통합검색

원하시는 검색어를 입력해 주세요

안녕하세요. 두북수련원에 아침이 밝았습니다.

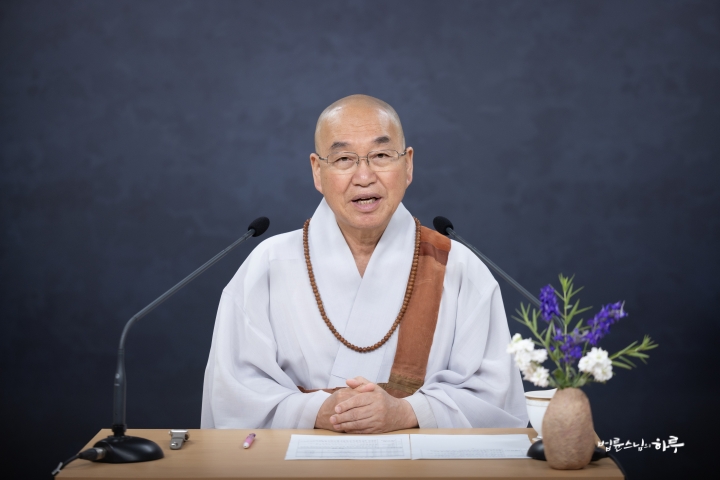

스님은 새벽 기도와 명상을 마친 후 아침 8시부터 영어 정토불교대학 수업을 듣고 있는 학생들과 즉문즉설 생방송을 했습니다. 오늘은 북미 동부와 서부, 캐나다, 인도, 호주, 한국의 10개 그룹에서 17명의 정토불교대학 학생들이 함께 했습니다.

먼저 학생들의 수업 소감을 들어보는 시간을 가졌습니다. 세 명이 손들기 버튼을 누르고 소감을 이야기했습니다.

“I am really enjoying the course and I can already see myself changing. The other day I had a flat tire when I was out with my parents. That was my first experience of being able to enjoy myself. I found myself saying to my parents, "Well, we have a flat tire, but at least we are together to experience it". After a few minutes we could smile. All we have to do is take the car to get it fixed. In the future, We can somehow remember this moment and look back on it as a good experience.”

(저는 이 수업을 정말 즐기고 있고 이미 저 자신이 변화하는 것을 볼 수 있었어요. 얼마 전에는 부모님과 외출하는 길에 타이어에 펑크가 났었어요. 그때 부모님에게 “타이어에 펑크가 난 순간에도 함께 있으니 좋네요”라고 이야기하는 제 모습을 봤어요. 그러고 나서 우리 모두 웃으며 즐길 수 있었죠. 이제 차를 고치기 위해 견인하기만 하면 되니까요. 훗날 이 순간을 떠올려 볼 때도 재밌는 경험으로 기억에 남을 거예요.)

“The examples of stories resonated with me, especially the grandmother-eating tiger. The grandmother-eating tiger, it means you should not kill the tiger that eats your grandmother, but if it eats other grandmothers, you can. It means to act with good intentions and to be purposeful in your actions, not just from your point of view.”

(수업에 나온 모든 이야기가 인상 깊었지만, 특히 할머니를 잡아먹는 호랑이에 관한 이야기는 제게 큰 공감을 주었습니다. 나의 할머니를 잡아먹은 호랑이는 죽여서는 안 되지만 다른 할머니를 잡아먹을 호랑이는 죽일 수 있다. 이 이야기의 실상은 좋은 의도를 가지고 행동하고 자신의 관점만이 아닌 연기적 세계관에서 넓게 보고 행동해야 한다는 교훈이라 생각해요.)

“I have noticed that my life has changed. I write down my daily practice exercises and I do not allow myself to think inappropriately. I used to analyze and generalize everything. Now I can take a step back and look at my feelings.”

(제 삶이 달라지는 걸 느끼고 있어요. 매일 하고 있는 수행 연습을 적는 시간도 가지고, 부적절한 생각을 하지 않게 된 것 같아요. 예전에는 모든 것을 분석하고 일반화하곤 했거든요. 이제는 한 걸음 물러서서 제 감정을 살펴볼 수 있는 것 같아요.)

이어서 학생들이 삼배의 예로 스님에게 법문을 청했습니다. 스님은 지난 일주일 동안 INEB 스터디 투어를 했던 소식을 공유해 주며 대화를 시작했습니다.

“세 분의 소감 잘 들었습니다. 조금이라도 도움이 됐다는 이야기를 들으니까 반갑습니다.

저는 지난 일주일 동안 테라밧다 불교에서 오신 스님들께 한국 불교와 정토회를 소개하고 여러 가지를 안내해 드렸습니다. 불교에도 여러 종류가 있는데 사회 문제에 관심을 갖고 참여하는 불교를 ‘참여 불교’라고 부릅니다. 참여 불교는 내 마음의 평화를 위해 명상만 하는 것이 아니라 주위의 어려운 사람을 돕고, 사회 정의를 실현하는 것에 관심을 둡니다. 예를 들어, 어떻게 기후 위기의 재앙을 막을 것인가, 세상의 갈등을 어떻게 평화적으로 해결할 것인가, 어떻게 소수자, 계급, 성에 대한 차별을 극복하고 평등한 세상으로 나아갈 것인가, 우리 사회의 가난한 사람들을 어떻게 도울 것인가 등 현실적인 문제에 관심을 갖습니다.

이 모임은 태국의 술락 박사님의 주도로 시작이 되었고, 초창기에는 세계적으로 유명한 분들이 많이 참여했습니다. 티베트의 달라이라마 성하, 캄보디아의 고사난다 스님, 베트남의 틱낫한 스님, 스리랑카에서 사르보다야 운동을 이끈 아리야나뜨네 박사님이 초창기 참여 불교를 이끈 분들입니다. 지금은 대부분이 연로해지시거나 돌아가셨지만, 그 뒤를 이어서 많은 불교인들이 참여 불교에 관심을 가지고 세계적인 네트워크를 형성해서 서로 견학하며 배워 가고 있습니다.

테라밧다 불교는 일반적으로 명상과 개인의 수행에 치중하다 보니 사회 참여적인 성격이 좀 약한 편입니다. 또한 자신들을 오리지널이라고 여기며 다른 불교에 대해서 약간의 배타성을 보이기도 합니다. 하지만 매년 INEB 스터디 투어를 통해 한국을 방문해 마하야나 불교에 대해서도 알아보고, 테라밧다 불교에는 없는 비구니 절을 견학하기도 했습니다. 또 정토회 프로그램을 체험하고 사회 문제에 참여하면서 자기 수행을 해나가는 방법을 배우기도 했습니다.

사람은 살다 보면 자기중심적이기 쉽습니다. 테라밧다 불교는 부처님의 근본 가르침을 지켜나간다는 좋은 취지를 갖고 있음에도 불구하고 ‘우리가 오리지널이다’ 하는 경향이 강하고, 항상 남자 비구 스님들이 중심입니다. 그러나 앞으로의 불교는 스님과 신도의 구분을 넘어서서 ‘사람은 누구나 다 붓다의 가르침에 따라 수행하면 깨달을 수 있다’ 하는 방향으로 나아가야 합니다. 남자 여자의 차별을 넘어서야 하는 것은 말할 것도 없습니다. 전통을 지키면서도 현대 사회의 많은 문제를 해결할 수 있는 지도력 또한 갖추어야 합니다.

INEB 스터디 투어에서는 이런 관점을 갖고 서로 많은 대화를 나누었습니다. 조금 고단했지만 그들의 소감을 들으며 많이 배울 수 있었습니다. 그들이 고국으로 돌아가면 대중을 위해 좀 더 실용적인 활동들을 할 수 있지 않을까 하는 생각이 들었습니다.

‘테라바다, 마하야나, 바즈라야나, 선불교, 이런 구분을 하기보다는 역사적인 인물로서의 부처님의 인격과 삶을 충실히 연구하고 받아들일 때 현대사회의 복잡하고 첨예한 문제에 대한 해답을 찾을 수 있을 것이다’

이렇게 참가자 모두가 한 목소리로 의견을 모았습니다. 정토불교대학 역시 바로 그런 관점으로 교과 과정이 만들어져 있습니다. 즉 역사상 인물인 인간 붓다의 삶과 가르침에 초점을 맞춰서 구성되어 있습니다. 이제, 여러분들의 이야기를 들어보겠습니다.”

이어서 궁금한 점에 대해 질문을 받았습니다. 다섯 명이 사전에 질문을 신청했는데, 시간이 부족하여 네 명의 질문에 대해 대화를 나눌 수 있었습니다. 그중 한 명은 불교의 ‘공’이라는 개념이 정확히 무엇을 뜻하는지 질문했습니다.

“When I read through what emptiness means in Buddha's concept, it leaves me more confused and sometimes a little demotivated. I understand it as impermanence, causality being dependent on each other, becoming empty. My challenge is how to approach it so that I do not undermine what is important in my life, such as family relationships and ambition.”

(사전 학습을 통해 부처님께서 말씀하신 ‘공(空)’이 무엇을 의미하는지 읽어봤을 때, 그게 저를 더 혼란스럽게 하고 때로는 의욕을 떨어지게 만들기도 합니다. 지금껏 제가 이해한 바로는 공을 무상함으로, 즉 서로 연기되어 있는 인과관계가 결국에는 텅 비어있다고 해석했습니다. 가족 관계나 야망과 같이 제가 삶에서 중요하다고 여기는 것들을 훼손하지 않으면서 공이라는 관념에 접근하는 방법은 무엇인지 궁금증이 생겨서 고민입니다.)

“공(空)이라는 말은 중국 문자로, 비었다는 뜻을 가지고 있는 글자입니다. 여러분도 알다시피 같은 글자라고 해도 앞뒤 문맥에 따라서 그것이 의미하는 바가 달라집니다. 한 가지 의미만 가지는 것이 아니라 때로는 10가지, 20가지의 다양한 의미로 해석될 수 있습니다. 여기서 한 글자의 뜻이 한 가지 의미만 갖는다고 이해하면, 그건 색(色)의 관점이라고 할 수 있고, 그것이 앞뒤 문맥에 따라서 이리저리 의미를 달리한다고 이해하면 그건 공(空)의 관점이라고 할 수 있습니다. 공(空)이라는 말은 아무것도 없다는 뜻이 아니라, 여러 의미가 있는 와중에 그중 딱 하나의 의미로 정해져 있지 않다는 걸 말합니다.

다른 예를 들어봅시다. 어떤 사람은 질문자를 보고 좋은 사람이라고 하고, 어떤 사람은 나쁜 사람이라고 할 수도 있습니다. 질문자가 좋은 사람이라고 말할 때는 질문자에게 어떤 좋은 사람이라고 할 만한 요소가 있다는 걸 말하고, 나쁜 사람이라고 말할 때는 어떤 나쁜 사람이라고 할 만한 요소가 있다는 걸 뜻합니다. 이렇게 좋은 요소든 나쁜 요소든, 그러한 요소가 있다는 것이 공(空)에 반대되는 언어인 색(色)의 관점입니다.

공(空)은 이 사람이 보기에 질문자가 좋아 보이고, 저 사람이 보기에 나쁘게 보일 뿐이지, 질문자 자체에는 좋은 것도 없고 나쁜 것도 없다는 것을 뜻합니다. 즉, 질문자에게 어떤 좋은 요소가 있어서 좋은 사람이 되는 것도 아니고, 어떤 나쁜 요소가 있어서 나쁜 사람이 되는 것도 아닙니다. 질문자에게는 좋은 요소라고 할 것도 없고, 나쁜 요소라고 할 것도 없습니다. 다만 보는 사람에 따라서 누군가에게는 좋아 보이기도 하고, 누군가에게는 나빠 보이기도 할 뿐입니다. 이럴 때 ‘질문자는 좋은 사람도 아니고 나쁜 사람도 아니고 공(空)이다’ 하고 표현하는 것입니다. 공(空)은 아무것도 없다는 뜻이 아니라, 좋다 나쁘다고 할 만한 요소가 없다는 뜻입니다.

다른 예로 어떤 물질을 생각해 봅시다. 어떤 사람은 이 물질을 조금 섭취해서 병이 나았어요. 그러면 그 사람은 이 물질을 가리켜서 좋은 약이라고 말할 것입니다. 다른 사람은 이 물질을 섭취해서 오히려 몸이 아파졌습니다. 그러면 그 사람은 이 물질을 가리켜 독이라고 말합니다. 이때 이 물질은 약일까요, 독일까요?

세상에서는 주로 세 가지로 말합니다. 첫 번째는 이 물질은 약이라고 말하는 경우이고, 두 번째는 이 물질은 독이라고 말하는 경우이고, 세 번째는 이 물질에는 약성도 있고 독성도 있다고 말하는 경우입니다. 그러나 사실은 공(空)입니다. 이 물질에는 약성도 없고 독성도 없고, 다만 그 물질일 뿐입니다. 그것이 어떻게 작용하느냐에 따라 약성으로 나타날 때도 있고, 독성으로 나타날 때도 있을 뿐입니다. 물질에는 약성도 없고 독성도 없고 다만 물질일 뿐이라는 것이 ‘이 물질은 공(空)하다’ 하는 말의 의미입니다.

이 세상의 모든 존재는 그것이 물질적이든 생물학적이든 정신적이든 다만 그것일 뿐입니다. 그래서 진실은 공(空)이라고 말하는 것입니다. 그러나 그것이 인연을 따라, 즉 시간과 공간의 조건을 따라 어떤 때 어떤 사람에게는 좋은 것으로 나타나기도 하고, 다른 때 다른 사람에게는 나쁜 것으로 나타나기도 하고, 어떤 때는 약성으로 나타나기도 하고, 어떤 때는 독성으로 나타나기도 합니다. 공(空)이기 때문에 약이 되기도 하고 독이 되기도 하고, 공(空)이기 때문에 좋은 사람이 되기도 하고 나쁜 사람이 되기도 합니다. 공(空)이 존재의 본질을 일컫는 말이라면, 색(色)은 그것이 인연을 따라 우리에게 드러났을 때 이렇게도 드러나고 저렇게도 드러나는 것을 일컫는 말입니다.

모든 존재의 본질이 공(空)인 줄 알면 괴로울 일이 없습니다. 상대방은 좋은 사람도 아니고 나쁜 사람도 아니기 때문입니다. 그 사람이 존재하지 않거나 아무것도 아니라는 뜻이 아니라 지금 주어진 시간과 공간의 조건에서는 때로는 좋게, 때로는 나쁘게 나타날 뿐입니다. 나를 기준으로는 다양하게 나타날 수 있지만, 그 사람의 본질은 좋은 것도 아니고 나쁜 것도 아닙니다. 다만 그 사람일 뿐이에요. 그런데 지금 표정을 보니까 잘 알아듣는 것 같지가 않네요.” (웃음)

“I'm thinking about the way you mention emptiness in both good and bad ways. I can't help but think of historical dictators who have caused a lot of pain, and at the same time they have violated the precept.”

(스님께서 말씀하신 공이 좋은 의미와 나쁜 의미로 작용되는 것들에 대해 잠시 생각하고 있었습니다. 폭력을 계율로 정당화하여 많은 고통을 안겨준 역사적 독재자들이 떠올랐습니다.)

“계율마저도 공(空)하다고 봐야 합니다.”

“I guess I am still a little confused in the precept that teaches me that they are dependent on the historical age or the society in which they work.”

(역사적 시대나 사회에 따라 계율도 달라진다는 가르침이 저는 조금 헷갈리는 것 같아요.)

“시간과 공간을 떠나서 항상 객관적으로 진리라고 할 수 있는 건 없습니다. 심지어 계율이라고 해도 시간과 공간을 떠나서 절대적인 진리라고 할 수는 없습니다. 무언가 절대적인 진리, 객관적인 진리가 있다고 생각하면, 그것이 설령 계율이라고 해도 그렇게 생각하면 굉장히 위험해집니다.

우리가 서 있는 곳에서 나침반을 놓으면 침이 흔들흔들하다가 북쪽을 가리키듯이, 붓다께서도 시간과 공간의 조건 속에서 바른 길이 정해진다고 하셨습니다. 바른 길이라는 게 미리 정해져 있는 게 아니라 주어진 시간과 공간의 조건에 따라서 달라지는 것입니다. 이것을 소승 불교에서는 중도(中道)라고 말합니다. 소승 불교에서 중도(中道)라고 말하는 것이 대승 불교에서는 공(空)이라고 불리게 된 겁니다. 역사적으로 살펴보면, 소승 불교에서 ‘이것이 진리다’ 하고 형식주의를 지나치게 강조하게 되면서, 그것에 대한 반발로 나온 것이 대승 불교의 공(空)이었습니다. 대승 불교의 입장은 진리라고 하는 것마저도 공(空)하다고 비판한 것입니다.

대승 불교에서도 공(空)이라는 단어가 처음부터 등장한 것은 아닙니다. 처음에는 소승 불교에서 ‘이것이 법(法)이다’ 하고 지나치게 절대화를 하기 시작하자, 이에 반대해서 대승 불교에서는 ‘정해진 법이 없다’ 하는 주장을 했습니다. 소승 불교의 ‘이것이 법이다’ 하는 주장에 대해 대승 불교에서는 ‘법이라고 정해진 것이 없다’ 하며 비판했던 것입니다. 그것이 시간이 흐르면서 ‘공(空)이다’ 하는 표현으로 바뀌어 나간 것입니다. ‘이것이 진리라고 정해진 것이 없다’ 하는 것이 공(空)의 의미입니다. 공(空)이라는 단어 때문에 공간적으로 아무것도 없이 텅 비어있다는 개념으로 잘못 이해될 수 있는데, 실제 의미는 정해진 것이 없다는 뜻입니다.

우리는 대부분 상대에게 집착을 합니다. 특히 자기가 좋아하는 상대방에게 집착을 하고, 자기 뜻대로 하려고 합니다. 그리고 막상 자기 뜻대로 안 되면 기분이 나빠집니다. 그 정도가 심해지면 그다음엔 ‘알았다’ 하고 내버려 두거나 포기하게 됩니다. 이것이 무관심입니다. 그러나 존재가 공(空)한 줄 알면 집착할 바가 없게 됩니다. 그러면 상대방이 원하는 대로 해줍니다. 그가 도와 달라면 도와주고, 도와 달라고 하지 않으면 돕지 않게 됩니다. 그러니 상대에게 집착하지도 않고, 상대에게 무관심하지도 않게 됩니다.”

“Thank you.”

(감사합니다.)

계속해서 질문들이 이어졌습니다. 모든 질문에 대해 답변을 하고 나니 9시 50분이 넘었습니다. 다음 시간을 기약하며 생방송을 마쳤습니다.

잠깐 휴식을 하고 10시부터는 정토경전대학 수업을 듣고 있는 학생들과 즉문즉설 시간을 가졌습니다. 1200여 명의 학생들이 온라인에 접속한 가운데 서로 손을 흔들어 인사를 하며 즉문즉설을 시작했습니다.

먼저 지난 한 달 동안 경전대학 학생들이 실천 활동을 했던 모습을 영상으로 본 후, 이어서 스님이 워싱턴 D.C. 에서 한반도 평화를 위해 미국 의회, 정부 관계자들을 만나고 온 모습을 영상으로 보았습니다.

이어서 스님이 한반도의 평화를 지켜야 하는 이유에 대해 이야기하며 대화를 시작했습니다.

“우리 모두가 마음을 모아서 우리의 안전을 지키기 위해서 함께 노력하는 게 필요합니다. 한국 밖에서는 한반도의 긴장이 점점 고조되어 가는 것이 보이는데, 정작 한국 사람들은 본인들이 얼마나 위험한 곳에서 사는지 잘 모릅니다. 또 한국 밖에서 보면 한국이 잘 사는데 한국 사람들은 늘 불평불만을 갖고 본인들이 얼마나 잘 사는지 모릅니다. 우리가 볼 때는 한국이 많은 문제점을 가지고 있지만, 다른 나라에 가보면 한국이 괜찮은 나라인 줄 알게 됩니다. 그래서 우리나라에 대해 자긍심을 가지면서 우리가 안고 있는 문제를 개선해 나가자는 관점을 가져야 합니다.

그런데 한국이 괜찮은 나라라고 하더라도 전쟁이 한 번 나버리면 모든 것이 잿더미로 돌아가 버립니다. 그렇기 때문에 어떤 이유로든 전쟁은 안 된다는 평화에 대한 확실한 관점을 가져야 합니다.

그리고 현재 국론 분열이 아주 심한 상황입니다. 내가 지지하는 사람, 내 패거리, 나만 옳다는 생각이 강해서 지난 선거에서도 동서가 남북처럼 나뉘었습니다. 지금 국회가 개원하기 위한 협상이 제대로 안 이루어지는 이유도 각자 자기 고집대로만 하려는 성향이 강하기 때문입니다. 국민도 자신이 지지하는 쪽만 무조건 옳다고 생각하고, 자기 당 안에도 자기가 지지하는 사람이 아닌 사람이 되면 악을 쓰고 반대하는 극단적 행동을 합니다. 이것은 오늘날 대한민국 발전에 큰 장애입니다. 의견이 다를 수 있지만 다양성을 인정하고 서로 협력하면서 국가를 운영해 나가야 하는데, 현재는 극단적인 상황으로 내몰려 가고 있습니다. 이런 것을 극복하지 않으면 지난 반세기 이상 우리가 노력해서 만들어 온 대한민국이 점점 붕괴하는 국면으로 갈 위험이 있습니다. 우리가 함께 각성했으면 좋겠습니다.

그래서 용성 조사 탄생 160주년을 기념하는 6월 13일에 한반도 평화, 국민 대통합, 국가의 지속적 발전을 기원하는 만인대법회를 개최합니다. ‘만’이라는 뜻은 전 국민을 뜻합니다. 전 국민을 대표해서 만 명이 모여 마음을 모으자는 취지입니다. 여러분께서도 특별한 사정이 없는 한 그날은 회사에 하루 휴가를 내고 참여해서 함께 마음을 모으면 좋겠습니다.”

이어서 그동안 수업을 들으며 궁금한 점에 대해 질문을 받았습니다. 경전대학 학생들은 지난 3개월 동안 대승 불교, 금강경, 한국 불교, 반야심경, 평화와 복지 실천 활동까지 마쳤습니다. 의문이 생긴 점에 대해 자유롭게 질문을 했습니다. 그중 한 명은 자아를 실현하는 것과 무아의 가르침은 상충하는 것이 아닌지 스님에게 질문했습니다.

“개성과 잠재력을 발휘하기 위해서는 자아 정체감을 형성하고 자아실현을 하라고 합니다. 그런데 이건 무아, 무상과는 상충되어 보입니다. 본질적으로 보면 모든 것이 무아이고 무상인데 어떤 관점을 가지고 개성과 잠재력을 발휘하며 살아야 할까요?"

“감자가 토마토나 사과가 될 수 없는 것처럼 사람도 각각 그 사람의 성질을 가지고 있어서 세월이 흐르든 환경이 바뀌든 관계없이 절대 불변한다는 것이 ‘유아’라는 개념입니다. 옛날 같으면 ‘양반과 상놈의 종자가 따로 있다. 그래서 상놈은 시대와 조건이 바뀌어도 절대로 양반이 될 수가 없다’ 하고 생각했습니다. 마치 감자는 토마토가 될 수 없다는 것처럼 생각한 거예요.

하지만 오늘날은 그렇지 않습니다. 종자도 알고 보면 유전자일 뿐입니다. 유전자는 물질이 고도의 설계도에 따라 조립된 것에 불과합니다. 유전자를 바꾸면 종자도 바뀝니다. 사람도 마찬가지입니다. 그 사회 시스템 안에서 양반과 상놈이란 게 있지 시스템을 바꾸면 양반도 없어지고 상놈도 없어집니다. 이것이 무아의 뜻입니다. 질문자도 나라고 할 만한 절대 불변하는 요소를 갖고 있지 않습니다. 인연에 따라서 이렇게도 바뀌고 저렇게도 바뀔 수 있는 존재입니다. 이것이 무아의 의미입니다.

그러나 질문자는 이러이러한 과정을 거쳐서 현재 이러이러한 성질을 가지고 있는 거예요. 성질대로 행동하면 본인이 스트레스를 덜 받고, 성질을 거스르면 스트레스를 받게 되는 겁니다. 절대적인 건 아니지만 현실에서는 그 성질대로 움직이고 있습니다. 그래서 그 성질이 타인에게 피해를 주는 것이 아니라면 가능한 한 자신의 성질대로 살도록 놔두는 것이 스트레스를 덜 받게 하는 방법입니다. 그런데 타인에게 피해를 주고 자기한테도 큰 손실이 생긴다면 아무리 성질이 나더라도 좀 고쳐야 됩니다. 고칠 수 있는 이유는 절대 불변이 아니기 때문입니다. 그렇다고 쉽게 고쳐지는 건 아니에요. 성질이란 말이 붙었다는 것은 쉽게 안 고쳐진다는 뜻입니다. 쉽게 바뀌면 성질이라는 말을 쓰지 않죠. 어떤 성질이 있다는 말은 벌써 그것을 유지시키는 힘을 가지고 있다는 말입니다.

유지시키는 힘을 가지고 있다고 해서 불변하는 것은 아니라는 것이 무상과 무아의 개념입니다. 유지시키는 성질을 갖고 있으니까 특별한 일이 없으면 성질대로 살도록 존중하는 게 좋습니다. 각각의 성질, 성격, 특성에 맞게끔 활동하도록 해주는 것입니다. 그런데 자기에게나 타인에게 손해가 될 때는 고쳐야 합니다. 불변한다고 하면 못 고치죠. 죽여 버리는 수밖에 없어요. 그런데 절대 불변하는 것이 아니기 때문에 고칠 수가 있습니다. 그래서 이것은 상충되는 것이 아닙니다.

성질이 급한 것도 불변하는 게 아닙니다. 하지만 성질이 급한데 천천히 하려면 굉장히 스트레스를 받습니다. 그래서 다른 사람에게 큰 피해를 안 주면 ‘저 사람은 성질이 급한 사람이야. 빨리 하도록 두자’ 하고 가능하면 성질에 맞게끔 배치해 주는 게 좋습니다. 그리고 본인도 자기 성질을 다 뜯어고치는 것이 어렵습니다. 이런저런 성질로 태어난 것에 대해 좋든 나쁘든 인정하고 받아들이는 게 낫습니다. ‘왜 나는 이런 성질을 가졌나, 전생에 죄를 지었나, 하느님의 벌을 받았나’ 이런 생각을 할 필요가 없다는 거예요. 자기 성질에 맞게끔 살되 성질이 나에게 큰 손실을 가져오거나 타인에게 손해를 준다면 힘이 들어도 바꾸라는 말입니다.”

“무아와 무상을 일상에서 적용할 때 답답하고 어려운 점이 있었는데 명쾌하게 말씀해 주셔서 마음이 많이 가벼워졌습니다. 감사합니다.”

계속해서 질문들이 이어졌습니다.

자비는 남을 이해하는 것이라고 하는데, 내가 이해한 부분이 실제 상대방의 사정과는 다를 수 있습니다. 자비란 무엇인가요?

어릴 적부터 사회 현안에 관심이 많았고, 학교나 회사에 잘 적응하지 못했습니다. 사람들을 만날 때마다 충돌할까 걱정이 됩니다.

가톨릭 신자인 친구에게 정토회를 소개해주고 싶은데 종교색이 느껴져 실망을 할까 봐 망설여집니다. 친구에게 법을 전할 때 어떤 마음을 가져야 할까요?

6.13만인대법회의 목적 중 국가의 지속적 발전은 기후 위기와 같은 지구적 문제와 상충하지 않나요? 국가의 발전은 어떤 방향으로 이루어지는 것이 바람직할까요?

학생들의 질문에 모두 대답을 하고 나니 약속한 두 시간이 금방 지나갔습니다. 다음 달에 다시 즉문즉설 시간을 갖기로 하고 12시가 다 되어서 생방송을 마쳤습니다.

방송실을 나오니 갑자기 비가 쏟아지기 시작했습니다.

오후에는 실내에서 업무를 보았습니다. 6.13만인대법회를 앞두고 점검해야 할 사항들이 많았습니다. 원고도 교정하고 여러 가지 준비 사항을 점검한 후 하루 일과를 마쳤습니다.

내일은 오전에 논으로 나가 모심기를 하고, 오후에는 6.13만인대법회 준비에 집중할 예정입니다.

전체댓글 46

전체 댓글 보기스님의하루 최신글