통합검색

원하시는 검색어를 입력해 주세요

안녕하세요. 서울 정토회관의 아침이 밝았습니다.

스님은 새벽 기도와 명상을 마친 후 정토사회문화회관 9층 강당으로 향했습니다. 오전 10시부터 지난 6.13만인대법회에서 각 파트별로 책임을 맡았던 분들과 간담회 시간을 가졌습니다. 6.13만인대법회를 준비했던 임원단을 격려하기 위해 스님이 특별히 마련한 자리입니다.

삼귀의와 수행문을 함께한 후 스님이 인사말을 했습니다.

“다들 수고 많으셨습니다. 행사 준비하느라 고생 많이 하셨습니다. 식사를 한 끼 대접해 드리고 싶었는데, 많은 인원이 멀리까지 이동을 해야 해서 그냥 여기서 대화를 하다가 정토 식당에서 맛있게 먹을 수 있게 준비를 했습니다.

오늘 이 자리는 평가하는 자리는 아닙니다. 평가는 여러분들끼리 모여서 하시면 될 것 같고요. 혹시 여러분이 준비하는 과정에서 마음에 상처를 입었거나 힘든 점이 있었다면 그런 점은 어떤 관점에서 바라보고 문제를 풀어야 하는지 대화를 나누려고 이 자리를 마련했습니다.

우리가 남들에게는 많은 감동을 주었는데, 그렇게 하기 위해서 우리 내부가 상처를 입었다면 그것은 정토회가 지향하는 바가 아닙니다. 정토회가 지향하는 것은 나에게도 좋고, 남에게도 좋은 것입니다. 나를 희생해서 남에게 좋은 것을 보여주는 방식은 내가 그 일을 오랫동안 지속하지 못합니다. 혹시 그런 부분이 있다면 오늘 충분히 이야기를 하면서 수행적 관점을 바로잡아야 하고요. 다음에는 무엇을 개선할지 교훈을 얻어야 합니다. 그러니 어려운 점이 무엇이었는지 편안하게 이야기해 주시면 좋겠어요.”

이어서 가볍게 다과를 하면서 대화를 이어 나갔습니다. 각자 행사를 준비하는 과정에서 느낀 소감과 힘들었던 점에 대해 자유롭게 이야기를 했습니다.

워낙 큰 규모의 행사이고, 코로나 팬데믹 이후 5년 만에 열리는 대규모 옥외 행사이다 보니 곳곳에서 어려움이 많았습니다. 다양한 에피소드를 들으며 함께 웃기도 하고, 눈시울을 붉히기도 했습니다. 힘들기도 했고, 보람 있기도 했지만, 지나놓고 나니 이제는 모두 추억으로 남았습니다.

활동가들의 소감을 두 시간 동안 경청한 후 스님이 격려와 더불어 수행자의 관점에 대해 이야기해 주었습니다.

“여러분의 이야기를 잘 들었습니다. 고생들 많이 하셨습니다. 이제 만인대법회가 끝났으니 이번 행사를 통해 우리가 무엇을 배울 수 있는지 생각해 봐야 합니다. 여기에는 두 가지 기준이 있습니다. 첫 번째, 목표한 대로 행사를 잘 치렀는지 평가해야 합니다. 두 번째, 이 일을 통해 우리가 무엇을 배웠는지 돌아봐야 합니다. 행사를 잘 치른 것은 현재의 자산입니다. 이를 통해 우리가 배우고 경험을 축적하면 미래의 자산이 됩니다.

6.13만인대법회의 목적은 한반도 평화와 국민 통합을 이루어 내는 데에 우리가 작은 기여를 하자는 것입니다. 준비 과정에서 우리가 말하고자 하는 내용을 어떤 그릇에 담아낼 것인가에 대해 많이 고민했습니다. 아무리 맛있는 음식이라도 아무 그릇에나 담으면 그 값어치가 떨어집니다. 반대로 아무리 그릇이 좋아도 그 안의 음식이 맛이 없으면 의미가 없습니다. 좋은 그릇에 좋은 음식을 담아야 합니다. 만 명의 대중이 참여하는 것은 좋은 그릇에 해당합니다. 아무리 의미 있는 일이라도 그냥 내용만 발표하면 사람들에게 주는 감동이나 설득력이 떨어집니다. 또 만 명이 모였다 하더라도 만 명이 무엇을 했느냐는 내용이 없다면 특별할 것이 없습니다. 그래서 이 두 요소를 중심으로 만인대법회의 내용을 정토회 바깥으로 전파하려고 했습니다.

그러면 예쁜 그릇에 정성스럽게 준비한 음식을 누가 먹을 수 있게 해야 할까요? 그것은 바로 만인대법회에 온 내빈들이었습니다. 국가 경영에 중요한 역할을 맡은 내빈들이 만인대법회에 참여하여 감동을 받고, 평화와 통합의 정신을 사회적으로 확산하는 데 기여하기를 바랐습니다.

행사에 참가한 대중들도 그저 거름만 되어서는 안 되겠죠. 정토회 회원들이 꽃이 아니라 꽃받침이 된 것에 대해서도 만족할 수 있도록 프로그램을 준비했습니다. 그래서 만인대법회 1부는 내빈들을 위한 공식적인 행사였고, 2부는 여기에 참가한 만 명의 대중을 위한 행사였습니다. 만인대법회 2부 프로그램은 만 명의 참가자 전체가 하나 되어 즐기는 시간이었습니다.

일사불란하게 행동할 수 있는 사람끼리만 행사를 하는 것은 쉽습니다. 오늘날 우리 정치도 마찬가지입니다. 화합이란 나와 생각이 다른 사람과도 목표를 향해 손발을 맞추는 것입니다. 뜻 맞는 사람끼리만 모이면 그만큼 효과는 떨어집니다. 3.1만세운동도 천도교에서 단독으로 했으면 준비 과정은 훨씬 수월했을 것입니다. 하지만 기독교를 배려하느라 인원수를 맞추다 보니 많은 어려움이 있었습니다. 그러나 역사를 돌아보면 세 종교가 같이 했기 때문에 지금도 온 국민의 3.1 운동으로 인정받지 않습니까? 그렇지 않았다면 현재 천도교도의 수가 적기 때문에 3.1 운동의 의미가 천도교 사람들만의 운동으로 축소되었을지도 모릅니다. 지금 정토회 안에서도 우리가 맡은 역할이 서로 다릅니다. 그런 차원에서 앞으로 우리가 다른 행사를 하더라도 여러분들이 서로 좀 더 폭넓은 이해를 하는 게 필요하다고 생각합니다.

행사 준비 과정에서 원래 계획과 달리 중간에 달라지는 일들 때문에 여러분들이 스트레스를 많이 받은 것 같습니다. 그러나 행사는 마지막 순간까지 바뀌는 것이 정상입니다. 계획과 달리 일부 사항이 변동되는 일은 앞으로도 계속될 수밖에 없습니다. 처음부터 계획이 잘못돼서 전체 설계가 바뀌는 것은 문제가 있지만, 원래 세부적인 것들은 일을 하면서 계속 개선해 나가는 것입니다. 어떤 사람이 자기 의견을 고집해서 더 나쁜 쪽으로 바꾼다면 그건 잘못된 것입니다. 그러나 행사 시작 1초 전이라도 바꾸는 게 더 효과적이라면 기꺼이 변경된 내용을 받아들이는 자세를 가져야 합니다. 그런데 여러분들은 정해진 계획대로는 잘 하지만 변화에 대해서는 굉장히 고지식할 정도로 잘 받아들이지 못하는 경향이 있는 것 같아요. 그래서 중간에 무엇이 바뀌었다고 난리를 피우곤 합니다.

이런 문제는 앞으로도 계속 반복될 수 있습니다. 이때 여러분은 수행적 관점에서 상황을 보아야 합니다. ‘그럼 처음부터 그렇게 하지 그랬어요’라고 얘기할 수 있습니다. 행사장에 깔아놓는 의자를 예로 들어 보겠습니다. 행사를 담당했던 사람들이 처음에 여러 가지를 고려해 계획을 세웠습니다. 그러나 실제로 의자를 놓아보지 않았기 때문에 어떤 상황인지는 정확하게 몰랐던 것입니다. 여러분이 의자를 다 깐 후 제가 둘러보고 의자의 방향을 다시 조정해야 된다고 제안했습니다. 그 내용이 잘못되었다면 ‘스님, 그건 해보니 문제가 있습니다’ 하고 말하면 됩니다. 제가 제안한 내용이 바람직하다 하면 ‘네, 그렇게 하겠습니다.’ 하면 되는 일입니다. 이렇게 해서 가장 좋은 방법을 찾아가는 자세를 가져야지, 이에 대해 스트레스를 받는다면 수행적 관점을 놓쳤다고 볼 수 있습니다.

점심 식사가 다 준비되었다고 하네요. 식사하면서 더 이야기를 나눕시다.”

점심 식사 준비가 다 되어서 여기까지만 이야기를 하고 큰 박수와 함께 간담회를 마쳤습니다.

다 함께 지하 식당으로 내려가서 점심식사를 함께 했습니다. 스님이 두북 농장에서 직접 수확해 온 쌈 채소가 반찬으로 나왔습니다. 소박하지만 정성껏 차린 음식으로 식사를 하며 담소를 나누었습니다.

식사를 마치고 나서 스님이 다시 말을 이었습니다.

“식사 맛있게 하셨어요? 대접을 받는 김에 더 많이 드세요.” (웃음)

그리고 추가로 건의하고 싶거나 제안하고 싶은 점이 있으면 더 이야기해 보는 시간을 가졌습니다.

“혹시 행사 준비하면서 상처 입은 사람이 있으면 한 번 말해 보세요. 맺힌 걸 푸는 시간을 갖겠습니다.”

몇 분이 손을 들고 서운한 점을 이야기했습니다. 정토회 운영에 대해 여러 가지 건의 사항도 받고 나서 스님이 정리 말씀을 해주었습니다.

“부처님의 지혜는 크게 통찰지와 분별지로 나누어집니다. 분별지보다 통찰지를 터득하는 게 더 쉽습니다. 전체가 통찰이 되면 제법이 공한 도리를 알기 때문에 괴로울 일이 없어집니다. 그러나 중생을 교화하려면 분별지가 있어야 합니다. 분별지는 중생마다 갖고 있는 세세한 차이를 파악하고 하나하나 맞추는 것을 뜻합니다. 사람마다 갖고 있는 세세한 차이를 모르고 뭉뚱그려서 맞추면 그 사람한테 맞지도 않고 감동도 떨어집니다.

제가 여러분에게 드리고 싶은 이야기는 일을 할 때 세부 사항을 고려하는 것이 부족하다는 겁니다. 여러분은 그동안 인생을 살면서 남들을 따라 배우기만 하고 습관적으로 살아왔기 때문에 항상 세부 사항을 고려하는 힘이 약한 것 같아요. 그렇게 일하면 대중이 감동을 받기는 어렵습니다.

예를 들어 INEB에서 정토회를 방문했을 때 동남아 스님들은 우리보다 음식을 짜게 먹기 때문에 음식을 약간 짜게 해야 합니다. 몇 가지 음식은 싱겁게 해도 몇 가지는 짜게 해서 여러 반찬이 조화를 이루어야 합니다. 음식을 대접받는 사람을 고려해서 준비를 해야 하는데, 제가 보면 그런 점이 좀 부족한 것 같아요. 두북수련원에서 농사를 지을 때도 논에 피가 자라지 않도록 하려면 어떻게 논물을 대야 하는지, 어떻게 해야 피가 싹을 안 틔울지, 이런 연구를 해야 하는데 논에 물을 말려서 피가 많이 올라올 때가 있거든요. 모든 일에는 때가 있고, 상황에 맞게 조절을 해야 합니다. 그런데 여러분을 보면 그런 디테일한 부분을 못 챙길 때가 많아요.

저는 어렸을 때부터 자취를 해서 밥을 할 때 늘 연구를 했습니다. 물을 많이 넣어도 보고, 적게 넣어도 보고, 불의 세기도 조절해 보면서 연구를 하면 어느 순간 가장 적당한 수치를 찾게 되거든요. 그런 것처럼 계속 시도해 보고 상황에 맞게 조절해 보면서 좋은 결과를 내도록 해야 합니다. 감자를 하나 삶아도 마찬가지예요. 감자를 삶으면 감자가 딱 터져서 분이 나오도록 삶아야 되는데 그냥 솥에 물 가득 넣고 삶아서 껍질 채 내놓으면 감자가 맛이 없어요.

제가 하는 말을 너무 부담을 갖고 듣지 마세요. 제가 어떤 말을 하든 여러분들이 듣고 좋으면 따라 하고, 안 좋으면 따라 하지 않으셔도 됩니다. 저는 정토회에서 어떤 결정권도 갖고 있지 않아요. 제가 한 말이 바르다고 생각되면 그대로 하면 됩니다. 법륜 스님이 한 말이기 때문에 따른다면 잘못된 관점을 갖고 있는 것입니다. 제가 한 말이라도 반드시 의결 절차를 거쳐서 해야 합니다. 절차 없이 '스님이 하라고 했다' 이러면 안 됩니다. 어떤 제안이 들어오면 최종 결정은 회의를 거쳐서 결정해야 합니다.

어차피 제가 없으면 여러분들끼리 의논해서 결정해 나가야 하잖아요. 그래도 제가 있을 때 조금이라도 점검을 받거나 경험과 노하우를 배우는 게 낫지 않아요? 그게 잔소리처럼 들린다면 제가 없으면 좋겠다는 말인데 정말 그랬으면 좋겠어요? (웃음)

스님이 한 말을 듣고 '일을 자꾸 변경한다' 이렇게만 받아들이지 않았으면 해요. 스님의 제안이 좋으면 ‘이 방식이 더 낫네요’ 하고 수렴하면 되고, 스님의 제안이 적절하지 않으면 '스님, 그건 현실과 안 맞습니다' 하고 다시 제안을 하면 됩니다. 이런 관점을 갖고 함께 일을 해나갔으면 합니다. 모두 준비하느라 수고 많으셨습니다.“

"감사합니다."

다 함께 기념사진을 찍고 모임을 마쳤습니다.

오후에는 날이 더워서 실내에서 업무를 본 후 다시 정토사회문화회관으로 향했습니다. 오후 5시부터 평화재단 현안진단을 발행해 온 연구위원들을 환송하는 모임을 가졌습니다.

‘현안진단’은 한반도 평화와 통일, 외교안보 현안 등에 대해 균형 잡힌 시각으로 현안을 진단하고, 해법과 대안을 제시하는 평화재단의 정기 칼럼입니다. 2009년부터 15년 동안 현안진단을 만들어 주셨는데 오늘부로 은퇴를 하시기로 해서 조촐하게 환송식을 했습니다. 함께 저녁 식사를 하고, 차담을 나누었습니다.

“벌써 은퇴를 하시려고 그래요? 조금 더 활동을 하셔도 되는데요.”

“이제 나이가 너무 들어서 좀 쉬려고 합니다.”

“아무튼 그동안 꾸준히 평화재단과 함께해 주셔서 정말 감사드립니다.”

“무더운 날에 6.13만인대법회를 하시느라 정말 고생이 많으셨겠습니다.”

“지금 한반도에 전쟁이 날 위험이 점점 높아지고 있잖아요. 제가 보기에는 6.25전쟁 이후에 전쟁이 일어날 위험이 가장 높아진 상황인 것 같습니다. 그래서 저도 미국 워싱턴 D.C.에 가서 미국 의회, 정부, 싱크탱크 관계자들을 만나서 설득도 해보고, 일본에 가서 원로 정치인들을 만나서 대화도 해보고 있는데요.

그러나 지금 상황은 노력한다고 해서 성과가 당장 있는 것은 아닙니다. 그렇다고 가만히 있을 수는 없잖아요. 뭐라도 할 수 있는 일을 해야지요. 성명서만 낸다고 누가 알아주는 것도 아니니까 이번에는 만 명이 모이는 행사를 하면서 평화선언문을 발표한 겁니다. 만 명이 동의한 평화선언문을 발표하기 위해서 마련한 행사가 6.13만인대법회입니다.”

스님은 세 분에게 선물을 전달하며 다시 한번 감사의 마음을 표했습니다.

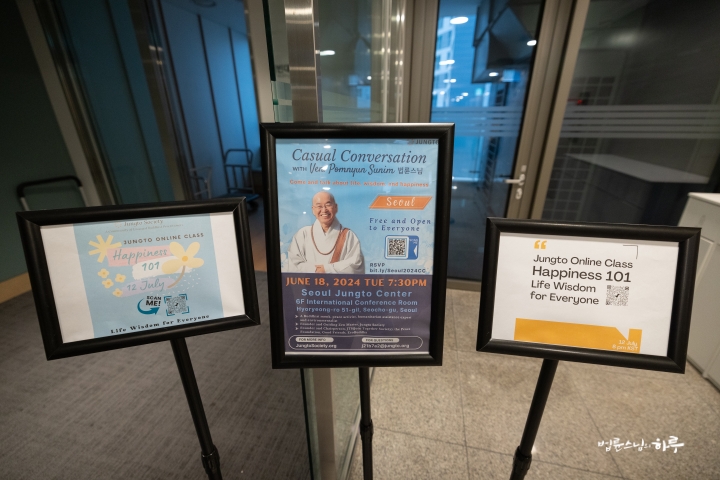

오늘은 한국에 있는 외국인들을 위한 영어 즉문즉설 강연이 열리는 날입니다. 정토회 국제특별지부에서 많은 봉사자들이 곳곳에 배치되어 외국인 참가자들을 맞이했습니다.

강연을 시작하기에 앞서 영어 통역 봉사를 해주는 제이슨 님이 직장 동료분들과 함께 한국을 방문하여 스님께 인사를 드리러 찾아왔습니다. 먼저 스님이 북한 인도적 지원, 탈북 난민 지원, 북한 이탈 주민 정착 지원, 한반도 평화를 위한 활동 등 그동안 해온 활동을 설명해 주었습니다. 이어서 가볍게 대화를 나누었습니다.

“즉문즉설을 하시는데, 대답하기 어려운 질문은 없으신가요?”

“인생에는 정답이 없어서 답변하기 어려울 게 없어요. 지식적인 것을 물으면 저는 인터넷에서 검색해 보라고 합니다. (웃음)

저는 원래 수학과 물리학을 좋아해서 과학자가 되려고 했어요. 그런데 어쩌다 보니 스님이 되었습니다.”

“과학을 좋아하시는 분이 종교인이 되었다는 게 신기하네요.”

“원래 부처님의 가르침은 수학이나 물리학처럼 분명합니다. 후대에 불교가 종교화되면서 여러 가지 애매모호한 것들이 많이 섞이게 된 거예요. 그래서 저는 수학과 물리학처럼 이치에 맞는 부처님의 가르침만 찾아내서 사람들에게 전해주고 있습니다. 부처님의 가르침은 마음이 작용하는 원리를 터득해서 괴로움 없이 살아가는 방법을 알려주는 것이라고 할 수 있습니다.” (웃음)

강연을 시작할 시간이 되어 다 함께 6층 국제회의장으로 이동했습니다.

스님의 즉문즉설을 듣기 위해 다양한 홍보 매체를 보고 많은 사람들이 정토사회문화회관을 찾아왔습니다. 반갑게 인사를 나누고 곧바로 강연을 시작했습니다.

스님이 즉문즉설의 취지에 대해 간단히 소개한 후 청중의 질문을 받았습니다. 13명이 손을 들고 스님에게 질문을 했는데요. 스님은 짧고 가볍게 답변을 이어 나갔습니다.

한 분은 아이 때문에 화를 참기가 힘들다며 어떻게 마음을 다스려야 하는지 질문했습니다.

“I am a mama of a teenager and I’m also suffering from menopause. Sometimes I cannot hold my temper, so how can I find peace of mind?”(저는 10대 아이의 엄마이며 갱년기로 고통을 겪고 있습니다. 저는 때때로 화를 참지 못할 때가 있는데, 어떻게 하면 마음의 평화를 찾을 수 있을까요?)

“화를 못 참는다는 말은 화가 저절로 튀어나온다는 얘기잖아요. 그때는 얼른 화장실에 뛰어가서 화장실에서 화를 내시면 됩니다. (모두 웃음)

갑자기 설사를 해서 똥이 막 나오려고 하는데 못 참겠으면 화장실에 가서 누면 됩니다. 그런데 참지 못하고 바지에 똥을 싸면 다른 사람에게 냄새를 풍기고, 자신도 손해를 보죠. 그것처럼 질문자가 화를 내는 것은 사춘기 아이들과 가족들에게 피해를 주는 일입니다. 그렇기 때문에 화장실에 가서 똥을 누듯이 그렇게 혼자 화를 내시면 됩니다.

그러고 나서 ‘내가 왜 화가 났을까’를 탐구하는 것이 좋습니다. 그 사람의 말이나 행동이 정말 화날 일인지 깊이 탐구해 보면, ‘아, 그게 화를 낼 일이 아니구나’를 자각할 수 있습니다. 그렇게 탐구를 하다보면 나중에는 화가 나는 일이 점점 줄어듭니다. 밭에 잡초를 아무리 뽑아도 뿌리가 남아 있으면 계속 풀이 자랍니다. 그럴 때 우리는 ‘풀을 뿌리째 뽑아라’라는 말을 하잖아요. 그런 것처럼 화를 참는 것은 뿌리를 뽑는 방법이 아닙니다. 뿌리를 뽑았다면 화가 나지 않아야 합니다. 화날 일이 없어지는 것이 근본적인 치료입니다.

그런 경지에 도달하기 위해서 명상도 하고, 알아차림을 연습하는 것입니다. 그런데 나도 모르게 그냥 화가 일어난다면 그걸 바깥으로 토해내기 전에 빨리 화장실로 가세요. 그걸 못 참고 그 자리에서 상대에게 화를 냈다면 오물을 빨고 치우듯이 아이들에게도 사과를 해야 합니다. ‘아이고, 엄마가 화내서 미안하다’ 하고 즉각적으로 사과하는 것이 필요합니다.”

다음 질문자는 늘 사물을 부정적으로 보는 남편에 대해 화가 난다며 스님의 조언을 구했습니다.

“I learned a lot and gained acknowledgment through studying at Jungto Dharma School, which really helped me in dealing with my teenager. My question here is that I still have issues handling conversations with my husband. He tends to be very negative when some incidents happen, and I try to deal with it in a calm way, looking for solutions to fix the troubles or issues. But he repeatedly says, 'Oh, this is happening again. How many times has this been happening?' The method I applied to keep and maintain mindfulness with my teenager is not working with my husband in response to the negative feedback he gives to me or our son. So I wanted to get some wisdom on how to deal with this negative energy that keeps coming repeatedly so that I can maintain my mindfulness.”

(불교대학에서 많은 것을 배웠고, 그것이 청소년인 제 아이를 다루는 데 정말 도움이 되었습니다. 여기서 제 질문은 남편과의 대화에서 여전히 문제가 있다는 것입니다. 남편은 어떤 사건이 발생하면 매우 부정적으로 반응하는 경향이 있고, 저는 이를 차분하게 처리하고 문제를 해결하기 위한 방법을 찾으려고 노력합니다. 하지만 그는 반복적으로 "아, 또 이런 일이 일어나네. 얼마나 자주 이런 일이 일어나는 거야?"라고 말합니다. 제가 아이에게 적용한 마음챙김 방법은 남편이 저나 아들에게 주는 부정적인 피드백에 대해서는 효과가 없습니다. 그래서 저는 이 반복되는 부정적인 에너지를 처리하고 마음챙김을 유지하는 방법에 대한 지혜를 얻고 싶습니다.)

“한국말에 ‘피장파장’이라는 말이 있습니다. 남편이나 질문자나 마찬가지입니다. 남편이 사물을 부정적으로 보는 것이 보기 싫죠? 즉, 질문자는 남편을 부정적으로 보는 것입니다. 그래서 제가 피장파장이라고 말한 겁니다. 남편이 사물을 긍정적으로 보기를 원한다면 먼저 질문자가 그런 남편을 긍정적으로 볼 수 있어야 해요. 남편을 긍정적으로 볼 수 있을 때, 남편에게 ‘좀 세상을 긍정적으로 보라’고 말할 자격이 있습니다. 질문자는 불교대학에서 마음공부를 하는데도 남편을 긍정적으로 못 보는데, 마음공부를 하지 않는 남편이 어떻게 세상을 긍정적으로 보겠습니까? 질문자가 마음이 평화롭고 싶다면 그런 남편을 긍정적으로 볼 수 있어야 합니다.”

“Yeah, it's a daily thing. It's not a big issue, but for example, if something breaks in the house, he would say, "Oh, this has been broken so many times. When will this happen again?" And he starts worrying. Then I would respond by saying, "Oh, this is manageable. It's not like the ceiling broke down. I can call the contractor and get it fixed." Actually, I am the one arranging all the repairs and handling the issues. But he constantly worries, saying, "How can this happen again?" Despite my efforts to be mindful and keep calm, his repeated negative comments make me feel angry again. Through my learning, I know that suppressing anger is not good. This anger should not be expressed as anger, and I should look into the anger itself. So I was wondering if there's any more advice on how I can deal with these negative feedback situations. It sounds like I need more practice.”

(네, 이건 일상적인 일입니다. 큰 문제는 아니지만, 예를 들어 집에서 무언가가 고장 나면 남편은 "아, 이게 몇 번이나 고장 났어. 언제 또 이렇게 될까?"라고 말하며 걱정하기 시작합니다. 그럴 때 저는 "이건 처리할 수 있어요. 천장이 무너진 것도 아니잖아요. 제가 계약자에게 전화해서 고치면 돼요."라고 대답합니다. 사실, 제가 모든 수리를 주선하고 문제를 처리하고 있습니다. 하지만 그는 계속해서 "어떻게 또 이렇게 될 수 있지?"라고 걱정합니다. 제가 마음을 다잡고 침착하려고 노력해도, 그의 반복되는 부정적인 말들은 다시 화가 나게 만듭니다. 배운 바에 따르면, 분노를 억누르는 것은 좋지 않다는 것을 알고 있습니다. 이 분노는 분노로 표출하면 안되고 있는 그대로 알아차려야 합니다. 그래서 이러한 부정적인 피드백 상황을 처리하는 데 더 많은 조언이 있는지 궁금합니다. 더 많은 수행이 필요한 것 같습니다.)

“질문자는 사물을 긍정적으로 보는데 남편은 부정적으로 본다고 말합니다. 남편이 문제라고 생각하기 때문에 이 문제는 해결되기가 어렵습니다. 남편과 내가 어떤 사물을 볼 때 서로 달리 보거나 서로 다르다고 해야 하는데, 나는 바르게 보고 남편은 틀리게 본다고 생각하고 있어요. 그래서 질문자의 마음속에서 화가 일어나고 이 문제가 해결이 안 되는 거예요. 깨진 그릇을 보고 부정적으로 보는 남편이나 그런 남편을 부정적으로 보는 질문자는 사실은 같습니다.

예를 들어 여기 컵이 있습니다. 이걸 보고 사람은 여러 각도에서 생각합니다. 어떤 사람은 ‘이 컵을 누가 만들었지?’라고 생각합니다. 어떤 사람은 ‘이 컵은 무엇으로 만들었지?’라고 생각합니다. 또 ‘이 컵은 어디에 쓰지?’라고 생각하는 사람도 있습니다. 제가 세 가지만 얘기했지만 더 많은 각도로 생각할 수가 있어요. 이 중에 어떤 게 옳고 그른 게 아닙니다. 이렇게 사람들이 사물을 보는 관점이 서로 다르다는 것을 말하려는 겁니다. 그러니까 남편을 볼 때 ‘우리 남편은 깨진 그릇을 보고 저렇게 반응하는구나’ 이렇게 그냥 관찰하시면 됩니다. 남편의 사고방식을 관찰하면 그가 그렇게 하고 싶어서가 아니라 저절로 그런 각도에서 보게 된다는 것을 알 수 있습니다. 그러면 남편이 왜 그렇게 됐는지를 연구해 볼 수 있겠죠. 보통 어릴 때 어머니가 사물을 부정적으로 보면 아이도 똑같이 부정적으로 보는 까르마가 형성됩니다. 남편이 의도해서가 아니라 저절로 그렇게 보이는 거예요. 그런 남편을 인정해야 합니다.”

“How should I react when he is getting very angry and yelling at me? I feel very disrespected.

(그가 매우 화를 내고 소리칠 때 저는 어떻게 반응해야 할까요? 저는 매우 존중받지 못한다고 느낍니다.)

“이제 질문자가 선택을 해야 합니다. 첫째, ‘남편은 저럴 때 화를 내는구나, 화내봐야 자기만 손해지.’ 이렇게 구경하거나 관찰하는 방법이 있어요. ‘이번에는 세게 올라가네, 어느 정도로 반응할까?’ 이렇게 관찰자로서 연구하는 방법이 있어요. 둘째, 질문자가 남편의 화내는 꼬락서니를 보고 참을 수 없다면 같이 화를 내도 돼요. 둘 중에 결과적으로 어느 게 더 이익인지 보고 선택하면 됩니다. 다만 질문자도 화를 내겠다면, 남편이 어떤 일로 화를 내는 것이나 그런 남편을 보고 내가 화를 내는 거나 똑같다는 걸 자각해야 합니다.”

계속해서 질문들이 이어졌습니다. 마지막 질문자는 고통 속에서 행복을 찾는 방법에 대해 질문했는데요. 스님은 이에 대해 답변하며 강연을 마무리했습니다.

“고통이 없는 것이 행복인데 왜 고통 속에서 행복을 찾습니까? 고통이 있다면 고통의 원인을 제거해서 고통이 없는 상태가 되어야 합니다. 여러분의 인생을 한번 돌아보세요.

예를 들어, 등산을 하다가 개울을 만나 강을 건너야 한다고 가정해 봅시다. 신발을 벗고 강을 건너는 것이 귀찮아서 누군가의 도움을 받아 업혀서 강을 건너게 되었습니다. 또 길을 가다가 이번에는 햇빛이 쨍쨍해서 더위를 이겨내며 걸었습니다. 가파른 길을 만나 땀을 뻘뻘 흘리며 기어올랐습니다. 등산 중에는 이런 일들이 많이 발생합니다. 정상에 도달한 후 돌아보면, 신발을 벗고 물에 발을 담그고 건넜던 것과 신발을 신고 누군가에게 업혀서 건넜던 것의 차이는 별로 없습니다. 완만한 길을 멀리 걸어가나, 가파른 길을 짧게 걸어가나, 정상에 도달하는 데는 차이가 없습니다.

그러니 현재 여러분이 겪는 고통도 마찬가지입니다. 과거에 어떤 일을 겪었든 지금은 그 일이 중요하지 않습니다. 아버지 없이 자랐던, 아버지와 함께 자랐던, 그 사실이 지금 중요한가요? 어릴 때는 중요했을지 몰라도 지금은 그렇지 않습니다.

우리가 과거를 돌아보며 그것이 별일이 아니었다고 생각할 수 있다면, 앞으로 닥칠 일도 그렇게 생각할 수 있습니다. 앞으로 닥칠 일도 지나놓고 나면 별일이 아닌 일이 될 것이라는 것을 미리 안다면, 현재의 일이 큰 문제가 아닐 수 있습니다. 예를 들어, 1년 전 저녁에 무엇을 먹었는지 기억해 보세요. 라면을 먹었든, 불고기를 먹었든, 지금 그게 중요합니까? 당시에는 차이가 났지만, 지금 돌아보면 중요하지 않습니다. 앞으로도 마찬가지일 것입니다. 여러분 앞에 닥친 어떤 일도 별일이 아니라고 생각하면, 어떤 일이 주어지더라도 크게 거리낌 없이 살아갈 수 있습니다. 여러분의 인생이 가장 중요하기 때문에 우선 자신에게 괴로움이 없어야 합니다.

세상에 꼭 해야 하는 일은 없습니다. 지금 내가 선택해서 할 뿐입니다. 그것에 집착하면 안 하면 안 되는 일로 생각하게 되지만, 실제로는 그렇지 않습니다. 내가 선택해서 하는 일이니 최선을 다하는 것이 좋습니다. 그러나 반드시 해야 할 의무는 없습니다. 내 인생의 주인은 바로 나입니다. 내가 선택해서 하는 것이라는 관점을 가진다면 조금 더 삶이 편안해지지 않을까 생각합니다.”

대화를 나누다 보니 두 시간이 금방 지나갔습니다. 큰 박수와 함께 강연을 마쳤습니다.

강연을 마치고 스님은 입구에 서서 참석한 모든 분들에게 악수를 건네며 인사를 했습니다.

“와주셔서 감사합니다.”

“Thank you.”

오늘 강연을 준비해 준 국제특별지부 봉사자들과 기념사진을 찍은 후 밤 10시가 넘어서 강연장을 나왔습니다.

“모두 수고했어요.”

오늘도 긴 하루였습니다.

내일은 오전에 민족의 화해와 평화를 위한 종교인 모임을 하고, 주간반 수행법회 생방송을 한 후, 오후에는 평화재단 기획위원들과 회의를 하고, 저녁에는 저녁반 수행법회 생방송을 할 예정입니다.

전체댓글 38

전체 댓글 보기스님의하루 최신글