통합검색

원하시는 검색어를 입력해 주세요

안녕하세요. 두북 수련원의 아침이 밝았습니다.

새벽 기도와 명상을 마친 후 오전 6시부터 전국 모둠장 간담회를 하며 하루를 시작했습니다. 간담회 주제는 정토회가 1차 만일결사를 회향하면서 내년(2022년) 사업 계획을 어떻게 수립할 것인지입니다.

같은 주제로 엊그제는 전국 지부장 간담회를 하였고, 어제는 전국 지회장 간담회를 했습니다. 오늘은 전국 모둠장들의 의견을 수렴하는 자리입니다. 1시간 30분 동안 질의응답 시간을 가진 후 7시 30분에 간담회를 마쳤습니다.

그 사이 비가 한 차례 내린 후 찬 바람이 불더니 낙엽이 우수수 떨어졌습니다.

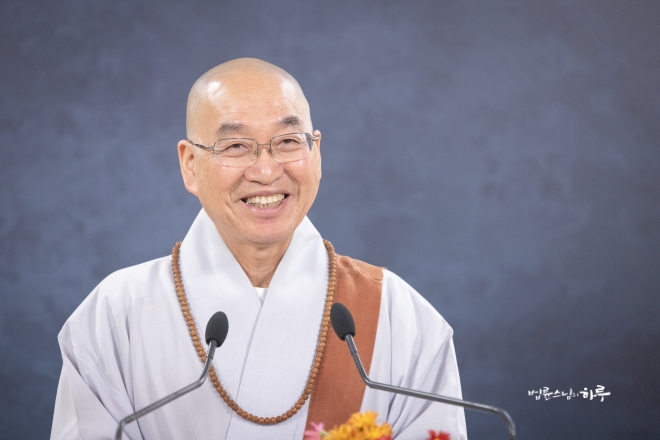

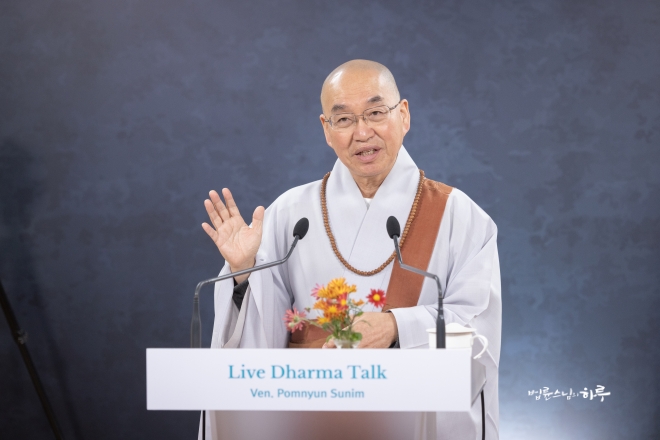

곧이어 오전 8시부터는 영어 통역으로 외국인을 위한 즉문즉설을 시작했습니다. 미국, 캐나다, 유럽, 호주 등 세계 각국에서 200여 명의 외국인들이 유튜브로 생방송에 접속했습니다.

스님은 매일 농사일을 하는 이유를 소개하면서 대화를 시작했습니다.

“저는 요즘 매일 노동하면서 명상하는 노동선(禪)을 하고 있습니다. 한국에서는 선농일치(禪農一致)라고 해서 선(禪)을 하는 것과 농사짓는 것을 하나로 하는 전통을 갖고 있습니다. 대중으로부터 보시받아서 생활하는 게 아니고, 스스로 자기 먹을 것을 자기가 생산하는 겁니다. 상업적으로 농사를 짓는 게 아닙니다. 자기 노동에 의해서 자기 생명을 유지한다는 관점입니다. 그래서 ‘일일부작 일일불식(一日不作 百日不食)’이라고 하루 일 하지 않으면 하루 먹지 않는다는 전통도 가지고 있습니다.

테라밧다와는 다른 전통이죠. 사실 테라밧다의 전통도 일하지 말라는 뜻이 아니라 상업적인 행위를 하지 마라는 게 본래의 뜻입니다. 그러나 그것이 현재는 일하지 말라는 의미로 해석하고 있어서 노동을 안 하고 대중의 서비스에 의해서 모든 생활을 유지하고 있습니다. 이렇게 같은 불교 안에서도 조금씩 다른 전통을 갖고 있습니다.”

이어서 즉문즉설을 시작했습니다. 세 명이 사전에 질문을 신청하고 스님과 대화를 나누었습니다. 그중 한 명은 취업을 했지만 경쟁적인 근무 환경이 힘이 드는데 어떡하면 괴로움에서 벗어날 수 있는지 질문했습니다.

“I love my job and luckily my coworkers are very supportive. But my job requires me to prove my ability through various evaluation systems all the time. While I try not to be bothered by the pressure too much, I often feel anxious and worried. I talk to myself like it’s okay if I would end up quitting the job, I just should do what I can do but still sometimes the effort doesn’t work well. I’d really appreciate it if you could advise me on how to deal with my anxiety wisely.”

(저는 제 직업을 사랑하고 직장동료들은 매우 협조적입니다. 그러나 제 직업은 항상 다양한 평가 시스템을 통해 제 능력을 증명하도록 요구합니다. 압박에 지나치게 영향받지 않으려고 하지만 종종 불안과 걱정이 듭니다. 제 자신에게 ‘직장을 그만둬도 괜찮다. 내가 할 수 있는 만큼 하자’라고 되뇌지만 여전히 잘 해결이 안 됩니다. 제 불안을 현명하게 대처할 수 있는 방법을 조언해주시면 감사하겠습니다.)

“경쟁이 싫으면 직장을 그만두시고 정토회로 들어오셔서 수행하며 살면 어떨까 싶습니다.” (웃음)

스님의 밝은 웃음과 함께 답변이 이어졌습니다.

“맛있는 것을 먹고 싶고, 좋은 차를 타고 싶고, 좋은 집에 살고 싶다면, 그런 것을 감내할 수밖에 없습니다. 질문자는 겉으로는 욕심 많은 세계를 부정하는 것 같지만 사실은 ‘스트레스를 안 받으면서도 편안하고 넉넉하게 살 수 있는 방법이 없을까?’ 하고 오히려 더 큰 욕심을 갖고 있어요.

예를 들어 제가 승패에 아무런 욕심이 없지만 편을 나눠서 축구를 하게 되었다고 합시다. 축구 경기에 아예 참여를 안 하든지, 참여를 했다면 최선을 다 해야 될 거 아니에요? 나는 꼭 이겨야 될 필요가 없다고 해서 공을 안 차고 그냥 가만히 있어야 하나요? 그러면 아예 참여를 안 해야죠. 참여를 했으면 내가 가진 능력으로 최선을 다해서 뛰어야죠.

그러나 졌다고 해서 가슴 아파할 필요는 없다는 겁니다. 비록 졌더라도 ‘운동 잘했다’ 이렇게 생각해야 되는 거예요. 목적은 이기는 데 있는 게 아니라 운동에 있기 때문입니다. 직장에서 다른 사람들과 경쟁을 해야 하는 상황이라면 그냥 같이 경쟁하면 돼요. 그러나 수행자라면 평가에 대해 연연해할 필요가 없다는 겁니다. 다른 사람이 좋게 평가받으면 축하해주면 되는 거예요. 내가 좋게 평가받으면 다른 이에게 이렇게 말하면 됩니다.

‘미안합니다. 평가가 이렇게 잘 나와서 저도 어쩔 수 없네요. 제가 앞에 가겠습니다’

경쟁을 해야 하기 때문에 스트레스를 받는 게 아니라 노력은 적게 하고 결과를 좋게 갖겠다는 욕심을 갖기 때문에 스트레스를 받는 거예요. 바깥으로 드러난 걸 보지 말고 본질을 정확히 보라는 겁니다. 왜 괴로움이 생기는지 초점이 정확히 잡혔나요?”

“Thankyou so much. I really wanted to find the essence if this situation causesometimes I unnecessarily scolded myself too much and other days I just triedto work too much not sleeping so I really wanted to find the real causes andwanted to see the situation with a very correct eyes. I really appreciate youradvice, I think I found the answer.”

(정말 감사합니다. 이 상황의 본질을 찾고 싶었습니다. 왜냐하면 때로는 제 자신을 지나치게 나무라고, 때로는 잠을 안 자고 과로를 했는데, 실질적인 원인을 찾고 상황을 정확하게 보고 싶었습니다. 조언에 정말 감사드립니다, 답을 찾은 것 같습니다.)

“운동을 할 때 경쟁심 때문에 무리하게 뛰어서 운동이 끝나고 며칠간 아프다면 운동을 한 게 잘못된 것 아니에요? 이건 운동인데 승패에 너무 집중해서 자기를 해친 겁니다. 그런데 운동 경기에 참여해서 나는 그런 경쟁을 하기 싫다는 이유로 안 움직인다면, 결국 다른 동료들에게 피해를 주는 게 되는 거예요. 그러려면 아예 참여를 안 해야죠.

우리가 최선을 다 하고 나서 스트레스를 받는다면, 그 이유는 최선을 다했기 때문이 아니라 결과에 대한 욕심 때문입니다. 체력이나 자기 능력을 넘어서서 과잉되게 몸을 사용해서 지치게 되었다면 이것 또한 승패에 너무 집착에서 욕심을 냈기 때문입니다. 최선을 다 하되 결과에 연연하지 않으면 스트레스를 받지 않습니다.

일할 때 최선을 다하는 것은 내가 할 수 있는 일이고, 평가는 상사의 몫입니다. 평가는 내가 하는 게 아니에요. ‘좋게 평가해 주세요’ 하고 요구하는 건 상대의 권리를 침해하는 겁니다. 상사가 내가 원하는 걸 들어주지도 않아요. 그러면 나만 상사의 눈치를 보고 목매달고 살아야 되니까 결국 내가 을이 되는 거예요.

‘최선을 다하는 것은 나의 일이고, 평가는 그들의 일이다’

이런 관점을 가지고 일을 해야 내가 괴롭지 않습니다. 우리가 운동경기를 할 때 최선을 다하지만 그것에 대한 평가는 심판이 하는 것이지 내 일이 아니잖아요. 물론 심판이 가끔 편파적이어서 불만이 생길 때도 있습니다. 그러나 우리는 심판의 판단을 수용하는 것이 기본입니다.”

이어서 스님은 마이크를 화상회의 방에 입장한 방청객에게 넘겼습니다.

“이 문제에 대해서 혹시 자기 견해나 소감 있으면 얘기해주세요.”

세 사람이 손들기 버튼을 누르고 자신의 견해와 소감을 이야기한 후 다시 스님이 마무리 말씀을 해주었습니다.

“물론 평가가 부당할 때도 있습니다. 그러나 나의 지나친 기대에 따른 실망일 때도 있습니다. 누가 봐도 부당하다고 할 때는 우리는 사회를 정의롭게 하기 위해서 개선을 위한 노력을 해야 합니다. 우리는 사회 구성원으로서 사회 정의를 실현할 책임이 있습니다. 그러나 많은 경우 나의 지나친 기대가 원인일 때도 있습니다. 그럴 때는 ‘욕심이구나’ 하고 알아차리고 자기 마음을 다스리는 게 필요합니다.

물론 ‘두 개를 어떻게 구분하느냐? 이게 헷갈릴 때도 있지 않습니까?’ 이런 질문이 나올 수는 있습니다. 그렇다고 하더라도 부당한 것에 대해서는 화를 내어서는 안 됩니다. 이 문제는 반드시 개선되어야 할 일이라고 판단이 되면 화나지 않는 상태에서 개선을 위한 노력을 해야 합니다. 왜냐하면 화가 날 때는, 첫째, 자기 욕심인 경우가 많고, 둘째, 개선하는 데도 효과적이지 못하기 때문입니다. 그래서 부처님께서는 항상 평화적으로 해결해야 한다고 말씀하셨습니다.

아무것도 하지 말고 그냥 다 수용하라는 뜻이 아니에요. 무조건 수용하는 것은 자칫 잘못하면 권력층의 사회적 지배를 합리화할 요소도 매우 많습니다. 역사적으로 보면 종교가 왕권과 결탁해서 늘 권력의 지배를 합리화하는 역할을 많이 해왔습니다. 사회 정의를 내세우면서 폭력적으로 행동한 적도 있습니다. 부처님의 가르침은 마음의 평화를 유지하고 평화적인 방법으로 꾸준히 사회적 정의를 위해서 노력하는 것이라고 할 수 있습니다. 물론 그게 잘 되지는 않습니다. 그래서 연습이 필요한 거예요.

수행을 잘못 받아들이면 굴복하고 복종하는 노예근성을 갖게 될 위험도 있습니다. 수행자는 마음이 위축되거나 비굴해서는 안 됩니다. 수행이란 현실에서 여러 시행착오를 거듭해가면서 겸손하지만 당당한 삶의 관점을 유지해 나가는 것이라고 할 수 있습니다.”

이 외에도 다음과 같은 질문이 있었습니다.

대화를 마치고 나서 스님이 질문자들에게 한 줄 소감을 물어보았습니다. 직장에서 평가에 대한 부담감을 이야기한 분도 소감을 이야기했습니다.

“Thank you so much for today’s words, I realized that my anxiety was more driven by not putting all my best to what I was supposed to do and it was also driven by some of my habits, personality that valued, that was obsessed on the result, my achievement around my work. I really appreciate that you helped me to see the truth these days, thank you so much.”

(오늘 말씀 정말 감사드립니다. 제 불안이 최선을 다하지 않은 점과 결과에 집착하는 성격으로부터 기인한 것임을 자각했습니다. 진실을 볼 수 있도록 도와주셔서 정말 감사드립니다.)

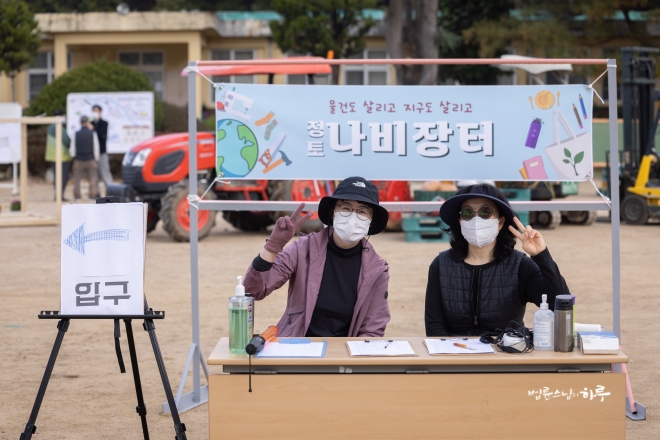

생방송을 마치고 나니 오전 9시 30분이 되었습니다. 운동장으로 나오니 봉사자들이 어제에 이어서 나비장터를 막 시작하려는 참이었습니다.

“스님, 여기 오셔서 저희랑 같이 사진 찍어주세요.”

봉사자들과 기념사진을 한 장 찍고, 봉사자들을 격려해 주었습니다.

“다음에 장터를 열 때는 더 풍성하게 준비해 주세요.” (웃음)

“네, 알겠습니다.”

오늘도 봉사자들은 어제에 이어서 다 함께 ‘파이팅’을 외치고 각자 맡은 구역으로 돌아가 정토회 회원들을 맞이할 준비를 했습니다.

10시가 되자 정토회 회원들이 운동장에 입장하기 시작했습니다. 재활용 코너, 농산물 코너, 사진 전시 코너, 놀이 코너, JTS 모금 코너 등 다양한 볼거리에 사람들이 몰려들고, 두북 수련원은 시끌벅적한 장날 분위기 속에서 활기가 넘쳐났습니다.

많은 참가자들이 재활용 물품을 한 보따리씩 들고 집으로 돌아갔습니다.

오후 3시 10분부터는 온라인 주말 명상수련 회향식을 시작했습니다. 참가자들은 지난 금요일부터 오늘까지 2박 3일 동안 스님의 안내에 따라 부지런히 명상을 해 보았습니다. 참가자 모두가 화상회의 방에 입장한 가운데 10여 명이 대표로 소감문을 발표했습니다. 스님은 소감문 발표 내용을 경청했습니다.

소감문 발표가 끝나고 참가자들은 스님에게 명상 중 의문 나는 것을 질문했습니다. 명상 참가자들과 1시간 동안 즉문즉설을 한 후 회향 법문을 하고 회향식을 마쳤습니다.

잠시 휴식을 한 후 스님은 원고 교정과 여러 가지 업무들을 처리했습니다.

해가 지고 저녁 8시 30분부터는 온라인 일요 명상 생방송을 시작했습니다. 오늘도 외국인을 포함하여 1300여 명이 생방송에 접속해서 함께 명상을 했습니다.

먼저 스님이 인사말을 건넸습니다.

“추수가 끝나고 어제와 오늘 이틀에 걸쳐서 제가 있는 이곳 두북 수련원에서는 바자회를 열었습니다. 코로나로 인한 팬데믹 사태로 일체의 야외 활동이 지난 2년 동안 중지되었는데, 한국에서는 백신 접종률이 70퍼센트가 넘어가면서 거리 두기가 완화되었습니다. 실내 행사는 10명까지는 모임이 허용되었고, 야외 행사는 인원 제한이 해제되어서 저희들은 운동장 마당에서 2년 만에 처음으로 바자회를 열었습니다.

저희가 생산한 농산물 중에 자급자족하고 남는 것의 일부 품목을 대중들이 구입할 수 있도록 했고, 온라인 정토회로 전환하면서 모든 법당을 철거하게 되었는데 거기에서 나온 많은 물건들도 재활용하기 위해 사람들이 필요한 것을 구입할 수 있도록 했습니다. 또 아이들을 위해서는 작은 놀이도 기획했어요. 오징어 게임에 나오는 딱지치기, 달고나 이런 것도 선보였습니다. 여러분들은 한 주 동안 어떻게 지내셨어요?” (웃음)

이어서 지난주에 영어로 올라온 질문 1개에 대해 답변을 했습니다.

“When I started meditation, I was in pain because I was busy thinking about past regrets. Now I stopped thinking about the past, but my mind is very busy with future tasks and plans, so it is still very difficult to concentrate on breathing. Why is it so hard to stay awake at the present moment?"

(이전에는 지난 과거의 후회로 명상을 하면 괴로웠습니다. 지금은 미래에 할 일들과 계획 등으로 마음이 너무 바빠서 호흡에 집중하기가 매우 어렵습니다. 왜 이렇게 지금 이 순간에 깨어있기가 어려운 걸까요?)

“그것이 우리들 삶의 현실이에요. 우리는 늘 지나가 버린 옛날 일들을 생각하면서 괴로워합니다. 화내고 짜증내고 미워하고 원망하고 슬퍼하고 외로워하고 후회하고, 이런 것들은 모두 옛날에 내가 겪었던 것들을 다시 생각하면서 지금 괴로워하는 겁니다. 대부분 옛날에 내가 겪었던 것이 상처가 되어서 무의식의 세계에 쌓여 있다가 명상을 하면 그것이 다시 재생이 되어서 나오는 겁니다. 그러나 상처를 치유하면 설령 그것을 기억하더라도 괴로움은 일어나지 않습니다.

과거의 여러 기억이 일어나더라도 마음의 평정심을 유지하고 거기에 관심을 빼앗기지 말고 호흡에 알아차림을 유지할 수 있으면, 시간이 지나면 상처는 점점 물이 증발하듯이 치유됩니다. 과거 일을 생각하며 괴로워하는 것은 마치 우리가 영화를 볼 때 사람이 죽거나 헤어질 때 슬퍼하는 것과 같아요. 지나가 버린 과거의 비디오를 틀어 놓고 옛날 생각에 빠져서 괴로워하는 겁니다.

과거의 상처가 어느 정도 치유가 되면 미래에 대한 여러 생각이 떠오릅니다. 무엇을 어떻게 할 것인지 미래의 여러 구상을 하기 시작하면 심리적으로 부담이 생기기 때문에 불안해지거나 근심 걱정이 일어납니다. 이런 것은 미래를 생각할 때 생겨나는 괴로움이에요. 그러나 아무리 좋은 아이디어가 떠오르더라도 거기에 의미를 부여하지 않고 다만 호흡 알아차림을 유지한다면 이런 생각들이 떠오르더라도 심리가 불안해지거나 두려움은 일어나지 않습니다.

마치 유튜브에 들어가면 내가 본 동영상과 연관된 수많은 동영상이 자동으로 나오는 것과 비슷합니다. 여러분들이 눈을 감고 명상을 시작하면 비디오가 켜지게 되고 그와 연관된 비디오가 계속 돌아가게 되는 겁니다. 이것이 일어나지 않았으면 좋겠다고 바란다고 해서 멈추지 않아요. 그냥 내버려 두고 거기에 어떤 의미도 부여하지 말아야 합니다.

‘나는 지금 아무 할 일이 없다.’

‘나는 할 일을 다 마쳤다.’

‘나는 지금 휴식하는 시간이다.’

‘동작도 멈추고 생각도 멈춘다.’

이렇게 관점을 잡고 명상에 임해야 합니다. 그러나 지금까지 살아온 삶의 습관 때문에 이런 영상들이 자동으로 켜지게 됩니다. 이때 그것이 떠오르기는 하지만 거기에 의미를 부여하지 않으면 그것을 따라가면서 스토리를 만들지는 않게 돼요. 아무런 생각이 떠오르지 않는 것이 아니라 떠오르더라도 거기에 의미를 부여하지 않고 내버려 둡니다. 나는 다만 코끝에 집중해서 호흡을 알아차릴 뿐입니다.

밖에서 들리는 새소리와 매미 소리가 처음에는 집중을 방해하지만, 일정한 시간이 지나면 새소리와 매미 소리가 들리는지 마저도 잊어버리고 다만 코끝에 알아차림을 유지할 수 있게 됩니다. 그것처럼 과거와 미래의 생각에 의미를 부여하지 않습니다. 관심은 오직 코끝에 두고 들숨과 날숨을 알아차립니다. 나도 모르게 관심을 빼앗기면 다시 관심을 코끝에 둡니다. 다만 이렇게 할 뿐입니다. 그러면 시간이 흘러가면 자연적으로 그런 상념들이 점점 줄어들게 됩니다.

의미를 두고 스토리를 만들면 상념들이 점점 더 많이 일어나게 됩니다. 마치 유튜브에서 하나의 동영상을 틀면 그와 연관된 다른 동영상들이 쭉 이어서 나오는 것과 같아요. 그래서 거기에 관심을 두지 않아야 합니다. 그런 생각이 일어나지 않기를 원하지 말고, 일어나든 말든 ‘그것은 지금 나한테 중요한 게 아니다! 나는 거기에 의미를 부여하지 않는다!’ 이런 관점을 갖고 다만 호흡을 알아차립니다. 이것이 지속되면 망상의 힘은 점점 약해집니다.

이 방 안에 먼지가 보이지 않지만 한 줄기 햇살이 들어오면 아주 많은 먼지가 보입니다. 그 먼지를 쓸어내기 위해서 휘젓게 되면 더 많은 먼지가 일어나기 때문에 가만히 내버려 둬야 조금씩 가라앉습니다. 그것처럼 항상 머리는 여러 생각을 하지만 우리는 지금 눈앞의 일에 정신이 팔려서 여러 생각이 일어나는 줄을 자각하지 못합니다. 눈을 감고 편안히 앉아 있으면 그런 상념들이 끊임없이 일어난다는 것을 내가 알게 되는 겁니다. 그런 상념들을 없애겠다고 하면 없애겠다는 망념이 하나 더 생겨서 망상을 더 일으키게 됩니다. 그러니 거기에 의미를 부여하지 말고 다만 코끝에 관심을 두고 호흡을 알아차리는 일에만 열중하게 됩니다. 그러면 상념들은 저절로 조금씩 세력이 약화됩니다.”

이어서 스님의 안내에 따라 명상을 해보았습니다.

탁! 탁! 탁!

죽비 소리와 함께 40분 간 명상을 한 후 다시 스님의 목소리가 들려왔습니다.

“오늘 명상은 어땠는지 여러분들의 경험이나 소감을 나눠 주시기 바랍니다.”

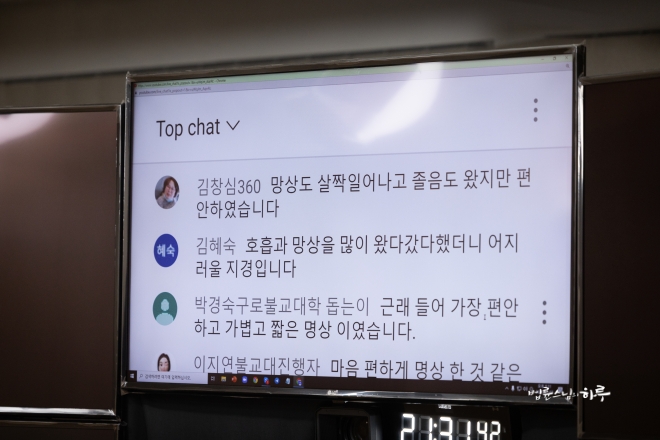

실시간 댓글창에는 소감이 계속 올라왔습니다. 스님이 직접 올라온 소감을 읽어주었습니다.

"I had lots of thoughts. "

(생각이 많았습니다.)

"Many many thoughts kept arosing but up towards the end I was able to focus on breathing. I feel at ease now, thank you senum."

(생각이 매우 많았었는데 끝부분으로 가서는 숨에 집중할 수 있었습니다. 지금은 마음이 편합니다. 감사합니다. 스님.)

"The first part was peaceful and then my leg went numb."

(첫 번째 부분은 굉장히 평화스러웠었는데 그다음에는 다리가 많이 아팠습니다.)

마지막으로 스님이 마무리 말씀을 했습니다.

“40분의 명상이 여러분들에게 한 주간 쌓인 스트레스를 풀고 휴식하는 시간이었으면 합니다. 한 주 동안 이 경험을 살려서 일상도 늘 편안하기를 바랍니다.”

생방송을 마치고 나니 밤 10시가 되었습니다. 오늘도 긴 하루였습니다.

내일은 오전에는 주간반을 위해, 저녁에는 저녁반을 위해 전법활동가 법회가 각각 열릴 예정입니다.

전체댓글 33

전체 댓글 보기스님의하루 최신글