통합검색

원하시는 검색어를 입력해 주세요

안녕하세요. 두북 수련원의 아침이 밝았습니다. 가을이 깊어져 가고 있습니다. 햇살이 아주 강하고, 하늘이 높고, 기온은 서늘하고, 아주 좋은 계절입니다.

새벽 기도와 명상을 마치고 오늘도 스님은 밤나무 숲에 들어가서 밤을 주웠습니다. 이제 밤도 다 떨어졌는지 양이 많이 줄었습니다.

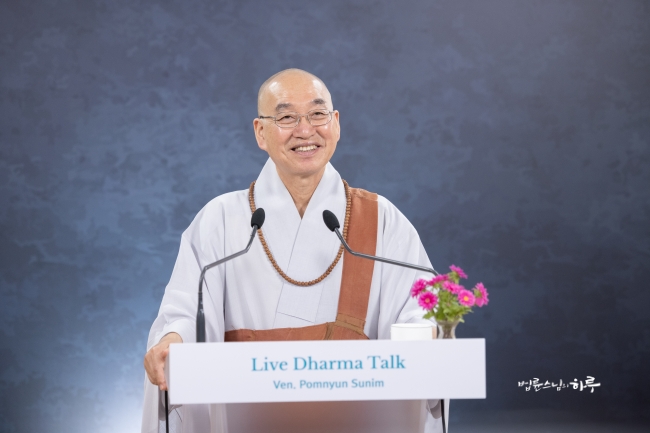

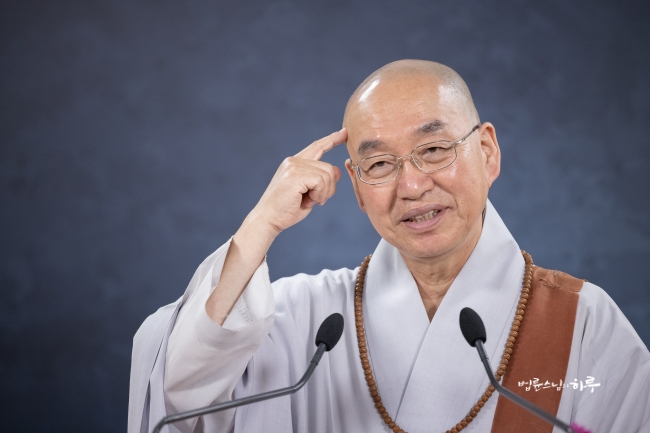

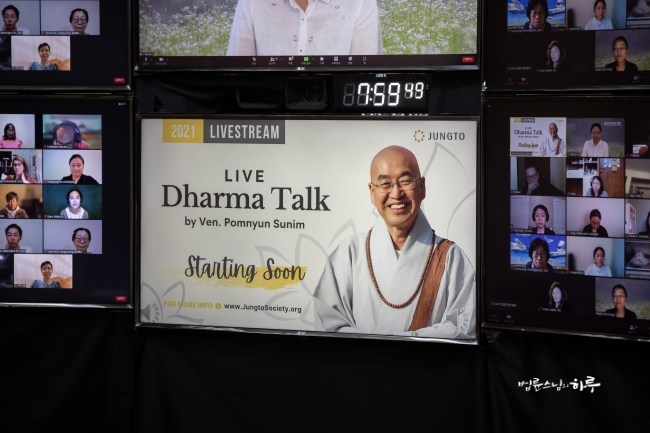

두북 수련원으로 돌아와 오전 8시부터는 영어 통역으로 외국인을 위한 즉문즉설을 시작했습니다. 미국, 캐나다, 유럽 등 세계 각국에서 300여 명의 외국인들이 유튜브로 생방송에 접속했습니다.

스님은 소소한 스님의 하루를 소개하며 법문을 시작했습니다.

“저는 요즘 아침마다 떨어지는 밤을 줍는 것으로 하루를 시작하고 있어요. 여름에 길렀던 각종 곡물을 수확하는 시기라서 많은 자원봉사자들이 와서 함께 일하고 있습니다. 여러분들은 하루를 어떻게 보내셨는지 궁금합니다.”

오늘은 세 명이 사전에 질문을 신청하고 스님과 대화를 나누었습니다. 그중 한 명은 최선을 다하려고 하면 마음에 압박이 커진다며 어떻게 해야 하는지 갈등 상황을 이야기했습니다.

“Hello Sunim, thank you. I notice that when I do the best I can I’m able to balance and accomplish things at an amazing rate. However a big part of me also wants to relax more than being the very best that I can be. It’s a lot of pressure when I think I have to always be my very best. And at times I feel like I do not have the joy that I want. However I wonder if I’m being irresponsible by not constantly striving towards my best. So I’m conflicted on who I want to be.”

(안녕하세요. 스님, 감사합니다. 저는 최선을 다하게 되면 일에서 균형을 맞추고 빠른 속도로 성취할 수 있다는 것을 알아차립니다. 그러나 제 마음의 일부는 가장 최선의 상태를 유지하기보다 좀 더 편안하게 살고 싶어 합니다. 항상 가장 최선의 상태를 유지해야 한다고 생각하면 많은 압박이 느껴집니다. 그리고 때로는 제가 원하는 즐거움이 없다고 느낍니다. 그러나 항상 최선의 상태를 지향하지 않는 것이 무책임한 것이 아닌지 하는 생각도 듭니다. 그래서 어떻게 해야 할지 갈등 중입니다.)

“그냥 느긋하게 살면 어떨까 싶네요. 부처님께서 천천히 그리고 느긋하고 편안하게 살라고 말씀하셨는데 왜 그렇게 잘하려고 해요?”

“In some way I feel like everything depends on me. The world just depends on me and if I do my best then everyone is better.”

(어떤 면에서는 모든 것이 저에게 달려 있다고 느낍니다. 세상이 저에게 달려있으니 제가 최선을 다하면 모든 사람들이 좋아질 것이라 느낍니다.)

“너무 세상에 대해서 과다한 사명감이나 부담을 안고 있는 것 같아요. 질문자가 없어도 아침에 해는 뜨고, 세상은 춘하추동 계절대로 돌아갑니다. 질문자 없이도 미국은 잘 돌아가고, 가족들도 다 잘 살아요. 물론 처음에는 조금 어렵지만, 시간이 지나면 다 적응해서 살아가게 되어 있어요. 부모가 죽으면 자식들이 울지만, 또 다 살아갑니다. 아내나 남편이 죽으면 못 살 것 같지만 역시 살아갑니다. 자식이 죽은 부모들이야말로 제일 어려운 상황에 처한 분들인데, 그분들도 또 결국 살아갑니다. 자기 스스로 과도한 부담을 안고 사는 거예요. 지나친 부담을 질 필요가 없습니다.

내가 원하는 것이 세상에서 다 이루어질 수가 없습니다. 마찬가지로 다른 사람이 원하는 걸 내가 다 해 줄 수도 없어요. 내가 원하는 것이 다 이루어진다고 반드시 좋다는 보장도 없습니다. 내가 최선을 다해서 그것이 이루어져도 다행이고, 이루어지지 않아도 다행이라고 받아들여야 합니다. 그래도 아쉬우면 다시 하면 됩니다. 그래도 안 되면 그만두면 됩니다. 그러나 그 과정에서 괴로워할 필요는 없다는 거예요. 이루어질 수 없는 것을 이루려고 하는 잘못된 생각이나 욕심 때문에 괴로움이 생기는 겁니다.

남이 나한테 원하는 것을 내가 모두 다 해 줄 수도 없습니다. 해 줄 수 있으면 해 주면 되고, 해주기 싫거나 해줄 수가 없으면 ‘죄송합니다’ 하고 말면 됩니다. 그래서 비난을 하면 비난을 좀 받으면 돼요. 부처님과 예수님도 비난을 받았는데 어떻게 우리가 비난받지 않고 살겠습니까.

제가 볼 때는 질문자가 남의 비판이나 비난을 좀 두려워하는 것 같아요. 나 때문에 실망했다고 사람들이 말하면 ‘기대에 부응하지 못해서 죄송합니다!’ 이러고 그냥 넘어가면 돼요. 그래야 내 삶을 내가 주인이 되어서 평정심을 유지하며 살아갈 수 있어요.”

“I definitely had a history throughout most of my youth and young adult being afraid of disappointing people of wanting to be affirmed by other people. I’ve gotten better with that but I do feel like maybe I’m trying so much to not let the world and everyone down.”

(저는 분명 유년기 대부분과 청년 시기에 타인을 실망시키는 것을 두려워했고, 타인에게 인정받고 싶어 했습니다. 지금은 조금 나아졌지만 아마 지금도 세상과 모든 사람을 실망시키지 않으려 매우 애쓰는 것 같습니다.)

“정확하지는 않지만 두 가지 정도의 원인이 있는 것 같아요. 첫째, 부모님이나 자기 주위에 있는 사람들이 질문자에게 기대가 너무 컸던 것 같습니다. 동양의 많은 젊은이들이 부모의 기대 때문에 늘 이런 심리적 부담을 갖고 살아갑니다. 부모가 자식을 위해서 많은 희생을 하기 때문에 아이들은 부모에 대해서 굉장한 부담을 갖게 돼요. 그렇기 때문에 부모가 자식을 위해서 희생을 하는 것이 자식에게 반드시 좋은 게 아니에요. 아이들에게 부담을 주기 때문입니다. 아이들을 키울 때는 그냥 내 인생을 즐기면서 키워야 합니다. 자식들이 성인이 되면 자기만 책임을 치면 되지 부모에 대해 책임져야 할 필요가 없어야 여러 도전을 자유롭게 할 수 있습니다.

남을 때리거나, 남의 물건을 훔치거나, 성추행하거나, 거짓말하거나, 욕설하거나, 이렇게 다른 사람에게 피해를 주지 않으면, 어떤 일이든지 남의 눈치를 볼 것 없이 그 일을 해도 됩니다. 또한 다른 사람도 남에게 피해를 주지 않으면 우리는 그의 인생을 간섭할 필요가 없어요.

둘째, 질문자가 약간 자신에 대해서 과대망상을 하고 있는 것 같습니다. 질문자는 자신에 대해서 너무 크게 의미부여를 하고 있어요.

‘나는 길가에 자라는 한 포기의 풀이다’

이런 관점을 갖고 살아가면 좋겠어요. 이 말은 내가 하찮다는 뜻이 아니라 나에 대한 과중한 부담을 내려놓아야 한다는 뜻입니다. 그래야 내가 이 세상을 자유롭게 살아갈 수 있습니다.

저는 인생의 좌우명이 두 가지가 있습니다. 첫째, ‘지금 출발합니다’입니다. 지금까지 살아왔던 모든 것은 연습이고 지금 출발한다는 마음으로 하루를 시작합니다. 또 내일이 되면 오늘까지는 연습이었고 내일 첫 시작을 합니다. 지나간 삶을 전부 오늘을 있기 위한 연습으로 바라보기 때문에 과거에 대해서 연연하지 않습니다.

둘째, ‘길가에 자라는 한 포기 풀이다’입니다. 내가 아무것도 아니라는 것을 늘 자각하고 하루를 시작합니다. 왜냐하면 많은 사람들이 ‘스님, 스님’ 이러면 마치 저도 모르게 제가 대단한 존재인 것처럼 착각하기가 쉽기 때문입니다. 그래서 코로나 팬데믹이 있기 전에는 일 년 중 아주 많은 시간을 오지의 가난한 사람들을 돕는 일을 하고 다녔습니다. 오지에 가면 제가 아무것도 아니에요. 언어가 안 통하니까 제가 가진 재능이 아무 쓸모가 없어요. 깊은 산속을 걸어 다녀야 하고, 옥수수나 작은 먹거리에 기쁨을 느끼게 됩니다. 가난한 이들과 함께 살아 보면 삶이라는 게 사실 별것 아니에요. 삶이란 게 그저 밥 먹고 똥 누고 이렇게 살다 죽는 거예요. 의미 부여라는 것도 다 머리가 만들어 놓은 것일 뿐입니다.

이렇게 늘 자각하고 살 수 있어야 저 자신을 온전하게 보존해 나갈 수 있어요. 다른 사람들이 나를 비난하는 것만 나를 해치는 게 아니라 나를 칭찬하는 것도 나를 해칩니다. 그래서 항상 자기를 잘 지켜내야 합니다. 내가 아무것도 아니라는 사실을 늘 알아야 해요. 그래서 제가 약간 과대망상으로 자기를 너무 높이 평가하는 것 아니냐고 질문자에게 말씀드렸던 겁니다. 기분 나빴어요?”

“No I don’t. I like the idea of feeling like it’s a beautiful world, beautiful universe and sometimes the nicest times that I feel is when everything is so big and I’m a small blade of grass.”

(그렇지 않습니다. 크고 아름다운 세상과 우주 속에서 저는 작은 한 포기의 풀과 같다는 생각이 마음에 듭니다.)

“세상은 크고 내가 작다, 이것도 올바른 생각이 아니에요. 나는 작지 않습니다. ‘작다’, ‘크다’ 하는 것도 본래 없어요. 그것도 다 인식이나 생각에서 만들어 낸 거예요. 그냥 다만 존재할 뿐입니다.”

“I will definitely enjoy relaxing and I will remind myself that I’m not the biggest thing in the world and not everything depends on me and not too big and not too small.”

(저는 앞으로 편안하게 사는 것을 즐기고, 제 자신이 대단한 존재가 아니고, 모든 것이 저에게 의존해 있지 않으며, 큰 것도 작은 것도 본래 없다는 것을 상기시키겠습니다.)

“때로는 필요하다면 바쁘게 살아도 됩니다. ‘느긋하게 살아야 한다’ 이렇게 또 너무 정할 필요도 없어요. 저는 굉장히 바쁘게 살아요. 굉장히 빠르게 일을 하지만 괴롭지 않습니다. ‘빠르게 일을 하는 게 괴로우면 일을 천천히 하고 피곤하면 쉬어라’, ‘사람들하고 만나는 게 귀찮으면 혼자 있어라’ 이런 뜻이에요. 그러나 사람들과 어울려서 이런저런 일을 해도 귀찮지도 않고 스트레스도 받지 않는다면 아무 문제가 없습니다. 그렇게 자유롭게 사시기 바랍니다.”

이 외에도 다음과 같은 질문이 있었습니다. 초등학생 나이 또래의 외국인 어린이도 영어로 질문을 해서 크게 주목을 받았습니다.

대화를 마치고 2주 뒤에 다시 만날 것을 기약하며 생방송을 마쳤습니다.

운동장으로 나오니 많은 봉사자들이 곳곳에서 일을 하고 있었습니다. 스님은 두북 수련원 전체를 한 바퀴 둘러보며 감사의 마음을 전했습니다.

스님은 곧바로 작업복을 입고 산 밑 밭으로 올라갔습니다. 땅콩을 한 줄 심어 놓았는데 드디어 수확을 할 시기가 되었습니다.

비닐을 걷어내고 땅콩을 뿌리째 캐어낸 후 땅콩 열매를 하나씩 뜯어내어 통에 담았습니다. 두둑이 두 줄 밖에 안 되지만 꽤 많은 수확량이 나왔습니다.

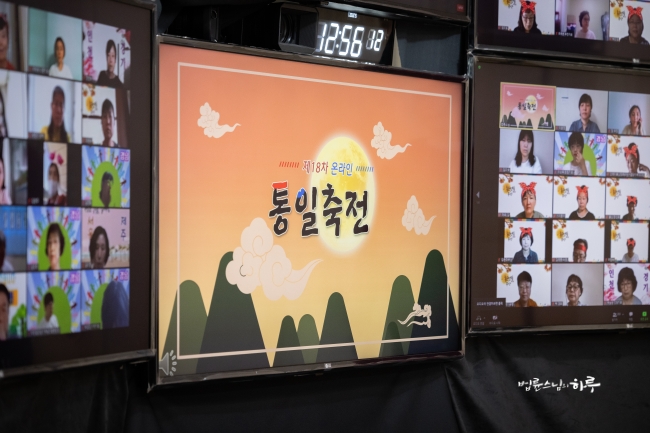

오후 1시부터는 새터민들이 온라인 화상회의 공간에 모두 참석한 가운데 통일축전을 시작했습니다. 매년 10월이면 남녘, 북녘 동포들이 함께 모여서 평화와 통일을 기원하며 축전을 열었습니다. 현장에서 즐거운 장기자랑도 하고 체육대회도 하고 대화도 나누었는데, 작년과 올해는 코로나 바이러스의 확산으로 인해서 온라인으로 진행하게 되었습니다.

먼저 고향에 가지 못하는 새터민들을 대신해서 좋은벗들 활동가들이 온라인 차례상을 마련하고 정성껏 차례를 올렸습니다.

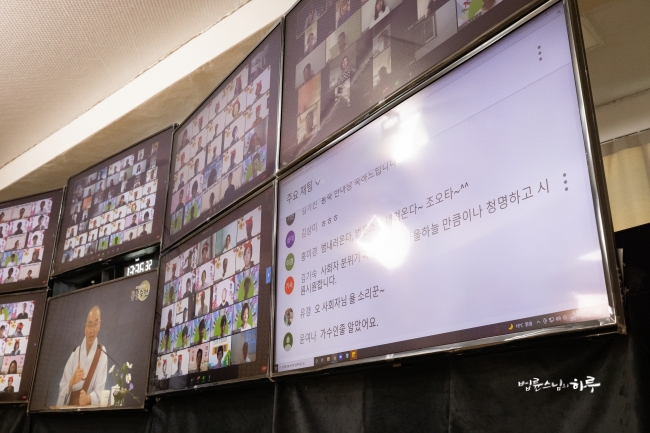

고향에 대한 그리움과 슬픔을 훨훨 날려버리고 흥겨운 잔치를 시작했습니다. 전국 각지에서 새터민들이 촬영해서 보내준 39편의 장기자랑 영상이 좋은벗들에 도착했습니다. 불꽃 튀는 예선을 거쳐 총 12편이 본선에 올라왔습니다. 현장 심사와 유튜브 온라인 투표를 통해 수상자를 결정하기로 하고 새터민들의 장기자랑을 시작했습니다.

처녀 뱃사공 노래를 부르는 여성, 색소폰 연주를 멋지게 부르는 어린이, 북녘 음식인 뜨덕국을 요리하는 과정을 소개하는 분, 고향에 계신 언니 오빠를 그리워하는 사향가를 부르는 분, 등 새터민들의 다양한 장가자랑이 펼쳐졌습니다. 화상회의 방에 입장한 방청객들의 응원 열기도 대단했습니다.

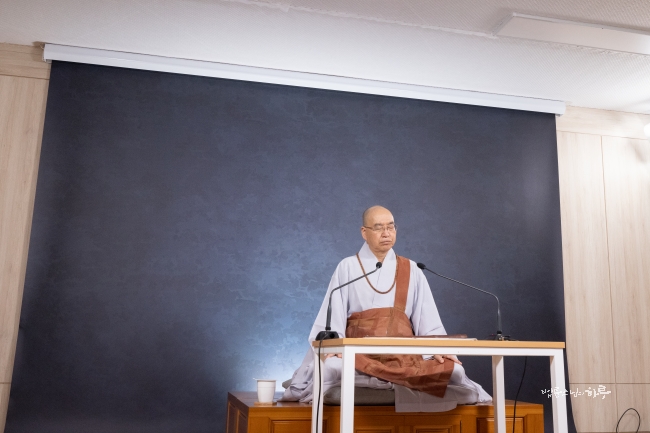

오늘 프로그램에는 즉문즉설이 쉬어가는 시간입니다. 사회자가 구수한 판소리로 스님을 소개했습니다.

“법 내려온다, 법이 내려온다,

가사장삼 휘날리며 법륜스님 내려온다,

유쾌한 즉문즉설 진솔한 즉문즉설,

우리 모두 귀 기울여 행복한 시간 보내보세~”

새터민들은 힘찬 박수로 스님을 불렀습니다. 스님이 환한 웃음과 함께 화면에 등장했습니다.

“즐거웠어요?”

“네.”

“온라인으로나마 통일축전을 할 수 있어서 기쁘고요. 바쁘신 중에 참가해주신 여러분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.”

이어서 질문을 받았습니다. 총 여섯 명이 스님에게 질문을 했는데요. 그중 한 명은 사춘기 딸이 공부를 하지 않아서 걱정이라며 답답한 마음을 호소했습니다.

“딸이 사춘기가 일찍 왔는지 공부를 안 해요. 사춘기와 갱년기하고 붙으면 갱년기가 이긴다는 소리를 들었는데, 저희 집은 사춘기가 이기고 있어요. 제가 아무리 말을 해도 딸은 무시를 하는 것 같아요. 특히 요즘은 온라인 수업을 하고 있잖아요. 온라인 수업을 하면 집에서 해야 될 학습 과제를 받아요. 지금 3개월째 선생님이 저한테 ‘딸이 과제를 안 합니다’ 이런 문자를 보냅니다. 선생님이 말해도 안 통하고, 제 말도 안 통해요. 어떻게 하면 좋을까요?”

“그냥 두는 게 제일 좋습니다.”

“제가 집에 있을 때는 조금 공부하는 척해요. 그렇다고 해서 제가 하루 종일 같이 앉아 있을 수는 없잖아요. 그래서 ‘엄마가 선생님한테서 이런 말 듣는 것도 한두 번이지 선생님한테도 미안하니까 과제를 좀 하면 안 되겠냐?’ 그러면 ‘알았어요’라고 해요. 그래 놓고는 돌아서면 과제를 안 해요. 그래서 ‘왜 안 하냐?’ 하니까 ‘엄마, 이 나이에는 좀 놀아야 돼’라고 말한다니까요. 제가 딸에게 뭐라고 말할까요?”

“아이 말이 맞아요.” (웃음)

“공부를 하는 게 학생의 의무이지 않아요? 공부 때문에 딸과 매일 같이 싸우는 게 힘드네요. 어떻게 하면 좋을까요?”

“엄마가 딸에게 1년 간 큰소리치고 달래고 해도 말을 안 듣는데, 한 번 더 말한다고 딸이 말을 듣겠어요? 어차피 말을 안 듣는데, 싸우면서 말을 안 듣는 게 나아요? 안 싸우면서 말을 안 듣는 게 나아요?”

“안 싸우면서 말을 안 듣는 게 낫죠. 그런데 저는 선생님한테 뭐라고 답변해야 될까요?”

“그러면 선생님한테 ‘죄송합니다. 우리 아이가 공부를 좀 싫어하네요’ 이렇게 답변하면 되죠.”

“그건 말이 안 되죠.”

“왜 말이 안 돼요? 사실인데요.”

“선생님은 우리 딸이 수업 진도가 20퍼센트 밖에 안 되니까 수업 진도는 꼭 올라가야 된다고 얘기합니다. 제가 뭐라고 말해야 될까요?”

“아이가 다른 건 다 제 말을 잘 듣는데, 공부는 제 말을 안 듣네요. 선생님이 좀 얘기해 주세요. 이렇게 말하면 돼요.”

“아, 진짜 속상합니다.”

“왜 속상해요?”

“속상하죠. 딸이 선생님 말을 안 듣고 공부를 안 하니까요. 집에서는 공부하는 척하다가 엄마가 나가면 공부를 안 하거든요.”

“질문자는 북한에서 살 때 선생님 말도 잘 듣고, 당국 말도 잘 듣고 살았어요? 당국 말을 잘 듣고 살아서 좋은 게 뭐가 있었어요? 당국 말을 안 들었으니까 남한까지 올 수 있었던 거 아니에요?”

“아무리 그래도 하라고 할 때는 하는 척이라도 해야 될 거잖아요.”

“하라는 대로 해서 좋은 게 뭐가 있었어요? 어릴 때부터 지금까지 말을 잘 들어서 결과가 특별히 좋아졌어요?”

“그래서 이렇게 남한까지 온 것 같아요.”

“말을 안 듣는 사람이었으니까 남한에 올 수 있었죠.”

“말을 잘 들었기 때문에 머리가 그만큼 커서 남한까지 온 것 같아요.”

“북한에서 당국의 말을 잘 들은 사람은 아직도 북한에 남아 있지 여기까지 안 와요. 거기서 말을 안 듣는 사람들이 여기에 오죠, 그러니 딸에 대해서도 이렇게 생각해 보세요.

‘말을 안 듣는 게 좋은 거야. 남의 말을 잘 들으면 남의 노예가 되기 쉬워. 우리 딸은 지금부터 자기 인생의 주인이 되려고 말을 안 듣는 거야.’

이렇게 좋게 생각하면 딸은 잘 자랄 거예요.”

“예, 알겠습니다. 방법이 없네요. 그럼 기다리는 수밖에 없을까요?”

“그 나이 때는 공부하는 게 아니라 노는 게 정상이에요. 질문자도 그 나이 때는 노는 걸 좋아했지 공부하는 것을 좋아하지 않았어요. 아이가 정말로 공부를 조금이라도 하게 하려면 대화하는 방법이 달라져야 합니다. 딸이 ‘엄마, 이 나이 때는 좀 놀아야 해’ 하고 말하면 이렇게 말해주세요.

‘네 말이 맞다. 마음껏 놀아라. 그런데 계속 놀면 앞으로 어떻게 될까? 놀면서도 공부를 조금 하는 게 좋지 않을까?’

그러면 아이가 ‘놀면서도 공부를 조금 하는 게 좋죠’ 하고 대답할 겁니다. 그럴 때 엄마는 ‘그래. 놀면서 공부는 조금만 해라’ 이렇게 말하면 됩니다. 100미터를 20초에 달리는 아이에게 조금만 노력해서 19초까지 달리라고 하면 성공할 가능성이 높습니다. 그런데 열심히 노력해서 15초에 통과하라고 하면 아이는 그 목표를 달성하기가 굉장히 어려워요.

‘아이고 그래. 네 말이 맞다. 그래도 계속 놀면 되겠나?’

‘안 되지요.’

‘그러면 조금만 해라’

이렇게 조금씩 목표를 높여가야지 온종일 공부만 하라고 말하면 안 돼요. 그리고 선생님한테서 전화가 오면 이렇게 말하면 됩니다.

‘선생님, 죄송합니다. 우리 아이가 아직 공부에 적응을 잘 못해서 제 힘으로는 안 되네요. 제가 노력은 하는데 좀 부족합니다. 선생님이 좀 도와주세요.’

이러고 말아요. 학교 공부 잘한다고 해서 아이가 반드시 잘 되는 게 아니에요. 북한에서 학교 공부 잘해서 당 간부 되고 북한에서 계속 사는 게 나아요? 공부 안 하고 놀다가 남한에 와서 여기 사는 게 나아요?”

“남한에 온 게 낫죠.”

“그러니 인생은 어떻게 될지 몰라요. 아이가 공부 좀 안 한다고 해서 마치 큰 문제가 있는 것처럼 생각하면 안 돼요. ‘딸이 공부를 하면 좋지만, 공부를 안 해도 괜찮다’ 이렇게 엄마가 좀 화끈해야 돼요. 아이와 싸우는 건 어리석은 행위예요.”

“코로나가 있기 전에는 딸이 학급에서 공부를 잘했어요. 코로나가 터지고 온라인 수업으로 바뀌고 나서 딸이 딱 이래 버리니까 더 짜증 나는 거예요.”

“그럴수록 ‘공부 잘하는 게 꼭 좋은 게 아니다’ 이걸 딱 생각해야 됩니다. 딸이 공부를 하겠다고 해도 엄마는 이렇게 말해줘야 합니다.

‘공부 잘한다고 인생 잘 사는 거 아니야. 대강해. 대강 대강.’

그러면 나도 편하고 아이도 편해요. 어차피 공부는 안 하는 거니까 모자 지간에 인간관계라도 서로 좋아야 될 거 아니에요? 어렵게 남한까지 와서 같이 사는 자식하고 매일 싸우면, 무슨 재미로 살아요?”

“그러게요.”

“그러니 너무 신경 쓰지 말고 그냥 두세요. 자기 스스로 알아서 할 때가 되면 다 하게 됩니다. 편안하게 생각하세요. 그런데 목소리가 좋은데 노래 한번 해봐요.”

“노래는 취미가 아닙니다.”

“북한 노래 한 곡 해봐요.”

스님의 즉석 제안에 주저하던 질문자는 북한 노래 ‘심장에 남는 사람’을 멋들어지게 불렀습니다.

“오랜 세월을 같이 있어도 기억 속에 없는 이 있고

잠깐만 봐도 잠깐만 봐도 심장 속에 남는 이 있네.

아~ 그런 사람 나는 못 잊어.”

노래 가사를 그대로 받아서 스님이 다시 한번 질문자를 위해 법문을 해주었습니다.

“그 노래 가사처럼 오래 사귀어도 별로 기억에 안 남는 사람이 있고, 잠깐 만나도 기억에 남는 사람이 있어요. 그것처럼 공부를 열심히 해도 인생이 제대로 안 풀리는 사람이 있고, 잠깐 공부하고 내내 놀아도 인생이 잘 풀리는 사람이 있다 이 얘기예요. 알았죠?”

“감사합니다. 제 마음이 뻥 뚫리는 것 같아요.”

“우리 딸은 아주 영리해서 내내 놀고도 잠깐 공부해서 아주 훌륭한 사람이 될 거야. 이렇게 믿으셔야 해요.”

“알겠습니다!”

질문자의 얼굴이 환하게 밝아지자 화면 속 방청객들의 모습이 손뼉 치는 모습으로 바뀌었습니다.

즉문즉설이 끝나고 다시 한번 장기자랑으로 달려보았습니다. 곰 세 마리 노래를 부르는 어린이 자매, 시낭송을 하는 분, 고향의 봄노래를 하모니카 연주하는 분, 자신의 노래를 한 편의 뮤직비디오로 만드신 분 등 고향 생각이 나는 노래들이 계속 이어졌습니다.

“어머니 나를 낳아 밤새워가며 무명천 통바지를 해주옵고

그처럼 애태우던 이 아들, 어머니, 어머니, 용서하시라.”

장기자랑을 지켜보던 스님도 눈시울을 붉히며 화답했습니다.

“아이고, 눈물 납니다. 하루빨리 통일이 되든지, 통일이 못 되면 평화라도 정착이 돼서 오고 감이 자유로웠으면 좋겠습니다.”

2시간이 언제 지나갔는지 모를 정도로 알찬 시간이었습니다. 마지막으로 스님이 마무리 말씀을 해주었습니다. 새터민들은 언제 통일이 되고, 언제 우리가 북한의 가족을 방문할 수 있을지 질문했습니다. 이에 대해 답하면서 통일축전 행사를 마쳤습니다.

“새터민 여러분, 너무 절망할 필요는 없습니다. 항상 남북관계는 안 되겠다 싶어 포기하면 갑자기 대화가 급격하게 이루어지고, 되나 싶으면 또 깨져버리고, 이런 것을 수도 없이 반복해왔습니다. 그렇기 때문에 너무 성급하게 낙관적으로 봐도 안 되고, 너무 비관적으로 봐도 안 됩니다. 늘 유동적으로 살피고 있어야 됩니다.

남북 간의 완전한 통일은 먼 미래에 달성된다 하더라도 남북 간의 교류와 협력은 가까운 시기에 이루어지지 않겠나 이렇게 생각을 합니다. 일부 사람들이 계속 북한에 욕을 하고 삐라를 뿌리고 이러니까 갈등 요인이 되는데, 그렇지 않고 여러분이 한국에 와 있는 것이 북한에 전혀 위협이 안 된다면, 저는 여러분들의 북한 방문도 곧 가능해질 것이라고 봐요.

현재 좋은벗들에서는 우선 북한 출신 미국 시민들이 죽어서 북한 평양 근교에라도 묘를 쓸 수 있게 하거나, 가족이라도 방문할 수 있게 하는, 이런 일들을 일차적으로 추진해보고 있습니다. 북미 간에 인도주의 정신에 입각해서, 살아서 고향에 못 가면 죽어서라도 고향에 갈 수 있도록 허용을 하는 게 필요하지 않느냐는 거죠. 이런 것부터 시작해서 여러 사업들이 일단 물꼬가 트이면 진행될 가능성이 있습니다.

그러니 너무 비관적으로 생각하지 마세요. 점쟁이처럼 ‘내년이면 고향 방문이 가능하다’ 이렇게 말할 수는 없지만, 빠르면 남북관계 개선이 연말 안에 일어날 수도 있습니다. 내년 선거에서 남한에 새로 들어서는 정부가 어떤 정부이냐에 따라서 고향 방문이 늦춰질 수 있고, 빨라질 수도 있고, 이렇게 유동적이에요. 현재는 남북 간에 물밑 접촉이 상당히 진행되고 있는 상태라고 보입니다.

너무 조급하게 애달파하거나 ‘곧 간다’ 이렇게 생각하지도 말고, 반대로 ‘불가능하다’ 이렇게 생각할 필요도 없어요. 고향에 돌아가서 여러분들이 가진 재능을 고향 발전을 위해서 쓸 수 있는 그런 날을 우리가 함께 만들어 갑시다.”

어느덧 마칠 시간이 되었습니다. 현장 심사와 온라인 심사를 합산하여 수상자를 발표했습니다. 대상은 색소폰 연주를 멋지게 해 준 어린이에게 돌아갔습니다.

새터민들이 고향에 돌아갈 수 있는 그날까지 모두 행복하길 진심으로 기원하면서 통일축전 행사를 모두 마쳤습니다.

잠시 쉴 수 있는 틈도 없이 곧바로 오후 3시 20분부터 주말 온라인 명상수련 소감문 발표와 회향식을 시작했습니다. 지난 금요일부터 3일 동안 온라인 명상수련을 하고 있는 130여 명의 참가자들이 화상회의 방에 입장한 가운데 소감문 발표가 이어졌습니다.

스님은 참가자들의 소감을 경청한 후 명상수련을 마무리하는 회향 법문을 해주었습니다.

해가 지고 저녁 8시 30분부터는 온라인 일요 명상 생방송을 시작했습니다. 코로나 사태 이후 78번째 진행되는 온라인 명상 시간입니다. 오늘은 30분 명상 후 10분 포행, 다시 30분 명상까지 ‘한 타임’을 온전히 함께 해 보았습니다.

일요 명상 생방송을 마치고 나니 밤 10시가 넘었습니다. 생방송이 네 번 진행되고, 틈틈이 농사일도 할 수 있었던 아주 긴 하루였습니다.

내일은 오전과 저녁에 주간반과 저녁반을 위해 각각 전법 활동가 법회를 하고, 나머지 시간에는 채소를 수확하고, 밤을 줍고 포장하고, 저수지 물을 비닐하우스까지 파이프로 연결하는 등 농사일을 할 예정입니다.

전체댓글 43

전체 댓글 보기스님의하루 최신글