통합검색

원하시는 검색어를 입력해 주세요

안녕하세요. 두북 수련원의 아침이 밝았습니다.

오늘도 스님은 새벽 기도와 명상을 마치고 농사일을 하며 하루를 시작했습니다. 어제부터 비가 세차게 내렸습니다. 아침에도 비가 부슬부슬 내리고 있었습니다.

“먼저 저수지를 보러 갑시다.”

저수지 공사를 하고 나서 내리는 첫 비라 기대가 컸는데 생각보다 물이 많이 고이진 않았습니다.

“생각보다 물이 별로 안 찼네요.”

저수지를 보고 내려오는 길에 논둑이 무너진 곳이 있어 메꿔주고 비닐하우스로 왔습니다.

여전히 비가 부슬부슬 내리는 한편, 하늘 한쪽이 조금씩 맑아지고 있었습니다.

비닐하우스에서는 행자들이 진딧물이 붙은 고추에 유기농 약을 뿌리고 있었습니다.

고추와 고추 사이 고랑에는 지난 달에 풀을 뽑았다는 말을 꺼내기가 무색하게 도로 풀이 가득 자라 있었습니다.

스님은 비닐하우스 끝으로 가서 앞으로 나오며 잡초를 뽑기 시작했습니다.

고추에 붙어 있던 진딧물은 몸 곳곳에도 들러붙었습니다. 진딧물을 떼어내 가며 풀을 뽑았습니다.

구름이 점점 걷히고 햇살이 환하게 빛났습니다. 비가 온 후 습한 비닐하우스 안 온도가 점점 올랐습니다. 땀이 줄줄 흘렀습니다.

그래도 스님 뒤로 풀은 줄줄이 쌓였습니다. 비닐하우스 앞까지 도착한 후 모퉁이에 자란 풀도 뽑았습니다.

비닐하우스 앞 빗물받이 통에는 빗물이 가득 찼습니다. 사용한 도구를 씻고 울력을 마쳤습니다.

농사일을 마치고 두북 수련원으로 돌아와 발우공양을 했습니다. 발우공양을 마치고 오전 10시부터 통일특별위원회 행복광장을 시작했습니다.

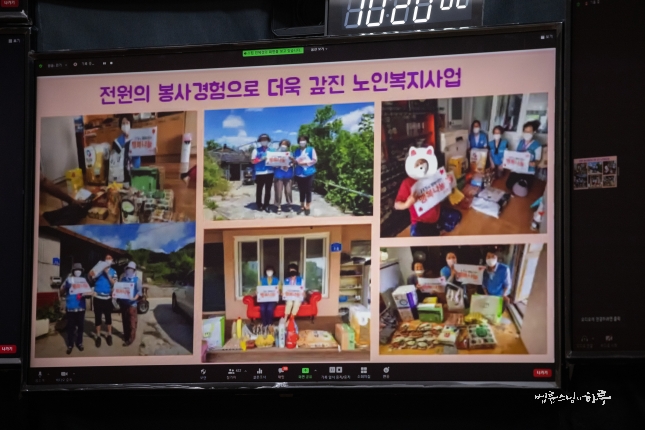

450여 명의 통일특위 의병들이 화상회의 방에 입장한 가운데 지난 상반기 동안 해온 활동을 나누는 시간을 가졌습니다. ‘자랑하고 싶어요’와 ‘함께하고 싶어요’를 주제로 총 10개 팀이 발표했습니다.

‘한라 to 백두 고고고 걷go 줍go 만나go’라는 프로젝트의 일환으로 울릉도와 독도에 다녀온 이야기, 몽고인 이웃과의 만남, JTS와 함께 복지사각지대에 놓인 노인 분들을 찾아서 집을 수리해주거나 도와준 이야기, 쓰레기를 줍는 활동을 하기 위해 나만의 쓰담키트를 만든 이야기, 미혼모협회와 연대사업을 함께 한 이야기, UCC 제작을 통해 활동이 더 풍성해진 이야기 등 다양한 발표를 들으며 한 시간이 금방 지나갔습니다. 말 그대로 행복광장이었습니다.

주제 발표 시간을 마치고 잠시 휴식 시간을 가졌습니다. 다시 시작한 2부에서는 스님과 즉문즉설 시간을 가졌습니다.

먼저 영상을 함께 보았습니다. 지난 6월 18일 제주에서 시작한 ‘한라to백두 고고고’ 프로젝트가 군사분계선을 넘어서, 개성을 지나, 오늘 해주성 전투로 유명한 황해에 도착했습니다. ‘한라to백두 고고고’는 내가 살고 있는 동네에서 쓰레기를 주으며 걷고, 전국에서 합산된 걸음 수만큼 한라산에서 백두산으로 행진하는 온라인 통일운동입니다. 전국에서 모아진 사진과 영상을 함께 보며 코로나19 이후 위축된 활동들이 온라인 공간에서 다시 살아나고 있음을 함께 느낄 수 있었습니다.

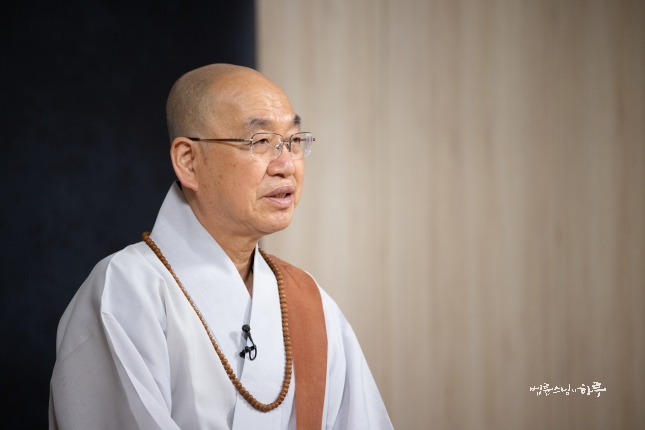

이어서 통일특위 의병들은 스님에게 법문을 청했습니다. 스님은 먼저 주제 발표를 듣고 난 소감을 이야기했습니다.

“복지사각지대에 있는 분들을 찾아내고 여러분들이 할 수 있는 범위 안에서 여러분도 즐겁고 그분들에게도 도움이 되는 지원 사업을 했다는 게 정말 좋아 보였습니다. 필요하다면 JTS에서 예산을 더 늘려서라도 지원을 하면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 보통은 성공한 사례만 발표하는데 실패한 사례도 발표를 하는 것도 좋았어요. 미혼모협회와 연대사업을 한 것도 특이한 활동이었다는 생각을 했습니다.

모둠을 지역 중심으로 편재한 이유는 이런 실천 활동을 하기 위해서였습니다. 여러분들은 이렇게 직접 실천 활동을 해보니까 지역 중심으로 모둠을 구성하는 게 훨씬 좋다는 걸 아는데 아직 이런 실천 활동을 못해 본 사람들에게는 지역 중심의 모둠 편재에 대한 단점만 자꾸 부각이 되는 것 같아요. 여러분들이 지역 실천 활동을 새롭게 개척해주고 계신 것에 대해 감사 말씀을 드립니다.”

오늘은 7.4남북공동성명이 있었던 7월 4일입니다. 이어서 스님은 7.4남북공동성명을 돌아보며 평화의 중요성과 함께 통일특위 의병의 역할에 대해 이야기했습니다.

“지금부터, 그러니까 벌써 50년이 됐네요. 참 세월이 빠른 것 같습니다. 지금부터 50년 전, 1972년 7월 4일에 남북공동성명이 6.25 전쟁 이후 처음으로 발표되었습니다.

‘앞으로는 남북이 합의해서 하는 통일을 지향하되 통일의 방법은 평화적으로 한다. 누구도 힘에 의해서 통일하려는 생각은 포기한다. 민족 자주의 원칙에 의해서, 그리고 민족 대단결의 원칙에 의해서 통일한다.’

이런 기본 합의를 한 것이 7.4 남북공동성명입니다. 당시에는 획기적인 성명이었습니다. 그러나 7.4남북공동성명 이후 다시 대결 국면으로 갔고, 30년의 세월이 흘러 6.15 공동선언이 나왔고, 이명박 박근혜 정부에서 10년의 세월 동안 다시 남북대결로 갔다가 최근에 문재인 정부에서 다시 4.27 공동선언을 했습니다. 그러나 지금 또다시 남북 관계는 정체 국면에 들어갔습니다.

그러나 지난 50년을 둘러보면, 2보 전진했다가 1보 후퇴하면서 우리는 평화통일로 한 발 한 발 다가가고 있습니다. 우리 민족의 남북한 평화통일을 향한 긴 여정은 지속되고 있습니다. 중간중간 갈등도 있었지만 갈등 속에서도 협력하고자 하는 50년 동안의 긴 여정이 계속 이어져 왔습니다.

통일의병들은 이런 역사의 흐름을 계승하고 이어받아서 다른 사람이 볼 때는 불가능해 보이는 평화통일을 향해서 꾸준히 나아가야 합니다. 이것은 역사 속에서 계속 이어져 온 일입니다. 그때그때 시류에 연연하지 말고 염원을 가지고 한 발 한 발 나갔으면 좋겠습니다.”

이어서 즉문즉설 시간을 가졌습니다. 사전에 질문을 신청하여 네 명이 스님과 대화를 나누었습니다. 그중 마지막 질문자는 활동에 적극적인 사람과 소극적인 사람 사이에서 어떻게 균형을 잡고 모임을 이끌어나가야 하는지 질문했습니다.

“행복시민 모임을 진행해 보면 사회 문제에 관심이 많고 실천 활동에 적극적인 분들도 계시고, 소극적이고 실천 활동을 부담스러워하는 분들도 계십니다. 활동을 잘해 나가려면 두 부류의 사람들 사이에서 어떻게 균형을 잡아야 할까요?”

“행복시민 모임을 왜 만들었어요? 행복시민 모임을 만든 취지를 생각해야죠. 수행하려고 행복시민 모임을 만든 게 아니잖아요. 지역에서 뭔가 실천 활동을 하려고 행복시민 모임을 만들었는데, 실천 활동을 싫어하거나 소극적인 사람이 있다면 그 사람은 행복시민이 될 자격이 없는 사람이에요. 적극적으로 활동하는 사람은 행복시민 자격이 있는 사람이고요.

그런데 소극적이라는 게 어느 정도를 의미하느냐 하는 것이 먼저 검토되어야 합니다. 처음에는 소극적인데 활동을 하다 보니 적극적이게 된 사람들도 있습니다. 그래서 소극적인 사람이라고 활동을 무조건 피하게 하지 말고 적극적으로 될 수 있는 여러 방법을 알려주고 선택하게 하는 것이 필요해요. 소극적인 사람에게 너무 적극적으로 다가가면 부담스러워하니까 약간 수준을 낮춰서 같이 가도록 해야 합니다. 반면에 아예 관심도 없고 활동할 의욕도 없는 사람이라면 포기하고 가야죠. 왜냐하면 행복시민 모임은 실천 활동을 하기 위해서 만든 모임이기 때문입니다. 사람을 내치라는 게 아니라 목표에 준해서 가야 한다는 얘기예요.

그래서 방침이 중요합니다. 사회적 실천을 하기 위해서 행복시민 모임을 만들었기 때문에 사회적 실천을 안 하겠다든지 하기 싫다든지 하면 그 사람은 행복시민이 될 자격이 없는 거예요. 만약 이런 활동을 안 해봐서 소극적이라면 참여할 수 있도록 여러 가지 프로그램을 개발해 나가면 되는 거예요. 반면에 너무 적극적인 사람 때문에 화합이 안 된다면 ‘혼자서 열 발 가는 것보다 여럿이 한 발 가는 게 더 중요하다’라고 하면서 대중과 함께 발맞춰서 가도록 해야 하고요.

행복시민 모임을 만든 목적은 사회적 실천을 하기 위해서입니다. 그냥 앉아서 온라인으로 노닥거리려고 행복시민 모임을 만든 게 아닙니다. 지역에서 그것이 환경실천이든 어려운 사람을 돕는 실천이든 평화통일에 대한 실천이든 뭔가 지역 사회에 도움이 되는 걸 하기 위해서 행복시민 모임이 존재하는 거예요. 휴지를 줍든지, 집을 수리해주든지, 모금을 하든지, 캠페인을 벌이든지, 뭔가 지역사회에 도움이 되는 일을 하기 위해 행복시민모임을 만든 겁니다. 그걸 안 하겠다는 사람의 비위를 굳이 맞출 필요가 없다는 거예요.

그런데 너무 실천의 강도가 커지면 일반인으로서 참여하기가 좀 어렵죠. 다른 시민단체처럼 막 싸우고 이런 활동을 하면 일반시민은 참여하기 어렵습니다. 행복시민 모임은 그렇게 사람들을 끌고 가서는 안 됩니다. 시민들의 눈높이와 생활수준에 맞게끔 활동을 하는 건 충분히 가능하지만, 관심 없다는 사람은 여기서 논할 필요가 없는 거예요. 그런 것에 대해 너무 아까워하면 활동을 할 수가 없습니다.

마음공부만 하겠다는 사람은 종교단체에 가라는 거예요. 사회운동만 하겠다는 사람은 시민단체로 가라는 거예요. 행복시민 모임은 자기 변화를 통해 사회 변화를 만들어가는 사람들의 모임입니다. 행복시민 모임의 구성원이 되려면 사회적인 시각을 가져야 합니다. 사회의 구조적인 어떤 변화가 필요하다는 인식을 가져야 해요. 그렇다고 전부 세상 탓으로 돌리고 자기 변화를 하지 않으면 안 됩니다. 화나고 짜증 나고 미워하고 원망하는 문제는 마음공부를 통해서 해결해 나가야 해요. 행복시민은 여기서 한 발 더 나아가서 평화를 정착시킨다든지, 복지시설을 더 늘린다든지, 우리 사회를 좀 더 살기 좋은 사회로 만들겠다는 목표에 동의를 해야 합니다. 명상만 하겠다는 사람은 굳이 행복시민이 될 필요가 없습니다.

이런 관점을 가지고 행복시민 모임을 이끌어 나가되 너무 실천을 세게 하면 일반 국민이 참여하기가 어렵습니다. 데모를 할 때도 돌멩이 집어던지고 싸우는 일은 소수의 투쟁가들이 하지, 일반 국민은 아무리 민주화가 좋아도 그렇게까지는 겁이 나서 못해요. 촛불 시위처럼 노래 부르며 촛불 들고 구호를 외치는 정도여야 누구나 참여할 수 있습니다.

적극적으로 하겠다는 사람들은 우리가 관여 안 해도 자기가 알아서 참여합니다. 그런 사람은 자기 알아서 하니까 놔두면 돼요. 지금은 별로 관심 없는 것 같은데 조금만 마음공부를 더하고, 조금만 세상에 대한 이해를 하면, 참여하고 싶다고 말하는 시민들이 있습니다. 기부를 하든지 봉사를 하든지 캠페인을 벌이든지 실천을 할 수 있는 성향이 잠재되어 있는 사람이 시민들 중에는 많아요. 그런 사람을 발굴해서 함께 이 세상을 아름답게 만들어가자는 것이 행복시민 모임의 방향입니다.

시민단체는 사회의식이 아주 강한 사람들만 모여 있으니까 시민 없는 시민운동이 된단 말이에요. 구호와 주장만 있는 시민운동이 되는 겁니다. 그러나 행복시민 모임은 시민이 중심이 된 시민운동, 시민이 할 수 있는 시민운동을 하기 위해 만든 모임이에요.

관심은 있는데 활동까지 하기에는 너무 힘들고, 마침 자기가 살고 있는 지역에서 자기 생활도 유지하며 사회에 관심을 갖고 하는 운동이 있으니까 사람들이 참여하는 겁니다. 시민운동도 행복하게 마음공부도 해가면서 하자는 거예요. 봉사를 하더라도 일만 죽어라고 해서 지치는 게 아니라 ‘나에게도 참 의미가 있었다’ 이렇게 느낄 수 있는 운동을 해보자는 겁니다. 그래야 시민들의 참여가 점점 늘어날 수 있어요.

바빠서 못 한다는 사람은 좀 기다려줘야 돼요. 못 한다고 얘기하는 것이 아니라면 형편이 될 때까지 기다려주는 겁니다. 그렇다고 모든 국민이 다 참여할 수는 없어요. 행복학교 참가자 10명 중에 1명 정도나 이런데 관심이 있지, 10명 다 참여할 수는 없습니다.

행복학교 마음편에서 10명이 입학하면, 관계편으로 넘어가는 사람이 5명 정도이고, 심화과정으로 넘어가는 사람이 2명 정도이고, 심화과정을 마친 사람 중에 1명은 떨어지고 1명이 남아서 행복시민이 되는 거예요. 행복시민이 된 사람 중에도 활동하다가 절반은 떨어지고 절반 정도 함께 가는 거예요. 세상이 그래요.

그런데 활동은 하기 싫고 행복시민이라는 이름은 갖고 싶은 사람이 있습니다. 이런 사람은 행복시민이 될 자격이 없어요. 활동을 하고 싶을 때 언제든지 신청을 하라는 겁니다. 그리고 그만두고 싶을 때 언제든지 편하게 그만두라는 거예요. 이 좋은 세상에 강제로 시켜서 할 이유가 뭐 있습니까.

행복시민 모임은 실천하려고 모인 모임이지, 사랑방 모임이 아닙니다. 그러니 포용할 건 포용하더라도 원칙을 갖고 포용해야 됩니다.”

“네, 감사합니다.”

시간이 좀 남아서 현장에서 즉석 질문도 받았습니다. 대화를 마치고 나니 약속한 2시간 30분이 훌쩍 지났습니다.

마지막으로 스님은 통일특위 의병들을 위해 격려 말씀을 해주었습니다.

“지역에서 여러 가지 실천 활동을 해보니 시민들의 호응도 높고 유익하기도 한 여러 가지 프로그램들이 있잖아요. 그러나 속도가 조금 더디더라도 정확한 평가가 이루어진 뒤에 하나씩 확대를 해나가야 합니다.

지금 여러분의 역할은 얼마 전에 처음 시도했던 ‘랜선 역사기행’처럼 새로운 프로그램을 개척해 나가는 거예요. JTS와 공동으로 하는 사회 실천 활동도 개척 프로그램입니다. 새로운 프로그램을 개척해 나가되 정확한 평가를 한 후에 점차 확대를 해나갔으면 좋겠어요. 새로운 분야를 적극적으로 개척해나가고 있는 여러분들의 노고에 감사를 드립니다.”

마지막으로 두 손으로 평화의 상징인 비둘기 모양을 만든 후 기념사진을 찍었습니다.

“하나, 둘, 셋!”

생방송을 마치고 잠시 휴식을 한 후 스님은 곧바로 다음 일정을 이어나갔습니다. 오후 1시부터는 5시까지는 외부에서 손님이 찾아와 회의를 했습니다.

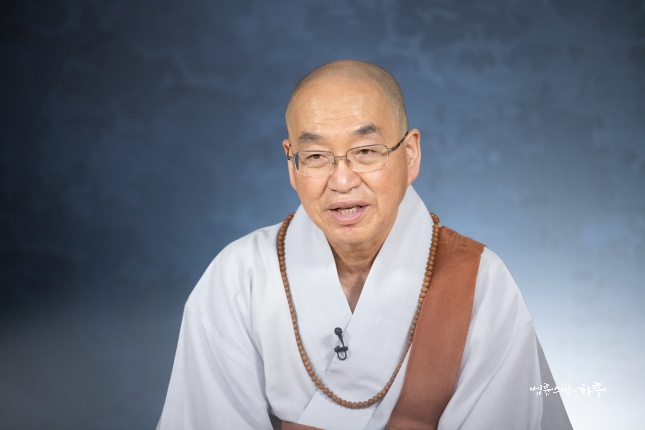

해가 지고 저녁 8시 30분부터는 온라인 일요명상을 시작했습니다. 코로나 사태 이후 65번째 진행되는 온라인 명상 시간입니다.

2천여 명이 생방송에 접속한 가운데 스님이 반갑게 인사를 건넸습니다.

“지금 한국은 긴 가뭄 끝에 어제부터 장마가 시작되었습니다. 아마 이번 주 내내 비가 올 것 같아요. 30~40년 만에 가장 늦은 장마라고 합니다. 옛날 사람들은 기압의 영향을 몰랐기 때문에 이런 현상을 두고 ‘신이 노했다!’라고 잘못 생각할 때도 있었어요. 올해 장마가 늦은 이유는 북쪽 고기압의 영향으로 장마전선이 저 아래쪽에 있다가 이제야 한반도로 올라왔기 때문이라고 해요.

이치를 모르면 원하는 것이 이루어지지 않을 때 두려움이 생깁니다. 이치를 알면 때를 기다린다든지 다른 방법을 강구하게 됩니다. 부처님의 가르침으로 비가 오고 비가 안 오는 문제를 해결할 수 있는 건 아니에요. 비가 오든 오지 않든 마음이 자유로워지는 법을 가르쳤습니다. 비가 오지 않으면 지하수나 댐을 이용해서 물을 확보하면 됩니다. 또 비가 많이 올 때를 대비해서 둑이나 댐을 쌓아두면 됩니다. 비가 많이 오거나 오지 않을 때 괴롭다면 이치를 몰라서 그런 거예요. 붓다는 문제가 생겼을 때 평정심을 유지하면서 해결 방법을 연구하라고 가르쳤습니다.”

이어서 지난주에 영어로 올라온 질문을 읽고 이에 대해 대답하는 시간을 가졌습니다. 두 명의 질문이 있었습니다. 그중 한 명은 명상의 혜택을 어떻게 알 수 있는지 질문했습니다.

“How can I know if I am benefitting from my meditation practice? How am I supposed to feel directly after a session? How am I supposed to feel during my daily life as a result of meditation?

(명상을 통해 혜택을 받는지 어떻게 알 수 있을까요? 명상이 끝난 후 바로 어떤 기분이 들어야 하는 걸까요? 명상을 한 결과를 일상생활에서 어떻게 느낄 수 있나요?

“명상은 무언가를 얻기 위해서 하는 것이 아니에요. 무엇을 얻기 위해서 하는 것은 욕구지 명상이 아닙니다. 무언가를 얻고자 하는 생각을 내려놓아야 해요. 명상의 목적은 기분을 좋게 하는 것이 아닙니다. 기분의 좋고 나쁨에서 자유롭기 위해서 명상을 하는 거예요.

사람들은 자기가 원하는 것이 이루어지면 기분이 좋아지고, ‘행복하다’고 말합니다. 원하는 것을 얻지 못하면 기분이 나빠지고, ‘불행하다’고 하죠. 기분 좋음이 있으면 기분 나쁨이 있고, 즐거우면 괴로움이 필연적으로 따라옵니다. 이것을 윤회한다고 말합니다. 즐겁고 괴로운 것으로부터 자유로워지면 이 윤회로부터 벗어날 수 있어요.

명상의 궁극적 목적은 마음이 고요해지는 거예요. 명상을 하는 과정에서 즐겁고 괴로운 폭을 점점 줄여나갈 수 있습니다. 즐거움과 괴로움의 폭이 아주 적어지는 것이 우리가 현실에서 도달할 수 있는 길입니다. 그러니까 명상을 하고 나서 ‘명상이 잘 됐다, 명상이 안 됐다’ 이런 평가 자체를 버려야 해요. 마음이나 육신의 상태는 그날그날 다르니까 어떤 증상이 나타나더라도 그냥 ‘오늘은 이런 증상이 나타나는구나!’ 하고 알면 됩니다.

명상을 하기 전보다 명상을 하고 나서 마음이 조금 더 편해지고 평정심을 유지할 수 있게 되었다면 명상을 잘했다고 할 수 있습니다. 명상을 1년 했다면 1년 전보다 누군가와 말할 때, 뭔가를 볼 때나 들었을 때 마음이 훨씬 차분해졌다고 한다면 명상을 잘한 거예요. 명상을 제대로 했다면 내가 원하는 대로 이루어지지 않는다고 화나고 짜증나고 슬프고 괴로운 감정의 폭이 점점 줄어듭니다. 예전에는 이해 못했던 사람도 이해할 수 있게 되는 거예요.

‘아! 저 사람은 저런 마음에서 저렇게 말했겠구나. 저런 믿음을 가지고 있구나. 아! 저래서 저렇게 행동할 수도 있겠구나.’

이렇게 이해하는 마음이 듭니다. 내 뜻대로 안 된다고 스트레스를 받는 것이 아니라 왜 저럴까 하고 탐구하는 자세가 되는 겁니다. 그런 변화가 일어난다면 명상을 잘하고 있다고 할 수 있어요. 그날그날 기분을 가지고 명상을 잘했다 잘못했다고 평가하는 것은 그냥 몸과 마음의 상태에 계속 좌우된 것뿐이에요. 욕구를 내려놓는 것이 아니라 욕구에 끌려 다니는 것입니다.”

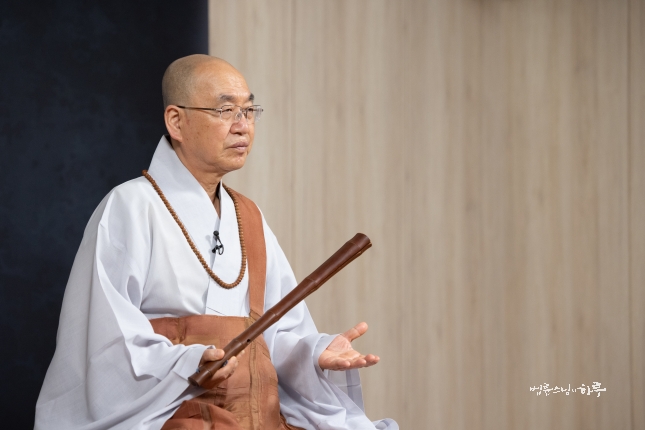

답변을 마치고 나서 명상을 시작했습니다.

탁, 탁, 탁!

죽비 소리가 울리고 40분 간 명상을 했습니다.

명상이 끝나자 실시간 댓글창에는 수십 개의 소감이 올라왔습니다. 스님이 한 줄 한 줄 직접 읽고 피드백을 해주었습니다.

“생각이 일어났다가 호흡을 알아차리기를 반복했습니다.”

“I said go back and forth between my thoughts distracting me and then refocusing on my breath.”

“편안한 가운데 졸음이 왔습니다,”

“I was drowsy in the middle of peace.”

“졸음은 없었는데 잡념이 많았습니다.”

“I wasn't sleepy but I had a lot of distractions.”

“호흡에 집중해서 잘 마쳤습니다.”

“I finished well by focusing on my breath.”

“다리도 아프고 졸음도 많았습니다.”

“My legs ached and I was really sleepy.”

“미세한 호흡이 계속되어 편안했습니다.”

“I was in a comfortable state in a subtle breath in and out.”

“집중은 잘되었는데 다리가 너무 아팠습니다.”

“I was able to focus well but my legs ached.”

“핸드폰이 꺼진 게 아닌가 할 정도로 시간이 느렸습니다.”

“The time went by really really slowly, almost as if my cell was off.”

“망상에 사로잡혀 호흡을 제대로 알아차리지 못했습니다.”

“I was so in captured in distracting thoughts but I wasn't able to focus my breath well.”

마지막으로 스님이 닫는 인사를 했습니다.

“각자 몸과 마음에 여러 증상이 있었는데 이런 증상들은 여러분들이 명상을 했기 때문에 실제로 일어난 것입니다. ‘오늘 명상을 하니까 이런 증상이 나타나는구나!’ 이렇게 가볍게 보셔야 해요.

그럼 오늘은 여기까지 하고 다음 주에 뵙겠습니다. 편안한 일주일이 되시기 바랍니다. 오늘 방송 오디오에 문제가 생겨서 여러분들 불편하게 해서 죄송합니다. 다음에는 이런 실수가 없도록 잘 하겠습니다.”

오늘 법회를 시작할 때 있었던 방송사고에 대해 스님이 대표로 사과를 하며 생방송을 마쳤습니다.

내일은 울력을 하고 전법활동가 법회를 한 후 저녁까지 온라인 회의를 할 예정입니다.

전체댓글 31

전체 댓글 보기스님의하루 최신글