통합검색

원하시는 검색어를 입력해 주세요

안녕하세요. 오늘은 스님의 출가 스승인 불심 도문 큰스님의 생신일을 맞아 큰스님을 찾아뵙고 인사를 한 후 오후에는 농사일을 했습니다. 그리고 저녁에는 처음으로 온라인 생중계로 명상 프로그램이 전 세계의 천일결사자들을 대상으로 진행됐습니다.

새벽 5시 30분에 도문 큰스님이 계신 장수 죽림정사로 가기 위해 두북 수련원을 출발했습니다. 2시간 30분을 달려 장수에 도착하니 벚꽃이 한창이었습니다.

죽림정사 뒤에는 '동화호'라는 큰 댐이 있는데, 댐 주위로 벚꽃이 흐드러지게 핀 모습이 장관이었습니다.

“차 안에서 벚꽃 구경 좀 하고 갑시다.”

저수지를 한 바퀴 돌아 꽃구경을 실컷 한 후 죽림정사에 도착했습니다.

먼저 불심 도문 큰스님에게 삼배로 인사를 올렸습니다.

“큰스님 생신 축하드립니다.”

“감사합니다.”

큰스님은 먼 길을 달려온 제자들에게 감사의 마음을 전하며 법문을 들려주었습니다. 오늘은 수행자가 닦아야 할 오정심관에 대해 말씀하셨습니다. 여든 중반이 넘은 나이에도 큰스님은 아주 쩌렁쩌렁한 목소리로 노래를 부르는 듯한 곡조로 법문 했습니다.

“전 세계 사람들이 다섯 군데에 걸려 있습니다. 첫째, 탐애심에 걸려 있어요. 탐애심은 부정관 정진으로 없앨 수 있습니다. 둘째, 짜증내고 화내고 성내는 진애심에 걸려 있어요. 진애심은 자비관 정진으로 없앨 수 있습니다. 이 나라 전 국민과 전 세계 인류는 나의 과거세의 부모요, 형제요, 자매요, 부부요, 자녀임을 깨달은 사람이 어떻게 화를 내겠습니까. 셋째, 우치심에 걸려 있어요. 우치심을 없애기 위해서는 인연관 정진을 해야 합니다. 과거세에 지은 인연은 현재세에 받게 되고, 현재세에 지은 인연은 미래세에 받게 되기 때문에, 인연관을 해야 어리석음이 소멸됩니다. 넷째, 아견심에 걸려 있습니다. 아견심은 관불관으로 멈추게 해야 합니다. 부처님 앞에서는 아견심이 나지 않기 때문이에요. 다섯째, 산란심에 걸려 있습니다. 산란한 마음은 수식관으로 멈추게 할 수 있어요.

부정관, 자비관, 인연관, 관불관, 수식관, 이것이 바로 오정심관입니다. 그 많은 팔만대장경을 언제 다 읽고 있습니까. 이렇게 관법 수행을 해야 해탈과 열반에 이를 수 있다 이 말입니다.”

“네, 잘 명심하겠습니다.”

10시가 넘자 다른 제자 스님들이 속속 도착해 큰스님께 인사를 올렸습니다. 스님은 어제 두북 수련원에서 직접 따온 엄나무순과 상추, 고소 등 각종 쌈채소를 한 박스 큰스님께 선물로 드린 후 죽림정사를 나왔습니다.

다시 2시간 30분을 달려 두북 수련원으로 돌아왔습니다. 점심 식사를 한 후 스님은 곧바로 작업복으로 갈아입고 비닐하우스로 갔습니다.

비닐하우스 전체를 둘러보니 열무가 수북하게 잘 자라 있었습니다.

“오늘은 열무김치를 담을 수 있게 열무를 좀 뽑읍시다.”

엉덩이 방석을 깔고 앉은 스님은 크게 자란 열무를 집중적으로 솎아 주었습니다.

“열무는 빨리 싹이 트고, 빨리 자라요. 아직 좀 더 커야 하는데, 그래도 사이사이에 너무 큰 것들만 좀 솎아주면 작은 것도 잘 자라게 돼요.”

뿌리째 뽑은 열무가 바구니에 가득 담겼습니다.

양상추도 한 바구니 수확했습니다.

한참 일을 하고 있는데 비닐하우스로 동네 분이 찾아와서 이런저런 대화를 나누다 보니 벌써 해질녘이 되었습니다.

일부 행자님들은 모종에 물을 준 후, 가지와 호박을 심을 곳에 줄기가 타고 올라가도록 줄을 단 후 두둑에는 점적호스를 깔고 비닐 멀칭을 했습니다. 다른 행자님들은 밭 울타리 주위에 난 머위를 땄습니다.

봄을 맞이해 나물 반찬이 풍성합니다. 내일 발우공양에는 갖가지 나물이 올라올 것 같습니다.

농사일을 마치고 두북 수련원으로 돌아와 마음 나누기를 했습니다. 오늘도 신나고 재미있게 일을 했습니다. 고단했던 몸도 이제 조금씩 적응이 되어가는 것 같습니다.

마음 나누기를 하는 도중 온라인 명상수련의 시작 시간이 8시 30분이 아니라 8시로 공지되었다는 사실을 뒤늦게 알게 되었습니다. 여유 있게 마음 나누기를 하다가 급하게 마무리를 했습니다.

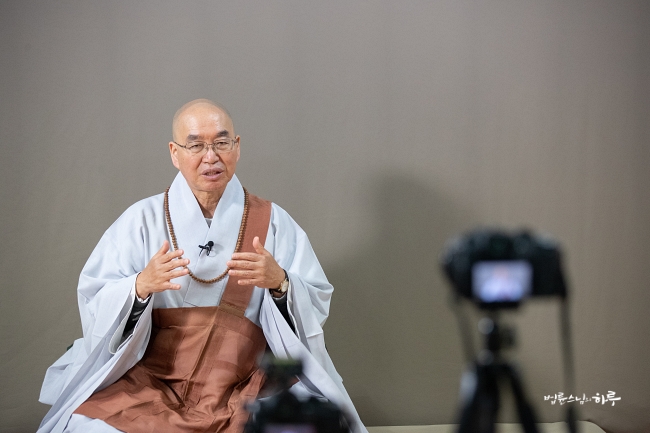

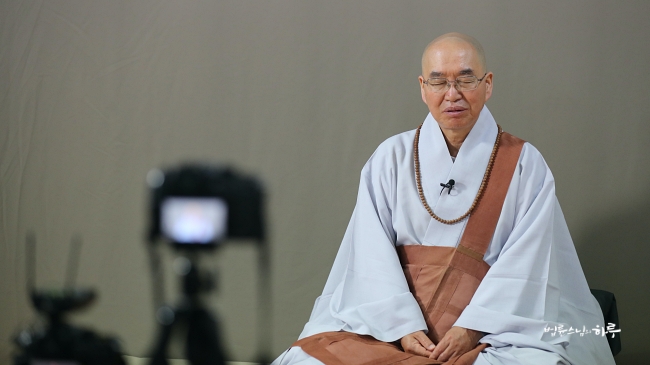

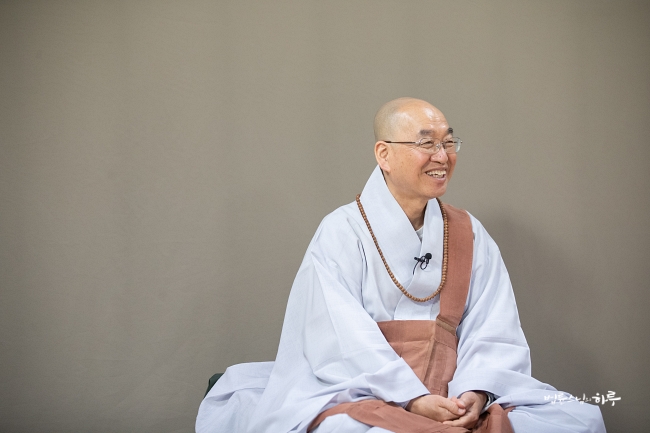

스님은 8시 정각에 가사와 장삼을 수하고 카메라 앞에 앉았습니다. 오늘 명상수련을 위해 행자님들이 간이 무대를 만들었습니다. 수련원 교실 한 칸이 촬영 스튜디오로 점점 자리 잡아가고 있습니다.

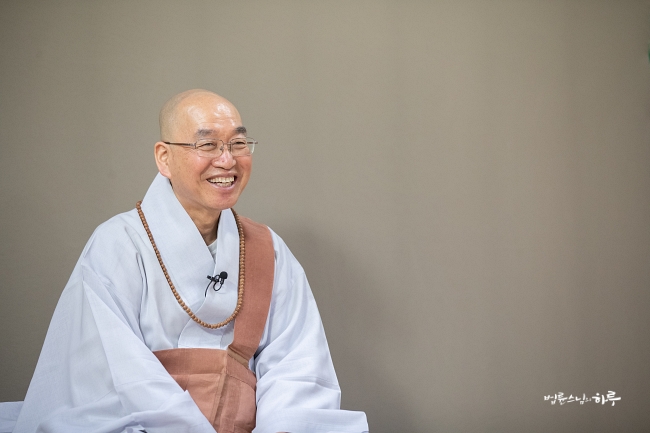

3300여 명이 생방송에 접속했습니다. 스님은 환한 웃음으로 시청자들에게 인사를 건넸습니다.

“안녕하세요. 요즘 온라인으로 자주 뵙습니다.” (웃음)

먼저 스님은 왜 온라인 명상수련을 시작하게 되었는지 배경을 이야기했습니다.

“코로나 바이러스 문제로 한국뿐만 아니라 전 세계가 우왕좌왕하고 있습니다. 코로나 바이러스도 문제지만 여기에 제대로 대응하지 못해서 오게 될 후폭풍, 즉 경제적인 공황이 더 큰 어려움이 될 것 같습니다. 이런 불확실성으로 인해 많은 분들이 불안해하기도 하고, 근심 걱정도 많은 것 같습니다. 그래서 정토회 국제국에서 활동하시는 분들이 ‘전 세계인들이 불안해하고 있으니 마음을 평화롭게 하는 명상을 각자의 집에서 하도록 하면 좋겠다’고 요청을 했습니다.

온라인 명상이 마땅히 필요하다고 생각은 했지만, 원래 명상수련은 직접 여러분들과 같이 하면서 자기 상태도 점검받으면서 실제로 경험하고 체험해야 하는 프로그램이기 때문에 온라인으로 하는 것에 대해서 약간 망설임이 있었습니다. 그러다가 ‘한번 해보자’ 해서 오늘부터 당분간 매주 일요일마다 실시해 보기로 했습니다. 매주 일요일 저녁 8시 30분이 되면 컴퓨터나 핸드폰을 켜고 저와 함께 명상을 해봅시다.

오늘은 첫날이니까 처음 명상을 하는 분들까지 생각해서 기초적인 설명을 먼저 하겠습니다. 앞으로는 설명보다는 명상하는 시간을 더 길게 갖도록 하겠습니다.”

이어서 명상의 가장 기초인 수식관을 하는 방법에 대해 설명했습니다.

“우리의 마음은 초조하고, 불안하고, 집중이 안 되고 산란합니다. 산란하고 초조하고 불안한 마음을 고요히 가라앉히는 데는 숨이 들어오고 나가는 것을 알아차리는 ‘수식관(數息觀)’이 가장 효과가 좋습니다. 그래서 예로부터 산란한 마음을 고요히 하는 데는 수식관이 제일이라고 했습니다.

우리의 마음이 욕망에 불타오를 때는 ‘부정관(不淨觀)’을 해야 합니다. 우리의 몸이 깨끗하지 못하다는 것을 관하는 ‘부정관’의 가장 대표적인 방법이 ‘백골관(白骨觀)’입니다. 죽은 시신을 바라보면서 이 몸이 무상함과 부정함을 꿰뚫으면 모든 욕망이 가라앉게 됩니다.

마음이 화가 나서 누군가가 미워지는 것을 ‘진에(瞋恚)'라고 합니다. 이렇게 성냄이 강할 때는 ‘자비관(慈悲觀)’을 합니다. 이 세상에 있는 일체중생이 모두 나와 한 몸이라는 것을 관하는 자비관을 하면 성냄이 가라앉게 됩니다.

그리고 우리의 마음은 어리석을 때가 있습니다. 어리석다는 말은 이치에 어둡다는 뜻이에요. 모든 것은 다 원인이 있고 결과가 있는데 이것을 ‘인연 과보’라고 합니다. 억울하고 분한 것은 이런 인연 과보를 모르기 때문이에요. 그래서 어리석은 마음을 깨우치기 위해서는 ‘인연관(因緣觀)’을 해야 합니다.

이렇게 마음이 어떠냐에 따라서 그 마음을 진정시키는 여러 가지 명상법이 있어요. 요즘은 근심 걱정이 많고, 마음이 초조하고 불안한 사람들이 많습니다. 이런 산만한 마음을 고요하게 하고 집중이 되게 하는 데는 들숨과 날숨을 알아차리는 ‘수식관’을 하는 것이 좋습니다. 오늘 여러분들은 저와 함께 수식관을 함께 해보도록 하겠습니다.

수행이란 욕망과 성냄으로 불타거나, 어리석음에 치우치거나, 교만하거나, 불안하고 초조하거나, 산만하거나 하는 이런 부정적인 마음의 상태를 고요하고 긍정적인 마음의 상태로 전환해서 괴로움이 없는 상태로 나아가는 것입니다. 좋아서 마음이 들뜨는 것도 좋은 상태는 아니에요. 이것도 다시 괴로움으로 떨어지는 하나의 요인에 불과합니다. 이렇게 마음이 고요하고 마음에 부정적 작용이 없는 상태, 그래서 괴로움이 없는 상태를 ‘열반’이라고 말합니다. 또 우리는 늘 긴장하고 속박을 받고 있어요. 이런 얽매임이나 속박이 없는 상태를 ‘해탈’이라고 합니다. 그래서 수행의 목표는 ‘열반’과 ‘해탈’을 체험하고 증득하는 것입니다.

괴로움과 얽매임이 없는 마음의 상태로 나아가는 데 있어서 가장 중요한 것은, 첫째, 몸과 마음을 편안하게 가지는 것입니다. 지나치게 긴장하거나, 지나치게 나태하면 ‘열반’의 상태로 나가기 어렵습니다. 그래서 명상을 할 때 첫 번째 자세는 먼저 몸과 마음을 편안하게 하는 것입니다. 그래서 옷도 좀 헐렁하게 입고, 몸과 마음을 편안하게 가져야 합니다.

그런데 마음이 편안하면 제일 먼저 찾아오는 장애가 졸음입니다. 벌써 눈 감고 조는 사람들이 있을 겁니다. (웃음)

졸음이 온다는 것은 정신 상태가 맑지 못하고 멍청한 상태라는 것을 말합니다. 또 마음이 편안하면 온갖 생각이나 망상이 자꾸 일어납니다. 그래서 또 멍청해져요. 멍청한 상태에서 벗어나려면, 편안하기만 한다고 되는 게 아니고, 편안한 가운데 집중을 해야 합니다. 그런데 마음이 집중되면 자연적으로 긴장을 하게 됩니다. 집중을 하려고 하면 자기도 모르게 몸과 마음이 긴장이 돼요. 예를 들어 군인이 보초를 설 때 ‘어떤 사람이 오나’ 하고 경계에 아주 집중을 하면 긴장이 됩니다. 반대로 편안하면 멍청해지고요.

수행은 편안한 가운데 집중을 하는 것입니다. 마음이 편안하고 고요한 상태에서 어느 한곳에 딱 집중이 되어 있는 것, 이것을 ‘정(定)’이라고 합니다. 그래서 ‘바르게 집중해야 한다’ 하는 의미로 팔정도에서는 이것을 ‘정정(正定)'이라고 합니다.

편안하고 고요한 가운데 집중이 되어있다고 다 된 것은 아닙니다. 뚜렷한 알아차림이 있어야 합니다. 이것을 선(禪)에서는 ‘마음이 소소영영(昭昭靈靈)하다’, ‘아주 또렷이 깨어있다’ 이렇게 표현해요. 또렷이 알아차림을 유지하는 것을 ‘염(念)’이라고 합니다. 그래서 ‘바르게 알아차리고 깨어있으라’ 하는 의미로 팔정도에서는 이것을 ‘정념(正念)'이라고 합니다.

그냥 고요히 앉아 있는 것은 불교 밖에서 하는 일반적인 명상으로 불릴 수는 있지만, 그런 명상은 수행이라고 할 수는 없습니다. 명상은 수행의 한 가지 수단이에요. 수행의 목표는 해탈과 열반입니다. 해탈과 열반으로 나아가는 한 방법으로 명상을 하는 것입니다.

명상에는 여러 가지 종류가 있지만, 오늘은 수식관을 하는 방법을 알려드리겠습니다.

첫째, 몸과 마음을 편안하게 가집니다.

둘째, 마음을 콧구멍 끝에 집중해서 숨이 나올 때는 ‘나오는구나’ 하고 알아차리고, 숨이 들어갈 때는 ‘들어가는구나’ 하고 알아차립니다. 숨이 나오고 들어가는 것은 눈으로 보이지도 않고, 귀로 들리지도 않습니다. 냄새로 알아차릴 수도 없고, 맛으로 알아차릴 수도 없고, 손으로 만져보고 알아차릴 수도 없어요. 숨이 들어가고 나오면서 콧구멍 안이든 콧구멍 끝이든 윗입술이든 이 부위에 공기의 흐름이 자극을 줌으로 해서 숨을 알아차릴 수 있습니다. 즉 감각으로 숨을 알아차리는 겁니다.

호흡을 알아차린다는 말은 호흡으로 인해서 일어나는 감각을 알아차린다는 뜻입니다. 호흡이 아주 부드러워지고 미세해지면 감각을 알아차리기가 굉장히 어려워요. 그래서 호흡을 놓치고 망념에 빠지거나 졸게 됩니다. 호흡이 미세해질수록 더 집중해서 그 미세한 호흡을 알아차려야 합니다.

미세한 호흡을 알아차린다는 것은 미세한 감각을 알아차리는 거예요. 처음에는 콧구멍 주위에서 호흡으로 인해 일어나는 미세한 감각을 알아차리는데, 호흡이 부드러워지면 감각이 더 미세해집니다. 그 미세한 감각을 알아차릴 정도로 마음이 고요하고 집중되어 있고 깨어 있으면 우리 몸 전체에서 일어나는 미세한 감각까지도 알아차릴 수 있게 됩니다.

그래서 호흡을 알아차리는 것은 호흡으로 끝나는 게 아니에요. 호흡을 알아차리는 과정을 통해 감각을 알아차리게 되고, 감각을 알아차림으로 해서 느낌과 마음을 알아차리게 됩니다. 느낌과 마음을 알아차리는 것이 온전히 유지되면, 부정적인 느낌이 일어날 때 바로 알아차리기 때문에 그 부정적인 느낌에 빠져들지 않게 됩니다. 그래서 결국에는 부정적인 느낌이 없는 마음의 상태를 유지할 수가 있습니다.

이 수식관을 빨리어로는 ‘아나빠나'라고 합니다. 몸을 알아차리는 공부의 첫 단계입니다. 몸을 알아차리고, 느낌을 알아차리고, 마음을 알아차리고, 법을 알아차리는 것을 ‘사념처(四念處)’라고 하고요. 이 ‘사념처관’이 곧 ‘위빠사나’입니다. 그래서 해탈과 열반으로 가는 첫발이 이 수식관에서 시작됩니다. 그러니 제일 중요한 것이 이 수식관입니다.

몸과 마음을 편안히 하고, 마음을 콧구멍 끝에 집중해서 들숨과 날숨을 또렷이 알아차리면, 이 과정을 통해 우리는 산란한 마음, 불안한 마음, 초조한 마음으로부터 자유로워질 수가 있습니다.”

이어서 스님은 앉을 때 다리를 놓는 방법부터 시작해서 자세에 대해 하나하나 자세하게 설명을 해주었습니다.

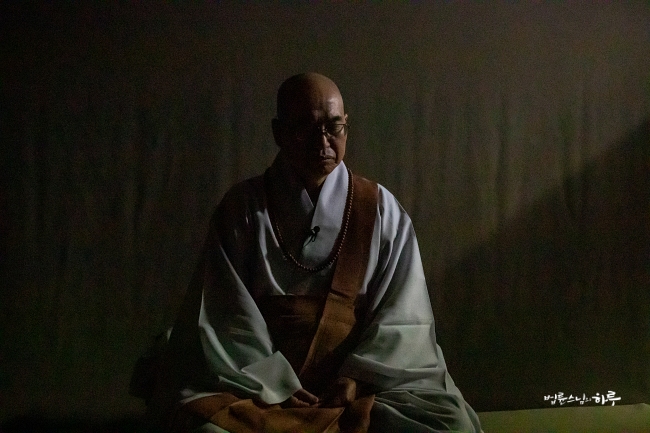

40분 동안의 안내를 마친 후 스님이 직접 죽비를 치면서 명상을 시작했습니다.

“자, 그럼 지금부터 30분 동안 명상을 해보겠습니다.”

생방송을 시청하는 사람들도 스님과 함께 눈을 감고 명상을 시작했습니다. 정토회에서 처음으로 시도해보는 온라인 명상수행입니다.

핸드폰 데이터 요금 때문에 생방송을 잠시 나가서 핸드폰을 껐다가 30분이 경과한 후 다시 입장한 사람도 있었지만, 대부분이 그대로 생방송을 켜놓고 함께 명상을 했습니다.

“탁! 탁! 탁!”

스님이 죽비를 치자 불이 켜지고, 다시 스님이 법문이 시작되었습니다.

“명상을 해보시니까 어때요? 졸음이 오시는 분? 다리가 많이 아프신 분? 이 생각 저 생각하느라 호흡은 온데간데없고 골똘히 생각만 하다가 끝난 분도 있으시죠?”

“네.”

“이것이 현실입니다. ‘호흡을 알아차리지 못했다’, ‘집중이 안 된다’ 하는 건 그만큼 평소에 마음이 산란하다는 얘기예요. 늘 이 생각 저 생각하면서 생각으로 산다는 거예요. 생각을 내려놓고 딱 지금 여기에 깨어있어야 되는데 늘 생각 속에서 살기 때문에 집중이 안 되는 거예요. 눈 감고 명상하고 있는데 졸음이 온다는 건 여러분들이 평소에 과로를 해서 지금 몸과 마음이 피곤한 상태라는 뜻이에요. 몸과 마음이 건강하다면 눈을 딱 감고 있어도 정신이 또렷해야 합니다.

명상을 실제로 해보니 어땠나요? 명상을 하면서 느낀 소감을 채팅창에 올려보세요. 제가 한 번 읽어드리겠습니다.”

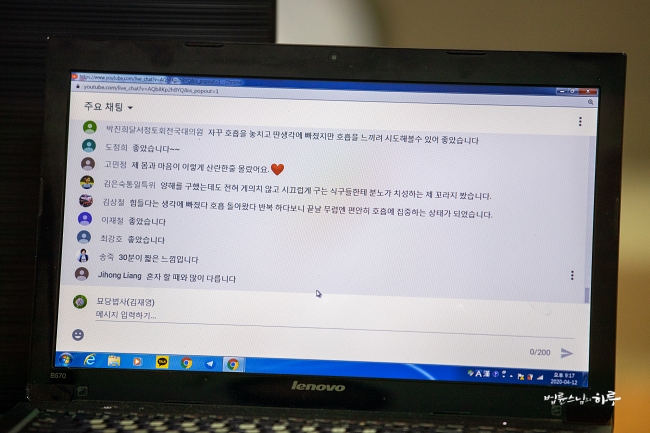

순식간에 수 백 개의 소감이 채팅창에 올라왔습니다. 스님은 몇몇 소감을 직접 읽어 주었습니다.

‘다리가 아파요.’

‘생각이 많고 호흡을 놓치고 헤매고 다녀요.’

‘뒤늦게 다리가 아프네요.’

‘다리가 많이 아픕니다.’

‘푹 잤습니다.’

‘생각이 너무 많습니다.’

‘너무너무 좋습니다.’

‘허리가 아픕니다.’

‘잠이 와요.’

‘몸이 엄청 아파요.’

....

몸의 어디가 아팠다는 소감이 많이 올라와서 스님이 웃으며 말했습니다.

“누가 두들겨 팼나요? 왜 몸이 아프나요?” (웃음)

계속해서 소감이 몇 백 개씩 올라왔습니다.

“글이 너무 많이 올라와서 제가 다 읽을 수가 없네요. 지금 3,300명이 접속해서 명상을 같이 했습니다. 이제 소감은 그만 올리세요. 다 볼 수도 없어요." (웃음)

오늘은 시작할 때 설명이 길어서 질문은 받을 수 있는 시간은 없었습니다. 채팅창에 올라온 소감만 읽어보는 것으로 하고, 첫 번째 일요 명상 시간을 마쳤습니다. 마지막으로 스님이 오늘 명상을 마치며 정리 말씀을 해주었습니다.

“좋다는 사람도 있고, 잤다는 사람도 있고, 다리 아프다는 사람도 있고, 생각이 많다는 사람도 있는데, 다 명상을 제대로 하신 거예요. 여러분들은 ‘졸았으니까 명상을 잘못했구나’. ‘다리가 아프니까 명상을 잘못했구나’, ‘집중을 못 했으니까 명상을 잘못했구나’ 이렇게 생각하는데, 직접 명상을 해보면 다리 아픈 게 실제예요. 생각 속에 빠지는 것도 실제예요. 우리는 생각으로 명상을 한 게 아니라 명상을 실제 경험해본 겁니다.

여러분들은 명상이 잘 안 되고 있다고 생각하는데, 사실 이게 되고 있는 거예요. 명상을 해봤기 때문에 안 되는 줄 알잖아요. 졸린 것은 몸이 피곤하다는 뜻이고, 집중이 안 되는 건 지금까지 그렇게 산만하게 살아왔다는 뜻이고, 이 생각 저 생각이 많이 나는 건 여러분들이 늘 생각 속에 살고 있다는 뜻입니다. 지금까지 살아온 대로 증상이 나타나는 거예요. 이런 현실에서 출발해서 생각을 딱 내려놓고 지금 여기에 깨어있는 연습을 하는 것이 바로 명상입니다.

이렇게 명상을 꾸준히 하시면 졸음은 빨리 없어집니다. 제일 어려운 건 생각이에요. ‘뭐 해야지’ 이런 좋은 생각이 자꾸 떠오르잖아요. 생각이 자꾸 미래로 가는 사람들은 근심 걱정이 많은 사람이고, 생각이 자꾸 옛날에 경험했던 것, 좋았던 것, 나빴던 것들로 가는 사람들은 대체로 괴로움이 많은 사람들이에요. 먼 미래에 대한 구상이 떠오르든, 과거의 생각이 떠오르든, 그건 자연스러운 거예요. 잘못된 게 아니에요. 어떤 생각이 떠올라도 생각은 그냥 옆에서 들리는 바람 소리처럼 흘려버리고, 나는 호흡에 깨어있어야 하는 거예요. 즉 들숨과 날숨으로 인해서 일어나는 그 감각의 알아차림이 유지돼야 합니다.

잘하려고 애쓰면 긴장을 하게 되고, 편안하면 졸게 되는데, 편안한 가운데에서 뚜렷한 알아차림을 유지하는 걸 목표로 해서 자꾸 연습을 하셔야 합니다. 연습을 계속하면 그렇게 됩니다. 코로나바이러스가 어떻고, 누가 좋았느니, 나빴느니 이런 생각이 나더라도 가부좌하고 눈 딱 감고 마음을 코끝에 둬서 들숨과 날숨을 알아차리고 있으면 마음이 고요해집니다. 실제로는 아무 일도 없어요. 늘 우리는 미리 걱정하거나 지난 걸 생각하면서 꿈속에서 헐떡거리고 괴로워하는 거예요.

오늘 바빴든, 여유가 있었든, 놀았든, 걱정을 했든, 사실은 지금 이 시간에는 다 지나간 얘기예요. 그러니 오늘 저녁에는 편안하게 잠드시기 바랍니다. 명상하라 그러면 앉아서 졸고, 자라 그러면 누워도 잠이 안 오고, 그러시죠? (웃음)

명상할 때 오롯이 깨어 있듯이 잘 때는 잠만 잡니다. 잠이 잘 안 오면 누워서 호흡을 알아차립니다. 그러면 방금 명상할 때 졸았듯이 아마 금방 잠이 편안하게 올 겁니다.

이것으로 오늘 명상은 마치겠습니다. 이제 여러분들 각자 모둠별로 마음 나누기를 하시기 바랍니다. 다음 주에 또 뵙겠습니다.”

생방송을 마치고 나니 밤 9시 30분이 되었습니다. 스님은 방송 중에 채팅창에 글이 너무 빠르게 흘러가서 미처 읽지 못했던 소감들을 다시 천천히 스크롤해서 읽었습니다.

그중에 외국인 한 사람이 남긴 소감이 눈길을 끌었습니다. 이름은 'Jared Heelis(제럿 힐리스)'이고, 국제정토회 소속으로 정토회 천일결사에도 동참하고 있는 분입니다.

“The Sunim's instruction related to feeling sensations, and noticing everything, was very helpful. For me, thinking about the breath instead of just breathing is a bad habit and a strong part of my Karma. This advice was powerful for me! Thank you! The Sunim's suggestion to simply relax and breath without interpretation provided a very different quality of experience when meditating this morning. I know this type of practice, namely, engaging directly, will help me in my everyday life. I feel very motivated to meditate having practiced with the Sunim this morning. I am pleased.”

“감각을 느끼고 모든 것을 알아차리는 것과 관련된 스님 가르침이 매우 도움이 되었습니다. 단지 호흡하는 게 아니라 호흡에 대해 생각하는 것은 제 나쁜 습관이며, 업장의 강한 부분입니다. 이 조언이 제게 강하게 와 닿았습니다. 감사합니다. 해석하지 않고 단순히 긴장을 풀고 호흡을 하라는 스님의 제안을 듣고 명상을 하니 명상의 퀄리티가 완전히 달랐습니다. 나는 이런 유형의 연습, 즉 직접적으로 실천하는 것이 내 일상 생활에 도움이 될 것임을 알고 있습니다. 오늘 아침 스님과 함께 연습하고 나니 명상에 큰 동기부여가 됩니다. 기쁜 마음입니다.”

제럿 님의 소감을 읽으면서 수많은 외국인들이 스님의 가르침을 받아들이게 될 날도 곧 오겠구나 하는 상상을 해봅니다.

내일은 오전에 정토불교대학 제1강 불교란 무엇인가 수업이 생방송으로 진행될 예정입니다.

전체댓글 66

전체 댓글 보기스님의하루 최신글