통합검색

원하시는 검색어를 입력해 주세요

안녕하세요. 법륜스님의 백일법문 67일째 날입니다. 오늘은 경전 강의와 불교사회대학 강의가 열리는 날입니다.

스님은 새벽 수행과 명상을 마친 후 경전 강의를 하기 위해 정토사회문화회관으로 향했습니다. 아침 7시부터 북한 전문가들과 함께 조찬 모임을 하며 하루를 시작했습니다. 북한의 물가 동향과 환율 및 국가 배급 시스템에 따른 가격 상승 원인을 분석하고 토론한 후 모임을 마쳤습니다.

이어서 3층 설법전으로 이동했습니다. 110여 명이 자리하고, 온라인 생방송으로 560여 명이 접속했습니다. 대중이 삼배의 예로 법문을 청하자 스님이 법상에 올랐습니다.

오늘은 반야심경 강의를 시작하는 날입니다. 스님은 반야심경이 나오게 된 역사적 배경, 전체 불교 경전에서의 위치를 설명하며 법문을 시작했습니다.

“부처님 말씀을 기록한 것을 수트라(sūtra), 경전이라고 합니다. 불교 경전에는 크게 소승 경전과 대승 경전이 있습니다. 소승 경전을 ‘아함부’라고 부릅니다. 대승 경전은 그 양이 많아서 반야부 계통의 경전과 법화‧열반부 계통의 경전, 화엄부 계통의 경전을 제외하고 나머지 소소한 대승 경전을 전부 합해서 방등부라고 부릅니다. 즉, 대승 경전은 방등부, 반야부, 법화‧열반부, 화엄부 이렇게 4부로 나누어집니다. 소승 경전인 아함부는 다시 네 가지로 나누어집니다. 중아함(中阿含), 장아함(長阿含), 증일아함(增一阿含), 잡아함(雜阿含)이 그것입니다. 아함부 경전은 팔리어로 되어 있습니다. 팔리어로 된 경전을 ‘니까야(Nikāya)’라고 합니다. 한글로 번역된 아함경은 두 가지입니다. 첫째, 팔리어를 우리나라 말로 직접 번역한 것이 있고, 둘째, 옛날 중국에서 한문으로 번역했다가 그것을 근래 들어 다시 한글로 번역한 것이 있습니다. 두 경전의 내용이 크게는 비슷하지만 한역 아함부는 중국어로 번역되는 과정에서 옛 중국의 봉건적 문화나 남녀 차별적 문화, 신분 차별적 문화가 반영되었기 때문에 내용적으로 다소 차이가 난다고 할 수 있습니다. 우리가 지금 배우는 반야심경은 대승 경전 가운데 반야부 계통의 경전입니다.

반야부 계통의 경전은 약 600권이 있습니다. 학자들에 따라 다르지만, 여러 연구를 종합해 보면 이 경전은 대략 서기 1세기 경에 출현한 것으로 보입니다. 금강경은 기원전 1세기경에 출현한 것으로 추정됩니다. 그래서 금강경이 먼저 출현하고 반야심경은 그보다는 뒤에 출현했다는 것을 알 수 있습니다. 대승 불교의 대표적인 사상은 공(空) 사상이라 할 수 있습니다. 금강경은 공 사상을 얘기하고 있지만 공(空)이라는 용어는 아직 등장하지 않았습니다. 그러나 반야심경에서는 공(空)이라는 용어가 핵심적으로 등장합니다.

오늘은 반야심경 광본(廣本)을 먼저 읽고, 그다음에 우리가 주로 독송하는 약본(略本)을 해석하도록 하겠습니다. 광본을 먼저 읽는 이유는 이 설법이 어디에서 설해졌는지, 어떤 사람들 앞에서 설해졌는지, 이러한 배경을 먼저 알기 위해서입니다.”

이어서 반야심경 광본을 다 함께 읽고 나서 다시 스님의 설명이 이어졌습니다.

“법문이 설해진 장소는 마가다국 왕사성의 영축산입니다. 모인 대중은 비구와 보살입니다. 즉 소승 수행자와 대승 수행자가 함께 모여 있었습니다. 부처님께서는 깊은 삼매에 들어 계셨습니다. 그때 관자재보살이 삼매에 들었다가 큰 깨달음을 얻었습니다. 반야바라밀다 수행을 통해서 깨달음을 얻은 것입니다. 그 깨달음의 내용이 바로 '제법이 공하다.' 하는 것이었습니다. 깨달음을 얻자 모든 번뇌가 사라져 버렸습니다. 옆에서 그 모습을 보고 있던 사리불 존자가 소승 불교 수행자들을 대표해서 관자재보살에게 대승 사상에 대해 질문을 합니다. 그러자 관자재보살이 사리불 존자에게 반야바라밀다를 행해서 깨달음을 얻으면 어떻게 되는지를 하나하나 세세하게 설했습니다. 설법이 끝나자 부처님께서 삼매에서 깨어나셔서 관자재보살에게 '네가 말한 것이 다 사실이다.' 하고 칭찬을 하십니다. 그러자 법문을 들은 사리불 존자도 기뻐하고, 법문을 한 관자재보살도 기뻐하고, 그 자리에서 법문을 듣던 스님들, 보살들, 수많은 사람들, 그리고 아수라, 건달바, 가루라, 긴나라 등 하늘의 온갖 신들도 다 기뻐하며 이 가르침을 받들어 행하였습니다.

반야심경의 광본은 이러한 형식으로 이루어져 있습니다. 우리가 늘 독송하는 반야심경 약본은 이 중에서 관자재보살이 사리불에게 반야바라밀다를 행했을 때 어떻게 되는지를 설법한 내용입니다.

오늘 우리가 배우는 경전의 제목은 '마하반야바라밀다심경'입니다. 여기서 '마하'는 무한히 크다는 의미입니다. '반야'는 모든 것을 있는 그대로 꿰뚫어 보는 깨달음의 지혜를 말합니다. '바라밀다'는 번뇌에서 해탈하여 도를 이룬다는 뜻입니다. ‘심경’은 핵심적인 내용을 담은 부처님의 말씀이라는 뜻입니다. 그래서 '마하반야바라밀다심경'이란 ‘무한히 큰 지혜로 모든 괴로움에서 벗어나는 가장 요긴한 부처님의 말씀’이란 뜻입니다. 가장 핵심이 되는 부처님 말씀을 추려 놓았기 때문에 글이 길지 않습니다. 총 260자로 되어 있습니다.

여기서 가장 중요한 용어는 '반야바라밀다'입니다. 깨달음의 지혜로 모든 괴로움에서 벗어난다는 뜻입니다. 이는 여러분이 정토불교대학에 입학하면 가장 먼저 배우는 내용이기도 합니다. 수행자는 어떻게 괴로움에서 벗어납니까? 내가 원하던 것을 얻어서 벗어나는 거예요? 아니면 이 모든 괴로움이 나의 무지에서 발생했다는 사실을 자각하고 무지를 깨우쳐서 벗어나는 거예요? 수행자는 자신의 어리석음을 깨우쳐서 괴로움에서 벗어나는 사람입니다. 즉, 법의 본질을 꿰뚫어 보는 지혜로 모든 괴로움에서 벗어나는 거예요. 이것을 산스크리트어로는 '프라즈냐 파라미타얌(Prajnā-pāramitāyāṃ)'이라고 합니다.

내가 털끝만큼도 욕심 없이 무엇이든 베푸는 마음을 내면 괴로움에서 벗어나게 됩니다. 이것을 ‘보시바라밀’이라고 합니다. 베푸는 마음을 내면 우리는 괴로움에서 벗어날 수 있다는 것입니다. 금강경에서는 ‘무주상보시의 마음을 내어 괴로움에서 벗어난다.’ 이렇게 표현합니다. 이것을 다른 말로는 다나바라밀다(dana paramita)라고도 부릅니다. 이와 달리, 내가 깨달아서 모든 괴로움에서 벗어나는 것을 ‘반야바라밀’이라고 합니다. 대승 불교의 핵심은 깨달아서 모든 괴로움에서 벗어나는 ‘반야바라밀다’입니다. 바라밀다에는 총 여섯 가지가 있습니다. 보시(布施), 지계(持戒), 인욕(忍辱), 정진(精進), 선정(禪定), 반야(般若)가 그것입니다. 이 여섯 가지를 대승보살이 행해야 할 가장 중요한 수행법이라고 해서 ‘육바라밀’이라고 합니다. 반야바라밀다는 좁은 의미로 쓰일 때는 이 여섯 개 중 하나를 의미하지만, 넓은 의미로 쓰일 때는 이 여섯 가지를 다 포함하는 말입니다. 왜냐하면 보시바라밀이라고 할 때 단순히 보시한다고 해서 그것이 바라밀이 되는 것이 아니기 때문입니다. 제법이 공한 줄 알고 베풀어야 바라밀이 될 수 있습니다.

제법이 공한 줄을 안다는 것은 무엇을 의미할까요? 네 것, 내 것이 없다는 사실을 깨닫는 것입니다. 실상은 누구의 것도 아니라는 겁니다. 단지 ‘베푼다’는 용어를 썼을 뿐이지, 실제로는 내가 너에게 베푸는 것이 아니라 단지 필요한 사람이 쓰도록 하는 것입니다. 이것이 바로 무주상보시(無住相布施)입니다. 무주상보시가 되어야 보시바라밀이라고 하지, 단순히 베푸는 것만으로는 바라밀이라고 하지 않습니다. 여러분도 남을 도와주고 나서 섭섭할 때가 있죠. 베풀었는데 오히려 괴로움이 더 생겼잖아요. 그렇기 때문에 그것은 보시라고 할 수는 있어도 보시바라밀이 될 수는 없는 것입니다. 보시바라밀이 되려면 이 물건이 내 것이라는 생각, 내가 너에게 주는 것이라는 생각이 없어야 합니다. 즉, 제법이 공하다는 사실을 깨달아야 해요. 그때 비로소 바라밀이 되는 거예요.

인욕바라밀도 마찬가지입니다. 내가 무엇을 참는다고 할 때, 참는 데는 한도가 있어요. 참으면 스트레스를 받습니다. 그러면 인욕을 통해 괴로움에서 벗어난 것이 아니에요. 물론 착한 사람인 것은 맞아요. 아무리 화가 나도 꾹 참으면 다른 사람에게 피해를 안 주니까 착한 사람인 것은 맞지만, 내가 괴로움이 없는 상태에 이른 것은 아닙니다. 바라밀이란 내가 어떤 스트레스도 받지 않는 상태가 되는 것을 말합니다. 인욕바라밀이 되려면 참을 것이 없는 경지가 되어야 해요. 남들은 나를 보고 '그 사람 참 잘 참는다.' 이렇게 얘기하겠지만 스스로는 참을 것이 아예 없어야 합니다. 참을 것이 없어지려면 어떻게 하면 될까요? 내가 다른 사람을 온전히 이해하면 참을 것이 없어집니다. 그가 왜 그렇게 하는지를 내가 완전히 이해하면 참을 필요가 없습니다. 예를 들어, 어떤 사람이 나한테 돈을 달라고 해서 기분이 나빠졌는데, 가만히 생각해 보니까 10년 전에 내가 그 사람에게 돈을 빌린 것이 생각났어요. 그는 나한테 빚을 받으러 온 사람이었던 겁니다. 그러면 내가 돈을 주면서 고맙다고 해야 할까요? 아니면 생색을 내야 할까요? 고맙다고 해야 합니다. 이렇게 확연히 알면 참을 것이 없어져요.

그래서 바라밀이 되려면 모두 그 앞에 반야의 요소가 들어 있어야 합니다. 깨달음이 선행될 때 베푸는 것이 바라밀다가 되고, 참는 것이 바라밀다가 되고, 정진이 바라밀다가 되고, 선정이 바라밀다가 되고, 계를 지키는 게 바라밀다가 되는 거예요. 깨달음이 없다면 그것은 비록 누군가에게 좋은 일은 될 수 있어도 나의 괴로움이 완전히 사라지지는 않습니다. 오히려 뒤끝이 남게 됩니다. 괜히 보시했다가 뒤통수 맞는 일이 생긴다는 겁니다. 여러분도 기껏 좋은 일을 하고서는 기분이 나빠질 때가 많잖아요. 수행이란 뒤끝이 없어야 합니다. 흔적이 없고, 남음이 없는 것이 수행입니다.”

오늘은 ‘마하반야바라밀다심경’이 설해진 배경과 제목에 대해 배웠습니다. 다음 주부터는 본격적으로 반야심경의 내용에 대해 공부하기로 하고 강의를 마쳤습니다.

참가자들은 조별로 모여 마음 나누기를 하고, 스님은 지하 공양간으로 이동하여 대중과 함께 점심 식사를 했습니다.

오후 2시에는 막사이사이 재단에서 수잔 아판(Susanna B. Afan) 대표 부부가 정토회를 방문하여 스님과 인사를 나누었습니다. 그저께 한국과 필리핀의 수교 75주년을 기념하여 막사이사이 재단과 주한 필리핀 대사관의 공동 주관으로 막사이사이상 한국인 수상자 모임을 가졌고, 오늘은 재단 대표 수잔 아판 님 부부가 스님을 찾아와 미팅을 가진 것입니다.

스님은 엘리베이터 앞에서 대표 부부를 반갑게 맞이했습니다.

“I'm glad to see you again after seeing you the day before yesterday.”

(그저께 뵙고 오늘 다시 뵈어서 기쁩니다.)

악수를 나눈 후 회의실로 이동했습니다. 아판 대표가 먼저 스님에게 선물을 전달했습니다.

스님도 수잔 대표 부부에게 선물을 전달했습니다.

서로 인사를 주고받은 후 대화를 시작했습니다. 아판 대표는 막사이사이 재단이 하고 있는 여러 가지 사업들을 소개한 후 막사이사이 재단과 정토회가 어떻게 협력하면 좋을지 스님에게 조언을 구했습니다.

"The Ramon Magsaysay Award Foundation is conducting various collaborative projects such as water projects, cancer treatment support, and youth suicide prevention. How can The Ramon Magsaysay Award Foundation and Jungto Society collaborate on these initiatives?"

(막사이사이 재단에서는 물 프로젝트, 암 치료 지원, 청소년 자살 예방 등 다양한 협력 사업을 진행하고 있습니다. 이런 사업과 관련하여 막사이사이 재단과 정토회가 어떻게 협력하면 좋을까요?)

스님은 막사이사이 재단이 하고 있는 일에 전적으로 공감을 표하며 지금 스님이 다른 단체와 협력하고 있는 일들을 소개했습니다.

“가난한 사람들을 돕는 일을 정토회에서는 JTS라는 국제기구를 통해 하고 있습니다. 물 문제와 관련해서 JTS에서는 식수 사업과 농수로 사업을 하고 있습니다. 파키스탄에서는 핸드 펌프를 1500개 설치했습니다. 그 지역에는 식수가 전부 황토물로 오염이 되어서 지하수를 파야 했습니다. 2022년에 인더스강 유역에 홍수가 나서 3000만 명의 이재민이 발생했습니다. 그러나 우크라이나에서 전쟁이 발발하면서 국제적인 관심을 받지 못했습니다. 그래서 JTS에서는 물이 빠진 뒤에 마을마다 지하수를 파주는 일을 시작했습니다. 부탄에서는, 지역이 산악 지형이다 보니 5km 내지 7km를 파이프로 연결하여 수원지에서 물을 끌어오는 사업을 하고 있습니다. 인도에서는 지난 30년 동안 불가촉천민 마을에 핸드 펌프를 설치하는 일을 해왔습니다. 최근에 인도 정부가 나서서 이 사업을 하게 되면서 이제는 JTS가 안 해도 되는 일이 됐습니다. 작년에는 동티모르에 사는 레모스 님이 식수 부족 문제를 해결하기 위해 여러 가지 일을 하고 있는 현장을 방문했습니다. 기후 변화로 인해서 산속에 물이 마르고 있다고 하여 그걸 해결하기 위해 지금 JTS와 함께 공동 사업을 하고 있습니다.

그리고 작년에 인도 아쌈 지역에서 병원을 운영하는 라비 칸난(Ravi Kannan) 박사를 직접 만나 봤습니다. 현장에 가서 보니까 아주 성실하게 가난한 사람들을 치료하고 있었습니다. 특히 구강암을 조기 발견하고 치료하는 일을 아주 잘 하고 있었습니다. 말기 암 환자의 경우, 가족이 있는 집에서 편안하게 생을 마칠 수 있게 가정 방문 프로그램을 잘 운영하고 있었습니다. 현재 JTS가 아쌈 지역에 사는 차크마족을 지원하는 일을 하고 있는데, 그 지역에 라비 칸난 님이 운영하는 병원의 지부를 설립하면 좋겠다는 계획을 세우고 있는 중입니다. 또한 환자들의 자녀가 학습을 중단하는 일이 있어서 그 문제를 어떻게 해결할지 라비 칸난 박사와 의논 중에 있습니다. 환자가 발생하면 가족들이 간호를 하기 위해 같이 병원에서 생활하니까 자녀를 돌볼 사람이 없다 하는 문제가 있었습니다. 특이한 점은 환자 가족이 병원에 들어와서 같이 지낼 수 있게 하는 점이었습니다. 위생 문제가 있긴 하지만, 환자 입장에서는 가족의 보살핌을 받을 수 있어서 심리적으로 안정을 느낄 수 있는 장점이 있었습니다.

현재 세계에서 자살률이 가장 높은 나라가 한국입니다. 여러 가지 원인이 있지만 가장 큰 원인은 정신 질환입니다. 조기에 발견해서 치료를 하는 것이 중요한데, 아직 한국 사람들은 정신 질환을 병으로 인식하고 조기에 치료해야 한다는 인식이 약한 편입니다. 그래서 늦게 발견해서 치료가 어려워지는 경우가 많습니다. 육체에 문제가 생기면 병이라고 받아들이는데, 정신에 문제가 생기면 병이라고 받아들이지 않습니다. 통계에 의하면 한국 청소년 10명 중 2명은 정신과 치료를 받아야 하는 상황입니다. 정신 질환은 조기에 발견하여 치료를 하는 게 가장 중요합니다. 경쟁이 너무 치열한 사회 분위기도 있지만 가장 중요한 원인은 정신 질환입니다. 학교 폭력 문제도 가해자가 나쁘다고 볼 수도 있지만 근본적인 원인은 정신 질환입니다. 그러나 한국의 학교 교육에서는 가해자 처벌 위주로 문제 해결에 접근하기 때문에 학교 폭력이 근절되기가 어렵습니다. 한국의 학부모들은 자녀의 성적에만 관심이 있기 때문에 자녀가 어떤 정신적 어려움을 겪고 있는지 잘 모릅니다. 그래서 자녀가 자살을 하거나 사고를 쳐야만 뒤늦게 문제를 알게 됩니다. 조금만 관심을 갖고 자녀의 말과 행동을 관찰하면 금방 문제를 발견할 수 있습니다. 그런데 부모는 자녀를 야단치거나 ‘정신 차려라!’ 이런 말만 합니다. 정신 질환이 발병하면 스스로의 의지로 해결할 수가 없습니다. 그래서 야단을 친다고 해서 해결되지 않습니다. 부모가 자녀를 데려와서 상담을 하면, 저는 ‘당신부터 고치세요!’ 이렇게 말해 줍니다.”

“That’s right. I totally agree with your opinion. That’s why we also focus on parent education.”

(맞습니다. 스님의 의견에 전적으로 동의합니다. 그래서 저희들도 학부모 교육에 중점을 두고 있습니다.)

스님은 정토회가 자원봉사자들에 의해 운영되고 있다고 소개했습니다.

“저희들은 종교 단체이긴 하지만 복을 비는 행위를 일절 하지 않습니다. 자신의 괴로움을 없애는 수행을 기초로 해서 모든 활동을 해 오고 있습니다. 자원봉사자에 의해서만 모든 활동이 유지되고 있습니다.”

“I know, I know. It’s really amazing.”

(잘 알고 있습니다. 정말 놀랍습니다.)

“그래서 저는 정토사회문화회관을 짓는 것을 반대했습니다. 왜냐하면 큰 건물은 자원봉사 방식으로 운영될 수가 없기 때문입니다. 대부분의 건물이 전문 관리인에 의해서 운영되고 있습니다. 그러나 정토회 회원들이 ‘우리가 자원봉사를 해서 건물 관리를 해보겠습니다.’ 하고 뜻을 모았기 때문에 이 건물을 짓게 된 것입니다. 그래서 법적으로 전문 자격을 갖춘 분들이 1년씩 휴가를 내서 각 분야를 책임지고 있습니다. 예전에는 사무실을 임대해서 사용하느라 지출이 많았는데, 이 건물을 짓고 나서는 지출이 많이 줄었습니다.”

막사이사이 재단과의 협력, 수상자들 간의 교류와 연대 등, 다양한 주제로 대화를 나누다 보니 약속한 한 시간이 금방 지나갔습니다.

“저는 곧바로 인터뷰가 있어서 이만 일어나겠습니다. 정토사회문화회관을 소개해 드릴 테니 한번 둘러보고 가십시오.”

함께 기념사진을 찍은 후 국제연대팀 활동가들이 막사이사이 재단 대표 일행을 모시고 정토사회문화회관 곳곳을 자세하게 안내했습니다.

스님은 오후 2시부터 매일경제 신문과 인터뷰를 했습니다. 종교를 담당하고 있는 이향휘 기자는 평소 유튜브에서 즉문즉설을 애청하고 있다며 먼저 즉문즉설에 대해 많은 질문을 했습니다.

즉문즉설이 지금까지 유지되고 있는 이유, AI 시대에 ‘즉문즉설’을 활용한 서비스, 스님이 답하기 어려웠던 질문, 즉문즉설의 핵심은 괴로움 해소인지, 불교에서 말하는 깨달음과 무지의 개념은 무엇인지, 죽음에 대한 두려움과 내세관에 대한 입장, 갈등이 격화된 사회에서 소통의 해법, 2030 여성들이 불교에 관심을 갖는 현상에 대한 생각, 한국 사회의 자살 문제의 원인과 해결책, 출산율과 경력 단절에 대한 해결책 등, 방대한 질문이 쏟아졌습니다. 스님은 질문마다 간결하게 답변을 이어갔습니다.

“즉문즉설은 원래 일대일 상담에서 시작했지만, 사람들의 공감을 얻으면서 대중적 포맷이 되었습니다. 제가 답을 주기보다는 상대가 스스로 자각하게 돕는 대화 형식이라고 할 수 있습니다. AI 버전은 실용적으로는 유용할 수 있으나, 인생은 정답이 없는 복잡한 문제라서 단순화할 우려가 있습니다. 괴로움의 핵심은 무지(無知)입니다. 무지를 자각하면 두려움이 사라집니다. 죽음에 대한 공포도, 내세에 대한 궁금증도 결국 무지에서 비롯된 것입니다. 깨달음은 무지가 사라진 상태지 특별하거나 신비한 경험이 아닙니다. 사람마다 생각이 다르다는 걸 인정해야 대화가 가능합니다. 상대방을 이해하지 않고 자기 입장만 고수하는 것은 진정한 사랑도 아니고, 대화도 아닙니다.”

마지막으로 차기 대통령이 갖춰야 할 가장 중요한 자질과 헌법 개정의 필요성에 대해 질문한 후 인터뷰를 마쳤습니다. 인터뷰 내용은 부처님 오신 날을 앞둔 5월 2일에 매일경제 신문에 게재될 예정입니다.

인터뷰를 마치고 나니 오후 4시가 훌쩍 넘었습니다. 저녁에 있을 불교사회대학 강의 준비를 하다가 6시가 되어 지하 공양간에서 저녁 식사를 했습니다.

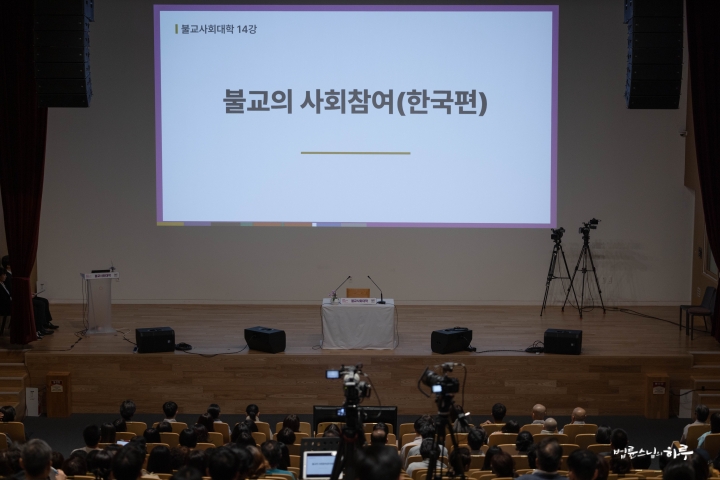

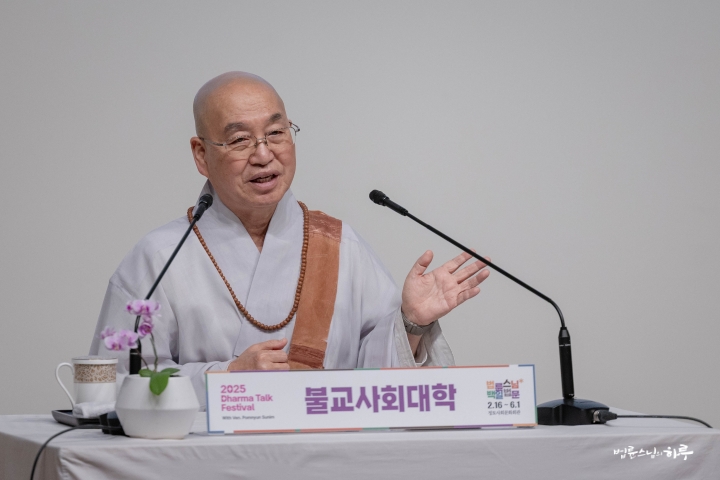

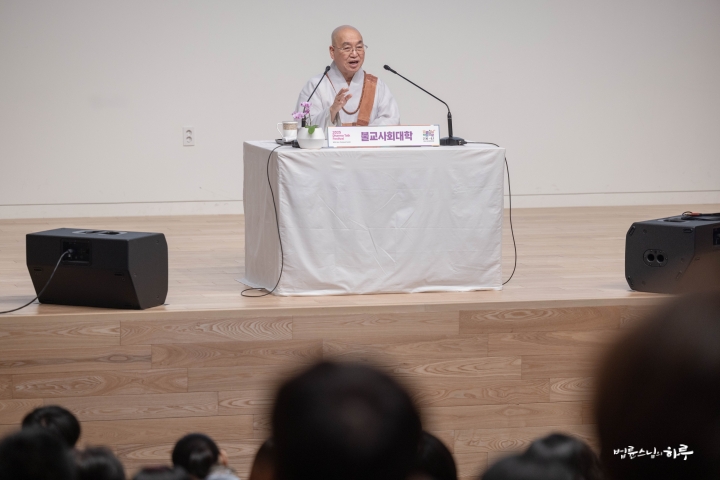

해가 저물고 저녁 7시 30분에는 정토사회문화회관 지하 대강당에서 불교사회대학 14강 강의를 했습니다. 현장에는 200여 명이 자리하고, 온라인 수업에는 1900여 명이 접속했습니다.

지난 시간에는 ‘사회 제도가 내 삶을 어떻게 변화시키는가?’를 주제로 우리가 사회 제도에 관심을 가져야 하는 이유에 대해 배웠습니다. 먼저 스님이 오늘의 강의 주제를 소개했습니다.

“오늘은 한국 불교 2000년의 역사를 살펴보면서 불교가 사회 실천 활동으로 참여한 모습이 어떠했는지 간략하게 살펴보고자 합니다. 불교는 자신의 어리석음을 깨우쳐서 괴로움이 없는 행복한 삶을 사는 ‘수행’, 이 좋은 법을 다른 사람에게 전해서 그도 행복하게 살 수 있도록 돕는 ‘전법’, 이 사회에서 함께 살아가는 모든 사람이 평화롭게 살아가도록 하는 ‘사회 실천’, 이렇게 세 가지를 가장 중요하게 여기고 있습니다. 다시 말해, 한국 불교의 역사는 곧 수행, 전법, 사회 실천의 역사라고 말할 수 있습니다.

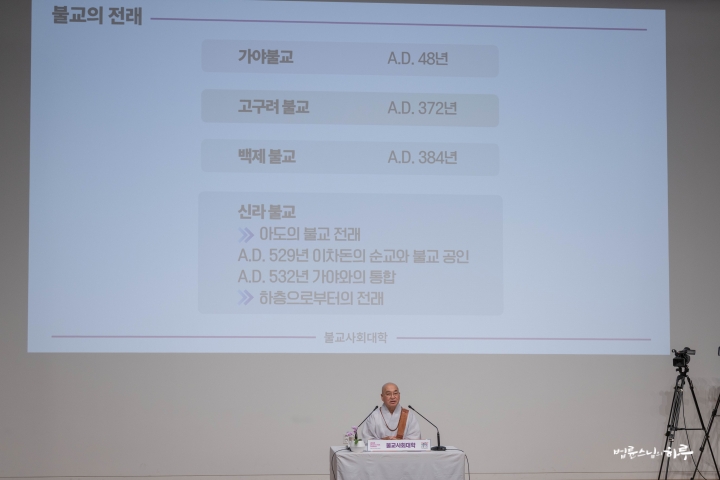

불교가 한국에 전래된 경로는 크게 두 갈래 길이 있었습니다. 첫째, 남방 불교가 남쪽 해상로인 바닷길을 통해 들어왔습니다. 인도를 출발해서 말레이반도와 중국의 남쪽을 거쳐서 한반도로 오게 되었는데, 이것은 옛날부터 있던 해상로를 따라 불교가 전래된 것입니다. 그래서 AD 48년에 한반도의 남쪽 바닷가에 위치한 가야에 불교가 최초로 전래되었습니다. 둘째, 북방 불교가 북쪽 실크로드를 따라서 중국으로 먼저 전래되고, 이것이 고구려와 백제로 전파되어 들어왔습니다. 서로 다른 두 길을 통해 한국에 불교가 전해진 것입니다. 그 후 한국 불교는 2000년에 걸쳐 민족의 수난사 속에서 다양한 사회 실천을 해 왔습니다.”

이어서 스님은 한국 불교 2000년의 역사를 소개하면서 그중 불교가 사회 참여에 나선 대표적인 사례를 시기별로 예를 들어 설명했습니다. 먼저 원효 대사의 화쟁사상(和諍思想)을 소개했습니다.

“한국 불교의 전체 역사 속에서 한국 사람들이 가장 존경하는 스님이 누구일까요? 바로 원효 스님을 압도적인 1위로 뽑습니다. 원효는 신라에 출연한 제2의 부처라 불릴 정도였습니다. 원효의 핵심 사상은 화쟁사상(和諍思想)입니다. ‘화쟁(和諍)’이라고 할 때 ‘쟁(諍)’이라는 말은 싸운다는 뜻입니다. 쟁을 화합하는 사상이 화쟁사상입니다. 지금 세계 어디에 내어놓아도 이보다 더한 평화 사상은 없다고 할 정도로 훌륭한 사상이라고 할 수 있습니다. 그래서 원효는 ‘화쟁국사(和諍國師)’로 불리었습니다. 그 이유는 원효가 쓴 글인 십문화쟁론(十門和諍論) 때문입니다. 사람들이 원효가 쓴 글의 제목 마지막 부분에 ‘논(論)’이라는 글자를 붙였다는 건 사람들로부터 ‘보살(菩薩’)이라는 칭호를 받았다는 걸 말해 줍니다. 불법에는 경장(經藏), 율장(律藏), 논장(論藏), 이렇게 삼장(三藏)이 있습니다. 경(經)은 부처님의 말씀이고, 율(律)은 부처님의 실천 지침이며, 논(論)은 위대한 선지식이 썼다는 걸 말합니다. 보통 사람이 쓴 글에 논(論)이라고 붙이지 않습니다. 정말로 잘 썼다고 하면 소(疏)를 붙입니다. 소(疏)를 붙여도 굉장한 글입니다. 그러니 논(論)이라고 붙였다는 건 부처님의 법문에 준하는 대우를 했다는 걸 말해 줍니다.

그러면 십문화쟁론이란 무엇일까요? 당시에는 당나라가 세계 문명의 중심이었습니다. 그런 가운데 중국에 많은 불교가 들어와서 각각의 종파(宗派)가 형성이 됐습니다. ‘이것이 최고의 진리다.’ 하는 주장들이 각 종파에서 나왔던 것이죠. 그중 대표적인 것이 화엄종, 법화종, 열반종의 주장이었습니다. 그 외도 많은 종파의 주장이 있었는데 크게 나누어서 13개 정도의 주장이 나왔습니다. 이 13개 종파가 자기의 것이 최고의 진리라고 경쟁을 한 것입니다. ‘이것이 최고다.’ 하고 주장하는 종파가 서로 다툰 것입니다. ‘이것이 옳다.’, ‘저것이 옳다.’ 이렇게 말하지만 사실은 다툴 필요가 없음을 논하며 나온 것이 화쟁(和諍) 사상입니다. 원효는, 각 종파의 요점인 ‘종요(宗要)’를 뽑아 보니 서로 다르지 않다는 걸 깨달은 겁니다.

쉽게 얘기하면, 인천 사람이 부처님께 ‘서울 가려면 어디로 갑니까?’ 하고 물으니까, 동쪽으로 가라고 대답했습니다. 또 강릉 사람이 물으니 서쪽으로 가라고 하고, 수원 사람이 물으니 북쪽으로 가라고 대답했습니다. 이것이 제각각 자기 종파에서 주장하는 내용입니다. ‘서울 가는 길은 동쪽일까? 서쪽일까? 북쪽일까?’ 이렇게 서로 다투며 헤매고 있었던 겁니다. 하지만 지도를 딱 펼쳐 놓고 보면 동쪽으로 가도 서울에 도착하고, 서쪽으로 가도 서울에 도착하고, 북쪽으로 가도 서울에 도착한다는 걸 단박에 알 수 있습니다. 표현이 동쪽, 서쪽, 북쪽이라 하지만 모두 서울로 가기 위한 방편임을 말하고 있는 것입니다.

이렇게 부처님의 말씀이 모두 한 곳을 가리키고 있다는 걸 알면 다툴 필요가 없는 것입니다. 결국 모든 부처님의 말씀은 깨달아서 부처가 되라는 얘기입니다. 법화경에도 이런 말이 나옵니다.

‘승(乘)에는 성문승(聲聞乘), 연각승(緣覺乘), 보살승(菩薩乘), 이렇게 삼승(三乘)이 있지만, 부처님의 가르침은 모두 부처 되어 성불하라는 일불승(一佛乘)을 말한다. 오직 다른 길은 없고 부처되라는 하나의 길밖에 없다.’

이것을 ‘회삼귀일(會三歸一)’이라고 합니다. 세 갈래의 길이 하나로 통일이 된다는 얘기입니다. 바로 이런 관점에서 원효는 십문화쟁론을 쓴 것입니다. 이것이 바로 ‘중도(中道)’이며 금강경에서 말하는 ‘무유정법(無有定法)’입니다.

오늘날 남한과 북한의 주장도, 또는 각 정당의 주장도 다 중도의 가르침에서 보면 각자 사물의 한 측면을 얘기하고 있을 뿐이라는 것을 알 수 있습니다. 그것을 인정해야 서로 대화를 나눌 수가 있는 겁니다. 어떤 사람은 ‘이 산은 동산이요.’ 하고, 또 어떤 사람은 ‘이 산은 서산이요.’ 할 때, 둘 중 누가 맞느냐 하는 식으로 봐서는 안 됩니다. 한 사람은 이 동네에 사니까 동산이라고 하는 것이고, 또 다른 사람은 저 동네에 사니까 서산이라고 하는 겁니다. 두 사람이 서로 다른 산을 말하는 것이 아니라 같은 산을 보고 서로 다르게 표현하고 있을 뿐입니다. 이것을 꿰뚫어 아는 것이 통찰력이고 지혜입니다. 이런 관점에서 쓴 글이 십문화쟁론입니다.

그래서 오늘날 우리나라가 남북통일을 이루기 위해서도 화쟁적 관점에 서야 합니다. 서로 다른 두 개의 정부, 두 개의 정당 사이에 갈등이 생겼을 때 ‘누가 옳고 그르냐?’ 하는 관점을 갖고 접근하면 갈등을 풀 수 없습니다. ‘우리는 무엇을 향해서 이런 주장을 하고 있는가?’ 하는 화쟁의 관점에서 봐야 서로 주장이 달라도 대화와 타협에 이를 수 있습니다. 그래야 국민을 위한 것인지, 개인의 이익을 위한 것인지 구분할 수 있게 됩니다.”

이어서 임진왜란 때 승병이 일어난 것과 대승 불교의 정신에 대해 이야기했습니다.

“일본의 도요토미 히데요시가 1592년에 명나라를 정복하겠다는 명분으로 조선을 침략해서 임진왜란을 일으키고, 이후 1597년에 일본군이 조선을 다시 침공해서 정유재란을 일으켰습니다. 이렇게 7년 동안 이어진 두 차례의 전쟁으로 나라 전체가 초토화되었고, 수많은 조선의 백성들이 왜군에 의해 학살당했습니다. 그러자 스님들이 승병을 일으킵니다.

조선 시대에는 스님을 수행자로 받들어 주기는커녕 억압하고 강제 속퇴를 시켰습니다. 조선 시대에는 천민에 여덟 가지 종류가 있었습니다. 만약 속퇴하지 않으면 스님을 여덟 번째 천민 신분에 귀속시켜 종 취급을 했습니다. 양반들이 절에 와서 ‘중놈아!’ 하고 부르면서 술을 받아오라고 하는 등 온갖 심부름을 시켰습니다. 유명한 절에 가 보면 양반들이 바위에 이름을 새겨 놓고 공덕비를 세워 놓은 것을 볼 수 있습니다. 이렇게 스님을 종으로 부린 거예요. 그런데도 스님들은 나라가 위기에 처하자 나라와 백성을 구하기 위해 계율을 어기고 창과 칼을 들고 전 세계에 유례(類例)가 없는 승병을 일으켜서 왜군과 싸웠습니다. 이걸 불교적으로 어떻게 설명할 수 있을까요? 소승 불교에서는 설명이 안 됩니다. 이것은 대승 불교의 가르침을 배웠기 때문에 가능했던 일이라고 할 수 있습니다.

예를 들어, 호랑이가 내 어머니를 물어 죽였습니다. 그래서 분노해서 호랑이를 죽였다면, 이런 경우에는 살생에 해당합니다. 수행자가 불살생 계율을 어긴 거예요. 그런데 호랑이가 이웃집 할머니를 물어 죽이려고 하고 있어요. 이럴 때 수행자의 올바른 행동은 무엇일까요? 할머니를 살리려면 호랑이를 죽여야 합니다. 호랑이를 안 죽이면 할머니가 죽게 됩니다. 이럴 때 보살은 할머니를 살리기 위해서 호랑이를 죽입니다. 세속적으로는 정당방위에 해당하기 때문에 죄가 없습니다. 그렇다면 불교적으로도 죄가 없을까요? 아닙니다. 이것 역시 불살생 계율을 어긴 거예요. 그런데 앞의 경우와는 차원이 다릅니다. 앞에서는 내 어머니를 죽인 호랑이에 대한 응징으로 호랑이를 죽인 거니까 수행자가 하지 말아야 하는 일에서 벗어난 겁니다. 수행자는 복수를 하면 안 되기 때문입니다. 그런데 이웃집 할머니를 살리려고 호랑이를 죽였을 때는 호랑이를 복수심이나 어떤 분노의 대상으로 죽인 것이 아닙니다. 물론 이 또한 과보를 받습니다. 그러나 내가 과보를 받는 한이 있더라도 할머니를 살리는 것입니다. 이것이 바로 대승 보살의 정신입니다.”

마지막으로 동학을 창시한 수운 최제우 선생의 후천 개벽(後天開闢) 사상과 용성조사의 사회 실천에 대해 설명했습니다.

“임진왜란 이후 대혼란기를 겪은 후 미륵 신앙 운동이 일어났습니다. 미래에 새로 오시는 부처님이라는 뜻으로 미래의 부처님을 미륵 부처님이라고 합니다. 이 미륵불 신앙은 이런 혼란기에 새로운 세상을 꿈꾸는 이들의 신앙이었습니다. 가장 구체적으로 새로운 세상을 표현한 것이 바로 ‘후천 개벽’입니다. 우리 조상들은 선천과 후천으로 시대를 나누었습니다. 임금이 주인인 세상이 선천이라면, 후천은 백성이 나라의 주인인 세상입니다. 서구 민주주의가 생겨나기 이전에 이미 우리나라에는 이런 사상이 있었던 거예요. 한국 민주주의의 효시라고 할 수 있습니다.

이런 사상을 이론적으로나 이념적으로 분명하게 제시한 분이 수운 최제우 대신사입니다. 선천 시대에는 이 세상의 주인이 하느님이었습니다. 그리고 하느님의 아들이 통치를 대신하는데 이를 두고 천자라고 부릅니다. 즉 하느님의 아들인 임금이 이 세상의 주인 노릇을 했던 거예요.

그러나 동학사상은 사람이 곧 하느님이라고 이야기했습니다. 지금까지는 하느님을 대신해 임금이 세상을 관장해 왔습니다. 그런데 사람이 하느님이니까 백성이 나라의 주인이 되는 겁니다. 즉 민(民)이 주인인 시대를 주창한 것입니다. 나라의 주인이 임금인 당시에는 역적으로 잡혀가게 되는 발상이었습니다. 그래서 유교에서는 최제우 대신사를 세상의 질서를 허물어뜨렸다고 해서 사문난적(斯文亂賊)으로 몰아 참형에 처합니다. 이러한 동학 정신이 오늘날 대한민국의 기틀이 된 것입니다.

조선은 청나라의 속국에서 벗어나자 대한제국을 세웠습니다. 한(韓)이라는 말은 원래 삼한(三韓)에서 온 말이에요. 한(韓)이 분열된 것이 삼한(三韓)이고, 삼한(三韓)을 하나로 모은 것이 삼한일통(三韓一統)입니다. 삼한(三韓)을 다른 말로 대한(大韓)이라고 한 거예요. 이때까지 나라의 주인은 임금이었기 때문에 국호가 대한제국(大韓帝國)이었습니다. 그런데 일본에 나라를 빼앗겼죠. 단지 빼앗긴 나라를 일본으로부터 되찾는 것이 목적이었다면 대한제국 부흥 운동을 하면 됩니다. 그러나 우리 선조들은 빼앗긴 나라를 되찾을 뿐만 아니라, 새로운 나라를 만들어야 한다고 주창했습니다. 새로운 나라는 백성이 주인인 나라가 되어야 한다고 생각해서 대한(大韓)은 그대로 쓰고 제국 대신에 민국이라고 쓴 거예요. 그래서 3.1운동을 할 때 전통적으로 ‘조선 독립 만세!’라고 부르기도 했지만, 많은 사람들이 ‘대한민국 만세!’라고 외쳤던 것입니다. 그리고 한 달 만에 상해에 임시 정부를 세우면서 국호를 대한민국 임시 정부라고 지었습니다. 이것이 오늘날 대한민국의 뿌리입니다. 이런 3.1 독립운동을 천도교 손병희 교주와 함께 일으키신 분이 용성조사님입니다.

최제우 선생은 경주에서 깨달음을 얻고 동학을 일으켰지만, 핍박을 받고 전라도로 가서 남원에 있는 교룡산성 덕밀암에서 조실 스님이었던 혜월 화상의 도움으로 숨어 지내게 됩니다. 혜월 화상과 최제우 선생은 의기투합해서 후천 개벽의 세상을 만들자고 뜻을 모읍니다. 최제우 선생의 제자가 손병희 선생이고, 혜월 선사의 제자가 용성조사님입니다. 이렇게 스승의 뜻을 이어서 용성조사님과 손병희 선생이 의기투합해서 실질적으로 3.1운동을 이끌었습니다. 물론 당시 교세를 보면 그 중심은 천도교였지만, 용성조사님은 나라의 독립을 위해서 최선을 다했습니다.

용성조사님은 3.1 독립운동에 불교계 대표로 참여하여 막후 기둥 역할을 하셨으며, 3.1운동을 할 때 태극기를 들고 흔들 것을 제안하였습니다. 또한 상해 임시 정부에서 대한민국을 국호로 쓰도록 길을 인도했고, 3.1운동 직후에 상해 임시 정부가 출발할 수 있도록 재정적인 기반을 마련했으며, 임시 정부가 유지될 수 있도록 지원을 지속했습니다. 실제로 용성조사님에게 교화된 전라도의 만석꾼들이 상해 임정에 많은 재정 지원을 했습니다. 국내뿐만 아니라 해외에도 근거지를 마련해서 독립운동가를 양성하였고, 상해 임시 정부뿐만 아니라 만주에서 무장 투쟁을 하는 사람들에게도 재정과 인력을 지원했습니다.

이렇게 용성조사님은 많은 사회 실천 운동을 하신 분입니다. 열반하실 때는 후손들에게 ‘사분오열의 과오를 되풀이하지 말라!’는 말씀을 남기셨습니다. 사색당쟁(四色黨爭)을 해서 나라가 망했기 때문에 같은 잘못을 되풀이하지 말라고 하신 거예요. 그런데 지금 우리나라를 보면 여전히 사분오열되어 있습니다. ‘강대국의 종속국이 아니라 주인다운 주인국이 되어라.’ 하는 말씀도 남기셨습니다. 그러나 오늘날도 우리는 아직 주인국의 역할을 못하고 있습니다. 그래서 용성조사님의 원은 아직도 실현이 덜 되었다고 볼 수 있습니다.”

오늘은 한국 불교가 사회 변화를 위해 어떤 활동을 해 왔는지 역사 속에서 다양한 사례들을 살펴보는 시간이었습니다. 다음 시간에는 ‘글로벌 사회 쟁점’을 주제로 급변하는 국제 정세 속에서 불교의 역할에 대해 배우기로 하고 강연을 마쳤습니다.

참가자들은 조별로 마음 나누기를 하였고, 스님은 정토회관으로 돌아와 하루 일과를 마무리하였습니다.

내일은 백일법문 68일째 날입니다. 오전에는 정토사회문화회관 지하 대강당에서 주간반 금요 즉문즉설 강연을 하고, 저녁에는 저녁반 금요 즉문즉설 강연을 할 예정입니다.

전체댓글 21

전체 댓글 보기스님의하루 최신글

다음 글이 없습니다.

이전글"어떻게 하면 연기법을 체득할 수 있나요?"